User:Janine SHU/Virginia Eliza Clemm Poe1

| 弗吉尼亚•伊莉莎•克莱姆•坡 | |

|---|---|

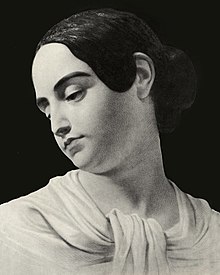

弗吉尼亚•坡,其死后所作画像 | |

| 出生 | 弗吉尼亚•伊莉莎•克莱姆•坡 1822年8月15日 美国,马里兰,巴尔的摩 |

| 逝世 | 1847年1月30日(24岁) 美国,纽约,布朗克斯,福特汉姆 |

| 死因 | 肺结核 |

| 墓地 | 威斯敏斯特大厅墓地, 美国,马里兰,巴尔的摩 |

弗吉尼亚·伊莉莎·克莱姆·坡(旧姓克莱姆;1822年8月15日至1847年1月30日)是美国作家埃德加·爱伦·坡的妻子。二人原是表兄妹,在弗吉尼亚·克莱姆13岁、爱伦·坡27岁时,公开结为夫妻。传记作者对二人的夫妻关系存在分歧。虽然他们夫妻恩爱,但一些传记作者认为二人关系更像兄妹。1842年1月,弗吉尼亚被诊断患肺结核,病情在其后五年不断恶化,直至于纽约城外的家庭小屋病故,享年24岁。

弗吉尼亚·克莱姆和埃德加·爱伦·坡婚前断断续续与其他家庭成员一起生活了好几年。二人因为爱伦·坡的工作关系经常搬家,曾短暂居住在巴尔的摩,费城和纽约。他们结婚几年后,爱伦·坡卷入一桩大丑闻,涉及法兰西斯·萨金特·奥斯古德和伊丽莎白·F·埃利特。关于丈夫风流韵事的谣言对弗吉尼亚·坡影响深重,以至于在临终之时,她声称是埃利特谋杀了她。在她死后,其遗体最终安葬于马里兰州巴尔的摩市的威斯敏斯特大厅墓地,与丈夫安息在相同的纪念碑之下。弗吉尼亚·坡仅有一张被确认是本人的画像,是她死后几个小时内绘制的一幅水彩画。

妻子的患病和离世对埃德加·爱伦·坡造成了很大打击,他日趋沮丧并开始酗酒以逃避一切。学界认为,妻子于疾病和死亡中的挣扎影响了爱伦·坡的诗歌和散文创作,在他的作品中,年轻女性的死亡似乎是一个频繁出现的主题,比如《安娜贝尔· 李》、《乌鸦》和《利吉亚》。

传记

编辑早年生活

编辑弗吉尼亚州的伊丽莎Clemm出生在1822年[1] 的名字命名一个姐姐谁死了两岁[2] 仅仅十天前。[3] 她父亲威廉Clemm。是一个硬件商人在巴尔的摩的。[4] 他娶了玛丽亚坡、弗吉尼亚的母亲,在七月12日1817年,[5] 死后他的第一个妻子玛利亚是第一个表哥哈里特。[6] Clemm有五个孩子从他以前的婚姻和继续有三个与玛丽亚。[4] 在他死后1826年,他离开很少的家庭[7] 和亲戚没有提供任何财政支助,因为他们有反对的婚姻。[4] 玛丽亚支持家庭,通过缝纫和服在寄宿的帮助下,每年240美元养恤金授予她的母亲Elizabeth Cairnes,谁就瘫痪了,卧床不起。[7] 伊丽莎白收到该养恤金在代表其已故丈夫,"一般"大卫坡、前 军需官 在马里兰州曾借钱给国家。[8]

1829年8月,埃德加 · 坡从军队退役四个月后,第一次见到他的表妹维吉尼亚。 她当时七岁。[9] 1832年,这个由伊丽莎白、维吉尼亚州的玛丽亚和维吉尼亚州的兄弟亨利组成的家庭,用伊丽莎白的养老金在当时还叫 North Amity Street 的地方租了一套房子。[9][10] 爱伦坡的哥哥威廉 · 亨利 · 伦纳德 · 坡和他的家人一直生活在一起,最近于1831年8月1日去世。[9][11] 1833年,坡加入了家庭,很快就被一个名叫玛丽 · 德弗罗的邻居打败了。[12] 年轻的维吉尼亚人充当两人之间的信差,一边取德弗罗的一缕头发送给坡。[13] 伊丽莎白 · 凯恩斯 · 坡于1835年7月7日去世,事实上终结了这个家庭的收入,并使他们的财务状况更加困难。[14] 亨利大约死于这个时期,1836年前的某个时间点,离开弗吉尼亚,成为玛利亚 · 克莱姆唯一幸存的孩子。[15]

1835年8月,坡离开贫困家庭,搬到弗吉尼亚州里士满,在《南方文学信使》工作。[16] 当坡离开巴尔的摩时,他的另一个表妹、维吉尼亚同父异母的妹妹约瑟芬 · 克里姆的丈夫内尔森 · 坡听说埃德加正在考虑与维吉尼亚结婚。[17] 尼尔森主动提出收留她,让她接受教育,试图阻止这个女孩在这么小的年纪就嫁给埃德加,不过他建议这个选择以后可以重新考虑。[18] 埃德加称马里兰州巴尔的摩市一家报社的老板尼尔森是他"最大的敌人",并将他表弟的行为解读为企图切断他与弗吉尼亚州的联系。[19] 1835年8月29日,埃德加给玛丽亚写了一封情绪激动的信,声称自己"在写信的时候被眼泪弄瞎了",并恳求她让弗吉尼亚自己做决定。[19][17][20] 受到在《南方文学信使》工作的鼓舞,爱伦 · 坡主动提出,如果玛丽亚、维吉尼亚和亨利搬到里士满,可以为他们提供经济支持。[21]

婚姻

编辑1835年9月22日,坡回到巴尔的摩申请结婚证。 这对夫妇可能也已经悄悄结婚了,尽管账目不清楚。[22] 他们唯一的公开仪式是1836年5月16日在里士满举行的,当时他们由一位名叫牧师的长老主持。 Amasa Converse.[23] 波27岁,弗吉尼亚13岁,尽管她的年龄被列为21岁。[23] 这份婚约是在里士满提交的,其中包括托马斯•克莱兰(thomasw.Cleland)证实新娘年龄的宣誓证词。[24] 仪式于当天晚上在一位太太的家中举行。 寄宿家庭的主人 James Yarrington,爱伦坡,维吉尼亚人,还有维吉尼亚的母亲 Maria Clemm 住在这里。[25][26] 雅林顿帮玛丽亚 · 克莱姆烤了结婚蛋糕,还准备了一顿结婚大餐。[27] 然后这对夫妇在弗吉尼亚的彼得堡度了一个短暂的蜜月。[25]

关于这种以年龄和血缘关系为基础的配对有多么不同寻常的争论正在激烈进行。 著名的爱伦坡传记作家阿瑟 · 霍布森 · 奎因认为这并非特别不寻常,也不是说爱伦坡给妻子起外号叫"娘娘腔"或"妹妹"。[28] 另一位坡传记作家肯尼斯•西尔弗曼(kennethsilverman)认为,虽然他们的表亲结婚并不罕见,但她年纪轻轻就结婚了。[22] 有人认为,克莱姆和坡的关系更像是兄妹关系,而不是夫妻关系。[29] 传记作家阿瑟 · 霍布森 · 奎因不同意这种观点,他引用了一封热情洋溢的情书,认为坡"不仅深爱自己的小表妹,而且深爱着自己的情人和未来的丈夫"[30] 包括玛丽 · 波拿巴在内的一些学者将爱伦 · 坡的许多作品当作自传来读,并得出结论认为弗吉尼亚死时还是处女。[31] 据推测,她和她的丈夫从来没有完成他们的婚姻,虽然没有证据给出。[32] 这种解释往往假设弗吉尼亚是代表的标题字符在诗歌"安娜贝尔李": 一个"少女... 由名为安娜贝尔李"。[31] 爱伦坡传记作家约瑟夫 · 伍德 · 克鲁奇认为,爱伦坡并不像普通男人那样需要女人,他只是把女人作为灵感和关怀的源泉,爱伦坡对女人在性方面从来不感兴趣。[33][34] 坡的朋友们表示,这对夫妇至少在婚后的头两年里没有同床共枕,但从她16岁开始,他们的婚后生活"正常",直到她开始生病。[35]

据大家所说,弗吉尼亚和爱伦 · 坡是一对幸福而忠诚的夫妻。 坡曾经的雇主乔治 · 雷克斯 · 格雷厄姆这样描写他们的关系:"他对妻子的爱是对美的精神的狂热崇拜。"[36] 坡曾经写信给一个朋友说:"我在世上没有看到比我的小妻子更美丽的人了。"[37] 反过来,根据许多当代人的描述,她几乎崇拜她的丈夫。[38] 他写作的时候,她常常坐在他身边,把他的笔放整齐,折叠起来,放在他的手稿上。[39] 她在她23岁时写的一首离合诗中表达了她对爱伦 · 坡的热爱,这首诗的日期是1846年2月14日:

我愿与你一同流浪,

亲爱的,我的生命是你的。

给我一间农舍作为我的家,

还有一株富饶的古柏,

带着罪恶和忧虑离开这个世界,

还有那口舌间的碎语闲言。

当我们在那里的时候,只有爱会指引我们,

爱会治愈我衰弱的肺,

哦,我们将度过的宁静时光,

决不希望别人看见!

我们将享受完美的安逸,不用考虑借予,

我们面对世界与其中的欢乐,

我们将永远平静而幸福。

奥斯古德/埃利特丑闻

编辑弗吉尼亚情人节诗中的"多嘴"指的是一些真实的事件。[40] 1845年,爱伦坡开始与34岁的诗人弗朗西斯 · 萨金特 · 奥斯古德(Frances Sargent)调情。[41] 弗吉尼亚意识到了他们的友谊,甚至可能鼓励了他们的友谊。[42] 她经常邀请奥斯古德回家探望他们,认为那位年长的妇女对坡有一种"抑制"作用,坡曾承诺"不使用兴奋剂",从未在奥斯古德在场时喝醉过。[43]

与此同时,另一位诗人伊丽莎白 · 埃利特也迷恋爱伦 · 坡,嫉妒奥斯古德。[42] 在给莎拉 · 海伦 · 惠特曼的一封信中,爱伦 · 坡称她对他的爱是"令人作呕的",还写道他"除了抵制嘲讽什么也做不了",在担任《百老汇杂志》编辑期间,他把她的许多诗刊登在上面。[44] 众所周知,埃莱特爱管闲事,爱报复。1846年1月底,她在爱伦 · 坡的家中看到了奥斯古德写给他的一封私人信件。[45][46] 据埃利特说,弗吉尼亚在奥斯古德的信中指出了"可怕的段落"。[47] 埃莱特联系了奥斯古德,建议她要小心自己的不检点行为,出于嫉妒或者想引起丑闻的动机,要求爱伦 · 坡还信。[46][47] 奥斯古德随后派玛格丽特 · 富勒和安妮 · 林奇 · 博塔代表爱伦 · 坡去还信。 波被他们的干涉所激怒,称他们为"忙碌的身体",并说埃莱特最好"照看好她自己的信件",暗示她有不检点的行为。[48] 然后他从埃利特那里收集了这些信,留在了她的家里。[46]

虽然这些信已经被退回给她了,但是埃利特还是让她的哥哥"向我要这些信"。[48] 她的哥哥威廉 · 鲁米斯上校不相信坡已经归还了他们,并威胁说要杀了他。 为了自卫,坡向托马斯 · 邓恩 · 英格兰公司要了一把手枪。[46] 坡的朋友英格里希是一位未成年作家,同时也是一位训练有素的医生和律师,他同样不相信坡已经归还了这些信件,甚至质疑这些信件的存在。[48] 他表示,摆脱当前困境的最简单方法,"是收回毫无根据的指责"。[49] 由于对被人称为骗子感到愤怒,爱伦坡把英国人逼上了互殴之路。 波后来声称自己在战斗中胜利了,尽管英国人不这么认为,他的脸被英国人的一枚戒指划伤得很厉害。[46] 在坡的版本中,他说:"我给了 e 一顿鞭打,直到他死的那天他都会记得。" 不管怎样,这场争吵进一步引发了奥斯古德事件的流言蜚语。[50]

奥斯古德的丈夫插手进来,威胁要起诉埃利特,除非她为自己的含沙射影正式道歉。 她在写给奥斯古德的一封信中收回了自己的说法,信中写道:"波夫人给我看的那封信一定是波亲自伪造的。"。[51] 她把所有的责任都推到了爱伦 · 坡身上,她认为这件事是因为爱伦 · 坡"过分放纵,经常精神失常"。[52] 埃莱特散布了有关爱伦 · 坡精神失常的谣言,这些谣言被爱伦 · 坡的其他敌人所利用,并在报纸上进行了报道。 《圣路易斯起床号》报道说:"在纽约流传着一个谣言,大意是说诗人兼作家埃德加 · 坡先生精神错乱,他的朋友们将把他置于尤蒂卡精神病疗养院的布里格姆博士的管理之下。"[53] 直到奥斯古德与丈夫团聚,这桩丑闻才最终平息下来。[52] 然而,弗吉尼亚却深受整个事件的影响。 她早在1845年7月就收到了关于她丈夫所谓的轻率行为的匿名信。 据推测,埃莱特与这些信件有关,这些信件使维吉尼亚感到十分不安,据称她在临终前声称,"埃莱特夫人的信"。 是杀害她的凶手。"[54]

疾病

编辑1842年1月中旬,弗吉尼亚患上了结核病。尽管在爱伦·坡看来她只是“血管有些破裂”。[55]但每当在钢琴前歌唱弹奏的时候,她开始从嘴里咳出血来。她的健康每况愈下,身体也渐渐垮掉,这令爱伦·坡陷入了深深的绝望,特别是她偶尔还会流露出稍微好转的迹象。在写给友人的一封信中, 爱伦·坡描述了此事带给他的精神创伤:“每次我都能感受到她的死亡会给我带来的全部痛苦——每次她病情发作的时候,我都更刻骨铭心地深爱她,更绝望而不顾一切地想把她的生命握紧在手里。但我有着与生俱来的多愁善感,又常神经质地惴惴不安。这一切伴随着一阵阵长时间的精神错乱,让我变得近乎疯癫。”[56]

弗吉尼亚的身体状况可能是导致爱伦·波一家迁居的原因,他们希望能为她找到一个更为健康的生活环境。19世纪40年代初,他们在费城内部搬了几次家。他们在春日花园的最后一处住址,现在作为爱伦·坡国家历史遗址受到保护。[57] 在这处住所,弗吉尼亚有了一定程度上的康复,她有能力去料理花园,[58]并在宾客来访时为他们唱歌、弹奏竖琴或钢琴。[59] 1844年4月初,一家人乘坐火车和蒸汽船来到了纽约。弗吉尼亚在船舱中等待,她丈夫在格林威治街道的一间公寓中为他们找到了住处。[60] 1846年初,据这家人的朋友伊丽莎白·欧克斯·史密斯说,弗吉尼亚自己承认:“我知道我快死了,我知道我的病好不起来。但我还是想尽量高高兴兴地活着,也让埃德加高高兴兴的。”[61] 她答应丈夫,她死后会成为他的守护天使。[62]

迁居福特汉姆

编辑1846年5月,一家人(爱伦·坡、弗吉尼亚和她的母亲玛丽亚)搬到了距离城市大约14公里处、位于福特汉姆的一间小屋。[63] 这处住址至今仍在,里面放着爱伦·坡写给弗吉尼亚的唯一留存下来的信。信上的日期是1846年6月12日,他敦促她保持乐观:“你要在绝望中保持本心,你要再多相信一会儿。”提到失去了《百老汇日报》——这个唯一曾属于他的杂志一事,爱伦·坡写道:“我本该一蹶不振,若不是为了你——我亲爱的小妻子,你是我此刻最重要的、独一无二的力量,激励我与这不如人意、乏味无情的生活抗争。”[64] 但到了同年11月,弗吉尼亚的身体状况变得毫无希望。[15] 她的症状包括食欲不振、面色红润、脉搏不稳、盗汗、高烧、突然发冷、呼吸急促、胸痛、咳嗽和吐血。[64]

爱伦·坡的朋友、一位颇具影响力的编辑纳撒尼尔·帕克·威利斯在1846年12月30日发布公告,为这个家庭请求帮助,尽管他发布的事实并不全然真实:[65]

埃德加·爱伦·坡的病症——我们遗憾地获悉,这位先生和他的妻子都已患上了严重的结核病,命运之手给这对夫妻的俗世生活施加了沉重的折磨。我们不得不提到这个令人心酸的事实,到目前为止他们几乎没有能力负担生活必需品。这样的命运确实过于艰难。我们实在希望,爱伦·坡先生的朋友与仰慕者们能在他最痛苦的时刻立即施以援手。

在那段时期,两年未与爱伦·坡通信,并已失去自己的妻子的威斯利是他最有力的支援之一。他给爱伦·坡和他的妻子寄来一本鼓舞人心的圣诞书籍:《婚戒;又名怎样才能使家庭幸福》。[66]

这份公告与当年为爱伦·坡的母亲伊丽莎·坡所撰写的内容相似,那时她的结核病到了晚期阶段。[65] 一些报纸对此有所报道:“伟大的上帝啊!”其中一家写道,“这个国家热爱文学的人们可会让可怜的爱伦·坡就此毁掉,在纽约城中饥肠辘辘、潦倒行乞?据我们所知,报纸上常出现公告,爱伦·坡夫妇已双双陷入苦难、死亡与疾病的境地,分文不剩地活在这世界上。”[66] 《星期六晚邮报》声称弗吉尼亚的状况已经毫无希望,爱伦·坡也极受打击:“据悉埃德加·爱伦·坡正脑热卧床、处境危险,而他的妻子正处于肺结核的最后阶段——他们没有钱,也没有朋友。”[64] 就连曾被爱伦·坡以诽谤罪控告过的编辑海勒姆·富勒也在《纽约镜报》上为爱伦·坡和妻子争取更多支持。他写道:“正是我们,这些曾经和他争辩过的人,应该带头站出来。”[66]

在他人的描述中,弗吉尼亚有一头黑发与紫罗兰色的眼睛,肤色苍白到被说成是“纯白”,[67] 致使“憔悴的脸色减损了她的容貌”。[2]一位到访过爱伦·坡家的客人曾注意到,“她两颊的玫瑰色过于明亮”,或许这就是她的疾病的症候。[68] 另一位福特汉姆的客人写道:“坡太太看上去非常年轻。她有一双黑色的大眼睛,皮肤像珍珠一样白,那是一种美到极致的惨白。她苍白的脸色、灿若星辰的眼睛和乌黑的头发赋予她一种离尘绝世的美貌。”[69] 这种仿佛并不属于尘世的相貌,同样被其他人提及,并认为这一切让她看上去不像是一个凡人女子。[70]威廉·高恩斯曾借宿在他们家,他把弗吉尼亚描述为一个有着“无与伦比的美丽动人”的女人,“她的双眸足以与任何一位女神媲美,她的脸庞令卡诺瓦家族的任何一位天才都无法仿刻。”[71] 她的体态或许有些丰满。[70] 许多当时的描述者及现代传记家都提到,即使在生命最后的岁月中,她依然有着孩子似的脸颊。[9][70][72]

临死前,弗吉尼亚恳求她的母亲:“亲爱的......你会不会替我安慰和照顾我那可怜的埃迪?你永远不会离开他吗?”[73] 她的母亲此后一直与爱伦·坡同住,直到他在1849年也离开了人世。随着弗吉尼亚时日无多,许多客人纷纷来访,其中有一位叫作玛丽·斯塔尔的老友。有那么一刻,弗吉尼亚将斯塔尔的手放进爱伦·坡的手里,请求她“做埃迪的朋友,别抛下他”。[74] 弗吉尼亚还受到过25岁的玛丽·路易斯·肖的照料。玛丽·肖曾经是一名护士,并从她的医生父亲与医生丈夫那里了解到如何做医疗护理。[75] 她给弗吉尼亚带了一床绒被(除此之外她唯一能盖的就是爱伦·坡的旧军大衣)和几瓶红酒,无济于事的举杯让人“带着微笑面对难关”。[74] 弗吉尼亚还给爱伦·坡看了一封路易莎·帕特森写给她的信。帕特森是爱伦·坡的继父约翰·阿兰的第二个妻子,这封信弗吉尼亚偷偷保存了很多年,[76] 从信中来看,是帕特森有意造成了阿兰和爱伦·坡之间的疏离。[74]

死亡

编辑1847年1月29日,爱伦·坡写信给玛丽·路易斯·肖:“我可怜的弗吉尼亚还活着,但衰弱得很快,现在她遭受着太多痛苦。” [72]第二天,1月30日,[77] 经受了五年病痛折磨的弗吉尼亚离开了人世。玛丽·肖帮忙组织了葬礼,甚至出钱买了棺材。[78] 弗吉尼亚的死讯在几家报纸上刊登。2月1日,《纽约每日论坛》和《先驱报》发布了简洁的讣告:“本周六,1月30日,25岁的弗吉尼亚·伊丽莎因肺结核离世,其丈夫是埃德加·爱伦·坡。”[74] 弗吉尼亚的葬礼于1847年2月2日举行,[72] 到场的有纳撒尼尔·帕克·威利斯,安·S·史蒂文斯和出版商乔治·蒲柏·莫里斯。 爱伦·坡坚决不看他离世的妻子的面容,说他更喜欢记得她活着的样子。[79] 尽管现在被葬于西敏斯特大厅墓园,弗吉尼亚起初被葬在瓦伦丁家族的一处墓地。爱伦·坡曾经租住在这个家族在福特汉姆的小屋。[78]

目前仅有一张弗吉尼亚的肖像留存,是画家照着她的遗体描绘的。[9] 在她离世几小时后,爱伦·坡意识到自己还没有一张弗吉尼亚的画像,就委人为她画了一张水彩肖像。[72] 在画中,她穿着“美丽的亚麻布衣服”,玛丽·肖说自己曾为她穿过这样的衣服。[79] 玛丽·肖或许就是肖像的创作者,但这未成定论。[78] 画中的弗吉尼亚有着淡褐色的双眼和微微的双下巴。[72] 这幅画后来被传给了弗吉尼亚的异母妹妹约瑟芬,她是尼尔森·坡的妻子。[79]

1875年,在她丈夫的尸体被重新安葬的同一年,弗吉尼亚安息的墓地被摧毁,她的遗体几乎被遗忘。一位早期爱伦·坡传记作家威廉·吉尔收集了她的尸骨,并将它们存放在一个小盒子里藏在床下。[80] 吉尔的故事在27年后经《波士顿先驱报》报道:据吉尔说,他在1883年参观福特汉姆墓园时,正好看到司事丹尼斯·瓦伦丁铲出了弗吉尼亚的尸骨,准备把它们丢掉。爱伦·坡本人死于1849年,因此吉尔带着弗吉尼亚的遗骨,在和巴尔的摩市的尼尔森·坡、约翰·普伦蒂斯·坡商量后,将装有遗骨的盒子放置在了爱伦·坡左侧的一个小铜棺材里。[81] 最终,在1885年1月19日,弗吉尼亚的遗骨和她的丈夫被安葬在了一起[82]——那一年是她丈夫的76周年诞辰,而他的纪念碑已建起将近10年。主持爱伦·坡葬礼、同时担任他的尸骨挖掘与重葬工作的司仪,又一次出现在了这次仪式上,他见证了爱伦·坡和弗吉尼亚及其母玛丽亚·克莱姆同处一墓安息。[81]

对爱伦·坡的影响

编辑弗吉尼亚的死亡对爱伦· 坡影响很大。她去世后,爱伦·坡在几个月内深陷悲哀。一位朋友说,“妻子的离世让悲伤将他席卷。她离去后,他似乎已不在乎自己能再多活一小时、一天、一星期或是一年。她就是他的全部。” [83] 妻子离世后一年,他给朋友写信,说在妻子患病期间,自己体会到了一个人所能遭受的最深重的不幸。他写道:“从未有哪个男人像我一样深爱自己的妻子。”[35] 在弗吉尼亚最后挣扎求生的岁月中,曾戒酒多次的爱伦·坡重又开始酗酒。那段时间他饮酒的频率和数量,在爱伦·坡生前及传记作家们的笔下都仍是个争议。[57] 爱伦·坡提到,妻子及自己的疾病都给他带来了极大的情绪波动,而酒精是“对妻子的死亡”唯一的治愈。“作为一个男人,这是我能做的、也能对我有用的事情——在希望与绝望之间可怕的徘徊一刻也停不下来,我再也不能忍受,只能彻底迷失自己的理智。”[84]

爱伦·坡定期去弗吉尼亚的坟前看望。正如他的朋友查理斯·昌西·伯尔所写,“在他挚爱的妻子去世后,有很多次,我们在某个冬天的深夜找到他,看到他在雪地里冻得瑟瑟发抖,坐在妻子的坟墓旁边。”[85] 在弗吉尼亚去世后不久,爱伦·坡曾与几位女性交往,其中包括马萨诸塞州洛厄尔的南希·里士满,罗德岛普罗维登斯的莎拉·海伦·惠特曼,以及他的青梅竹马、里士满的莎拉·埃尔迈拉·罗伊斯特。尽管如此,弗朗西斯·萨金特·奥斯古德——爱伦·坡追求过的另外一个女人,相信“她(弗吉尼亚)才是他唯一爱过的那个女人”。[86]

文学作品中的形象涉及

编辑爱伦·坡的许多作品都带有自传性质,其中大部分作品被认为反映了弗吉尼亚与肺结核的长期抗争,以及她最后的死亡。人们讨论最多的例子是《安娜贝尔·李》。这首诗描述了一个离开人世的年轻新娘和哀悼她的爱人,经常被认为是受了弗吉尼亚的经历的启发,尽管爱伦·坡生命中的另一些女人,诸如弗朗西斯·萨金特·奥斯古德[87] 和莎拉·海伦·惠特曼[88] 也可能影响了其中的女性形象。一首相似的诗作《尤娜路姆》同样被看作为悼念弗吉尼亚而写,[89] 他把诗中的主要人物丽诺尔描述为“所有早逝的生命中最可爱的一个!”[90] 在爱伦·坡去世后,伦敦《评论报》的乔治·吉尔菲兰称,爱伦·坡要为妻子的去世负责,“他写了《安娜贝尔》和《乌鸦》,也许是迫不及待地想把她放进早就造好的棺材里”。[91] 很多文学批评者未关注或不知情的是,事实上,《乌鸦》在弗吉尼亚死前两年就已写好并发表。 弗吉尼亚还出现在爱伦·坡的散文中。短篇故事《埃利奥诺拉》(1842)刻画了一位准备和他表妹结婚的叙事主人公,他将与她和她的母亲一同生活,其中或许也涉及到了弗吉尼亚的病症。爱伦·坡写这个故事时,他的妻子刚开始显露出患病的征兆。[92] 此后不久夫妻二人坐船搬到了纽约,在那里爱伦·坡发表了《矩形箱子》。在这个故事中,一个男人乘船运送自己年轻妻子的尸体,哀悼着她的离去,似乎传达了爱伦·坡对弗吉尼亚将要到来的死亡的预感。当船舱开始破裂,丈夫宁死也不愿与妻子的遗体分离。[93]短篇故事《丽姬亚》中,叙事主人公遭受着漫长又拖沓的死亡折磨,或许这也是从弗吉尼亚处获取了灵感。[94] 在妻子去世后,爱伦·坡修订了他发表的第一篇故事《门泽哲斯坦》,去掉了叙事主人公说的一句话——“愿我所爱的一切毁于这温柔的病”,里面的“病”指的正是肺结核。[72]

后世歌曲中的弗吉尼亚

编辑在2008年的首张专辑《流行》(Le Pop)中,挪威乐队凯泽杰姆(Katzenjammer) 演唱了一首名为《弗吉尼亚·克莱姆》的歌曲。这首歌使用了一段音乐钟的旋律,歌词中提到了弗吉尼亚13岁的早婚(“当年他还是个孩子,我也是个孩子 / 多愁善感又肆无忌惮”) ,提到了她丈夫的涉嫌外遇(“让另一个女人来辩解/ 她那些刺痛我的信件”) ,提到了她的猝然离世(“十二年光阴稍纵即逝/我们仅有的岁月安康”) 。乐队还特别关注到,爱伦·坡在妻子去世后无法摆脱的思念("你继承了我的病症的遗产 / 写下所有故事与文字 / 将我魂牵梦萦 / 令我挥之不散") ,并在歌词的最后一行化用了诗歌《乌鸦》(“我再也不会离你而去,永不分离")。

引用

编辑1. ↑ Thomas, Dwight & David K. Jackson. The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809–1849. Boston: G. K. Hall & Co., 1987: 52. ISBN 0-7838-1401-1

3. ↑ Quinn, 17

5. Quinn, 726

6. Meyers, 59

7. Meyers, 60

8. Quinn, 256

9. Sova, 52

10. Haas, Irvin. Historic Homes of American Authors. Washington, DC: The Preservation Press, 1991. ISBN 0-89133-180-8. p. 78

11. Quinn, 187–188

12. Silverman, 96

13. Sova, 67

14. Quinn, 218

15. Silverman, 323

16. Sova, 225

17. Quinn, 219

18. Silverman, 104

19. Meyers, 72

20. Silverman, 105

21. Meyers, 74

22. Silverman, 107

23. Meyers, 85

24. Quinn, 252

25. Quinn, 254

26. Quinn, 230

27. Sova, 263

28. Hoffman, 26

29. Krutch, 52

30. Quinn, Arthur Hobson (1941). Edgar Allan Poe: A Critical Biography. D. Appleton-Century Company. pp. 219–224.

31. Hoffman, 27

32. Richard, Claude and Jean-Marie Bonnet, "Raising the Wind; or, French Editions of the Works of Edgar Allan Poe", Poe Newsletter, vol. I, No. 1, April 1968, p. 12.

33. Krutch, 54

34. Krutch, 25

35. Sova, 53

36. Oberholtzer, 299

37. Phillips, 1184

38. Hoffman, 318

39. Phillips, 1183

40. Quinn, 497

41. Moss, 214

42. Silverman, 280

43. Meyers, 190

44. Silverman, 287

45. Moss, 212

46. Silverman, 288

47. Meyers, 191

48. Moss, 213

49. Silverman, 290

50. Moss, 220

51. Silverman, 291

52. Moss, 215

53. Silverman, 292

54. Meyers, 192

55. Moss, 213–214

56. Silverman, 179

57. Meyers, 208

58. Silverman, 183

59. Quinn, 385

60. Oberholtzer, 287

61. Silverman, 219–220

62. Phillips, 1098

63. Silverman, 301

64. Meyers, 322

65. Meyers, 203

66. Meyers, 202

67. Silverman, 324

68. Krutch, 55–56

69. Silverman, 182

70. Meyers, 204

71. Krutch, 56

72. Meyers, 92–93

73. Meyers, 206

74. Silverman, 420

75. Silverman, 326

76. Sova, 218

77. Quinn, 527

78. Krutch, 169

79. Silverman, 327

80. Phillips, 1203

81. Meyers, 263

82. Miller, John C. "The Exhumations and Reburials of Edgar and Virginia Poe and Mrs. Clemm", from Poe Studies, vol. VII, no. 2, December 1974, p. 47

83. Phillips, 1205

84. Meyers, 207

85. Moss, 233

86. Phillips, 1206

87. Krutch, 57

88. Meyers, 244

89. Sova, 12

90. Meyers, 211

91. Silverman, 202

92. Campbell, Killis. "The Poe-Griswold Controversy", The Mind of Poe and Other Studies. New York: Russell & Russell, Inc., 1962: 79.

93. Sova, 78

94. Silverman, 228–229

95. Hoffman, 255–256

参考文献

编辑- Hoffman, Daniel. Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1972. ISBN 0-8071-2321-8.

- Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York: Alfred A. Knopf, 1926.

- Moss, Sidney P. Poe's Literary Battles: The Critic in the Context of His Literary Milieu. Southern Illinois University Press, 1969.

- Meyers, Jeffrey. Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. Cooper Square Press, 1992. ISBN 0-684-19370-1.

- Oberholtzer, Ellis Paxson. The Literary History of Philadelphia. Philadelphia: George W. Jacobs & Co., 1906. ISBN 1-932109-45-5.

- Phillips, Mary E. Edgar Allan Poe: The Man. Chicago: The John C. Winston Company, 1926.

- Quinn, Arthur Hobson. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1998. ISBN 0-8018-5730-9

- Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. New York: Harper Perennial, 1991. ISBN 0-06-092331-8.

- Sova, Dawn B. Edgar Allan Poe A to Z: The Essential Reference to His Life and Work. New York: Checkmark Books, 2001. ISBN 978-0-8160-4161-9.

其他链接

编辑- Poe Family Tree at the Edgar Allan Poe Society online

- 在Find a Grave上的Janine SHU/Virginia Eliza Clemm Poe1

[[Category:巴尔的摩人]] [[Category:19世纪死于肺结核]] [[Category:1847年逝世]] [[Category:1822年出生]] [[Category:埃德加·爱伦·坡]] [[Category:19世纪美国女人]] [[Category:Pages with unreviewed translations]]

- ^ 托马斯,德怀特*&David K.杰克逊。 Poe日志:一个纪录片的生活的爱伦坡,1809年至1849年的。 波士顿:G.K.Hall&Co., 1987年:52.

- ^ 2.0 2.1 Silverman,82

- ^ 奎因,17

- ^ 4.0 4.1 4.2 Silverman81

- ^ 奎因,726

- ^ Meyers,59

- ^ 7.0 7.1 Meyers,60

- ^ 奎因,256

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 索瓦,52岁

- ^ 哈斯,欧文。 美国作家的历史住宅。 华盛顿特区: 文物保护出版社,1991年。

- ^ 奎因,187-188

- ^ 西尔弗曼,96

- ^ 67岁

- ^ 奎恩,218

- ^ 15.0 15.1 西尔弗曼,323

- ^ 苏娃,225

- ^ 17.0 17.1 奎恩219

- ^ 西尔弗曼,104岁

- ^ 19.0 19.1 迈耶斯,72岁

- ^ 西尔弗曼,105

- ^ 74. Meyers,

- ^ 22.0 22.1 西尔弗曼,107岁

- ^ 23.0 23.1 迈耶斯,85岁

- ^ 奎因,252岁

- ^ 25.0 25.1 奎因,254

- ^ 奎恩,230

- ^ 263

- ^ 霍夫曼26岁

- ^ 克鲁奇,52岁

- ^ Quinn, Arthur Hobson. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. D. Appleton-Century Company. 1941: 219–224.

- ^ 31.0 31.1 霍夫曼27岁

- ^ 理查德,克劳德和让-玛丽 · 伯内特,"扬起风; 或,埃德加 · 爱伦 · 坡作品的法文版本",爱伦 · 坡通讯,卷。 一,第1号,1968年4月,第12页。

- ^ 54岁

- ^ 克鲁奇,25岁

- ^ 35.0 35.1 索瓦,53岁

- ^ 299

- ^ 菲利普斯,1184

- ^ 霍夫曼,318

- ^ 菲利普斯,1183

- ^ 莫斯,214

- ^ 西尔弗曼,280

- ^ 42.0 42.1 迈耶斯,190

- ^ 西尔弗曼287岁

- ^ 莫斯,212

- ^ 西尔弗曼288

- ^ 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 191

- ^ 47.0 47.1 莫斯,213

- ^ 48.0 48.1 48.2 290

- ^ 莫斯,220

- ^ 西尔弗曼,291

- ^ 摩斯,215

- ^ 52.0 52.1 292

- ^ 192

- ^ 莫斯,213-214

- ^ 西尔弗曼179岁

- ^ 迈耶斯,208

- ^ 57.0 57.1 183

- ^ 奎因,385

- ^ 287

- ^ 西尔弗曼219-220

- ^ 10 / 98

- ^ 西尔弗曼,301

- ^ 322

- ^ 64.0 64.1 64.2 迈耶斯,203

- ^ 65.0 65.1 迈耶斯,202

- ^ 66.0 66.1 66.2 西尔弗曼,324

- ^ 克鲁奇,55-56

- ^ 西尔弗曼182号

- ^ 204

- ^ 70.0 70.1 70.2 克鲁奇,56

- ^ 迈耶斯,92-93

- ^ 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 迈耶斯,206

- ^ Silverman,420

- ^ 74.0 74.1 74.2 74.3 Silverman,326

- ^ Sova,218

- ^ 奎因,527

- ^ Krutch169号

- ^ 78.0 78.1 78.2 Silverman,327

- ^ 79.0 79.1 79.2 菲利普斯、1203

- ^ Meyers,263

- ^ 81.0 81.1 米勒,约翰*C"的挖尸检验和Reburials的埃德加和弗吉尼亚州坡和太太Clemm",从 Poe研究,第一卷。 第七,没有。 2月1974,p. 47

- ^ Phillips,1205

- ^ Meyers,207

- ^ Moss,233

- ^ 菲利普斯,1206

- ^ Krutch,57

- ^ Meyers,244

- ^ Sova,12

- ^ Meyers,211

- ^ Silverman,202

- ^ 坎贝尔,Killis的。 "Poe-格瑞斯沃尔德争论", 心坡和其他研究的。 New York:Russell和Russell,Inc., 1962年:79.

- ^ Sova,78

- ^ Silverman,228-229

- ^ 霍夫曼,255-256