建筑学

建筑学(英語:Architectural studies,或直接稱Architecture[註 1]),从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。

在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑物设计和建造相关的艺术和技术的综合。因此,建筑学是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术从而包括的实用、功能的一面和艺术、美学的一面,它们之间虽有明确的不同但又密切联系,并且其份量随具体情况和建筑物的不同而大不相同。在某一建筑物中可能某些方面很强而其余方面很弱,但在其它建筑物中情况则可能迥异。

从狭义上说,研究的是建筑物可资使用的空间、可供欣赏的形象,以及围绕空间、形象如何产生确立、调整美化等的一系列问题。

事实上,作为专用词的“建筑学”所研究的对象不仅是建筑物本身,更主要的是研究人们对建筑物的要求及其如何得以满足,研究建筑物实体从无到有的产生过程中相应的策划、设计、实施等。

建築理論

编辑建築哲學源自於美学,著重在建築的美學價值、建築的語意(semantics),以及建築和文化發展之間的關係。包括柏拉图、米歇尔·福柯、吉尔·德勒兹[2]、罗伯特·文丘里及路德维希·维特根斯坦等哲學家及理論家都在探討建築的本質,以及建築和樓房(building)之間是否有差異之間的議題。

歷史上的論述

编辑現存最早以建築為主題的文字作品是《建築十書》,由罗马時代的建築家维特鲁威在西元一世紀早期所著。[3]根據维特鲁威,一個好的建築物應該具備「強(firmitas)、用(utilitas)、美(venustas)」三項要素,[4][5],這三項要素的定義大致上是指:

- 強(堅固) - 建築必須能堅固的矗立,並保持良好的狀態

- 用(實用) - 建築必須對使用者提供實用的功能

- 美(美觀) - 建築必須能讓人們感到愉悅並提升他們的精神

维特鲁威認為建築師必須要用盡全力來實現這三項要素。阿尔伯蒂在他所著的《論建築》一書中重新詮釋了维特鲁威的觀點。他認為美觀基本上與比例息息相關,而裝飾性的物件也在美觀中扮演了一定的角色。對阿尔伯蒂來說,完美的比例也就是理想中人類身體的比例,也就是黃金比例。因此,美最重要的要素是物體與身俱來的,並非之後以人工方式創造的;且美的根據是一種普世的、可見的真理。一直到16世紀建築師瓦萨里的著作出現之後,在藝術領域中才出現「風格」的概念。[6]到了18世紀,瓦萨里的著作《艺苑名人传》被翻譯成了義大利文、法文、西班牙文與英文。

在19世紀初期,在普金的著作《對比》(Contrasts,1836年)中,他將現代的、工業化的世界與理想化的新中世紀世界印象做出了對比。而普金相信哥特式建筑是唯一的「建築中真正基督教的風格」[7]。十九世紀英國的藝術評論家约翰·拉斯金曾著有《英語:建築的七明燈,羅馬化:Seven Lamps of Architecture》一書,對於建築中的美學格外的重視,他認為蓋好的房子不一定算是真正的建築,只有經過一些佈置後才能算是建築。對拉斯金而言,構造比例及機能都良好的房子至少需要粗面光邊石工之類的裝飾[8]。

有關理想的建築及構造物的差異,著名的二十世紀建築師勒·柯布西耶曾寫到:「當你用石頭、木頭和水泥為材料蓋了房子及宮殿,那是構造物(Building); 但若其中的一些巧思觸動我,讓我覺得很好,很高興,說了:『真漂亮。』,這就是建築(Architecture)了。」[9]和勒·柯布西耶同時代的路德維希·密斯·凡德羅認為:「當你小心地將两塊磚搭在一起,建築就開始了。」[10][11]

現代的建築概念

编辑著名的十九世紀摩天大樓建築師提倡一個建築設計的概念:「形式追隨功能。」

這種功能比結構及美感還要重要的觀點受到很多人的歡迎,但也有一些質疑,此觀點使得「功能」這個概念取代了维特鲁威提出的「用」,功能包括了所有有關建築物用途、認知及愉悅性的準則,不只是實用,而且也有美學、心理學及文化上的意涵。

在許多哲學中,影響現代建築師及建築設計的有理性主义、經驗主義、結構主義、後結構主義及現象學。

二十世紀末期又出現一個影響建築機能及結構的概念,就是可持續性,永續建築是因應當代的訴求,建築物應該考慮對環境的友善,包括其原料生產的方式,對周遭自然環境及其他建築的影響,在空調、水、照明及廢棄物處理上對能源的需求等。

歷史

编辑建築起源與鄉土建築

编辑最早建築的原型是在因應需求(居住、安全保障、宗教崇拜)及方式(可用建築材料、建築者技術)的變化下而衍生的。隨著文明發展,知識透過口傳及實作而傳承,建築也就成為工藝。一般認為建築的成功是一連串嘗試和错誤學習之後的成果,在進展的過程中,經驗複製的比例慢慢增加,嘗試的比例慢慢減少,大家對建築成果也越來越滿意。在許多地方仍有配合當地需求、建築材料和工藝而有的鄉土建築。

史前建築

编辑最早人類定居後,形成了鄉村。隨著經濟的發展,開始有大型聚落(proto-city)及市區,其中一些大型聚落成長地非常快速,像是安納托力亞的加泰土丘,或是現今巴基斯坦的印度河谷文明。

在新石器時代,在現今土耳其、巴勒斯坦、巴基斯坦、羅馬尼亞、烏克蘭、蘇格蘭及中國都有許多的聚落。

古代建築

编辑在古埃及或是美索不达米亚的古文明中,建築和城市化代表神靈及超自然力量持續的臨在,許多古文化會用建築中的紀念碑來代表國家或是統治者的政治權威。

古典时代(例如古希臘或是古羅馬)的建築和城市化是源自市民的理想,不再是來自宗教或是帝國的訴求,而新的建築型式也開始出現。羅馬建築受到希臘建築的影響,在建築實務也融入了許多希臘的建築元素[12]。

古代就已有有關建築的文獻,其中有一般性的建議,也有具體的正式規定。像西元前1世紀的古羅馬建築師維特魯威就寫了《建築十書》。

亞洲建築

编辑亞洲建築的發展在許多方面都和歐洲不同,佛教、印度教及錫克教建築都有其不同的特色。亞洲建築中,中國和印度的建築也都對周圍的建築風格有所影響,但日本建築都沒有類似的影響。有些亞洲建築有明顯地域性的差異,例如佛教建築。印度教寺廟建築大約是在西元前五世紀所發展,其理論是源自印度教Shastra中的概念,其著重的是如何表達宏觀與微觀。

許多亞洲國家的信仰是多神宗教,因此其建築型式會特別強調其自然景觀。這些地區大部份的大型建築是輕量化使用木材的結構,一直到近年在有所改變。不過古老的大型木製建築留存至今的不多。佛教後來以磚石的建築為主,一開始可能是源自於石窟,這些建築就保留的很好。

早期亞洲的建築著作有中國在春秋戰國時期的《考工記》、古印度的Shilpa Shastras、古斯里蘭卡的Manjusri Vasthu Vidya Sastra,以及古尼泊爾阿尼哥(Araniko)的著作。

伊斯蘭建築

编辑伊斯蘭建築從公元第七世紀時開始,整合了古中東及拜占庭的建築風格,同時也加入了宗教的元素以及社交上的需求。伊斯蘭建築分佈在中東、土耳其、北非,印度次大陸,西班牙及阿爾巴尼亞,因為奥斯曼帝国的擴張,伊斯蘭建築也有出現在巴爾幹半島的國家裡 [13][14]。

歐洲中古時期

编辑歐洲中古時期時,工匠開始形成行會,發展交易,也留下了契約的文稿,其中許多是和教會建築有關的。建築師一般會由負責石匠的人擔任,有時在契約中也會將建築師稱為Magister lathomorum。

當時主要的建築有修道院及大教堂。自公元900年以後,有建築知識的神職人員及商人開始往來歐洲各地,因此歐洲各地出現了罗曼式建筑或哥特式建筑。

中古時期另一個很重要的建築遺產就是遍佈歐洲大陸各地的防禦工事。從巴爾幹到西班牙,從馬爾他到愛沙尼亞,這些建築是歐洲文化遺產中重要的一部份。

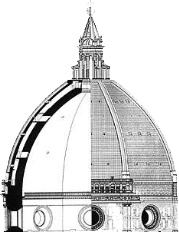

文藝復興和建築師

编辑歐洲的文艺复兴約從公元1400年開始,當時的文藝復興人文主義開始發展,也伴隨著古典時期學問的復興。文藝復興人文主義更加強調人在社會中的作用,比中古時期要多很多。當時有許多出名的建築師,像菲利波·布鲁内莱斯基、莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂、米开朗基罗、安德烈亚·帕拉弟奥,也開始了對出名建築師的瘋狂崇拜。當時的藝術家、建築師和工程師或其他相關職業還沒有明顯的劃分,而稱呼往往是依各地區的習慣喜好而有所不同。

古典主義建築的復興,所伴隨的是科學和技術的發展,這也影響到建築的比例和結構。在這個時期,藝術家是可以設計橋樑的,因為其中用到的結構計算是在此領域通才知識的範圍內。

早期現代以及工業時期

编辑隨著科技領域的新興知識以及新材料以及新技術的興起,建築師和工程師開始有不同的分工,建築師開始著重美學以及人文的層面,較不注重建築設計的技術層面。當時也出現了「紳士建築師」,接洽富有的客戶,特別關注來自於歷史原形的視覺品質,以英國鄉間許多的哥德復興式建築或是蘇格蘭baronial建築為代表。 19世紀的正規建築訓練,像是法國的法國美術學院,非常重視精美建築圖紙的製作,不太考慮使用背景(context)及可行性。

同時期出現的工業革命開始了大量生產以及消費。審美成為中產階級的評斷標準,因為裝飾品以往是昂貴的工藝品,而在機器量產之後變得便宜許多。

當時鄉土建築的裝飾越來越多。屋主可能在現有的建築設計中加上一些書籍或建築期刊中找到的特徵。

現代主義建築

编辑從二十世紀起,大眾普遍對對強調复兴式建筑以及精緻裝飾表示不滿,開始了新的思潮,也就是現代主義建築的前身。其中著名的有1907年成立的德意志工藝聯盟,生產品質較好,由機器製作的產品。一般認為此時開始出現工業設計的專業。接著有在魏玛的包豪斯學校,重新定義了建築的邊界,將建築的創作視為是藝術、工藝以及技術的終極整合。

現代主義建築一開始是具有道德、哲學以及美學基礎的前衛運動。在第一次世界大戰後,先驅的現代主義建築師想要針對戰後新的社會及經濟規序,找到一種全新的,適合此時期的風格,且著重中產階級以及工人階級的需求。現代主義建築拒絕那麼符合快速衰落的貴族階級所需,在歷史建築風格上再加以改進的建築實作。現代主義建築師的作法是將建築簡化為形式,除去裝飾,強調功能的細節。建築會顯示其功能元素以及結構元素,露出鋼樑以及混凝土表面,不再將其隱藏在裝飾裡面。弗蘭克·勞埃德·賴特建築師開展了有機建築,用建築的環境以及其目的來定義其形式,其目標是要促進人們住所以及自然世界之間的平衡,著名的例子有美國的羅比之家以及落水山莊。

路德維希·密斯·凡德羅、菲力普·強生及马塞尔·布劳耶等建築師創建了以建築材料以及現代建築技術等建築本質為基礎的美,將傳統歷史性的建築型式改為簡化的幾何建築型式,讚揚因為工業革命才可能出現的新手段及方法,其中包括了是高樓層摩天大樓必要的鋼結構建築。法兹勒·拉赫曼·汗發展的核心筒是在高樓層建築上的技術突破。二十世紀中期時,現代主義建築演變成國際風格,像山崎實所設計的紐約世界貿易中心雙子星大樓就在許多方式體現了國際風格的美學。

後現代主义建筑

编辑許多建築師反對现代主义建築,認為其建築缺乏歷史風格中的豐富裝飾。第一代的现代主义建築師約在第二次世界大戰後過世,第二代的建築師(像是保罗·鲁道夫、马塞尔·布劳耶、埃罗·萨里宁)想將现代主义的美學和粗野主义融合,例如有豐富彫刻立面,而其混凝土面尚未完工的建築。不過更年輕,戰後的新世代認為现代主义和粗野主义太過樸素、標準化、單調,沒有考慮不同時代的歷史建築在不同地方及文化下,所帶給人的豐富體驗。

隐喻式建築學派就是一種針對现代主义建築和粗野主义建築的回應,其中包括了生物形態主義及動物形態建築,這二個都以自然為靈感和設計主要來源。有些研究者認為隐喻式建築只是后现代主义的一個層面,但也有人認為其自身就是一個學派,是表現主義建築繼續發展後的成果[15]。

自從1950年代末及1960年代起,出現了建築現象學,是早期反對現代主義的重要運動,參與的建築師有英國的查理斯·摩爾、挪威的諾伯舒茲、義大利的Ernesto Nathan Rogers、維多利歐·葛雷高第、Michele Valori和布鲁诺·赛维,他們一起讓大眾對新的當代建築風格產生興趣,此風格是要用歷史的建築作為模型以及先例,以擴展人的體驗[16]。後現代主義形成了一種結合當代建築科技以及便宜材料,有非現代主義的美學風格的建築,從高度古典式的建築轉換為大眾化或是鄉土地區性的建築風格。美國建築家罗伯特·文丘里有一個對後現代主義著名的定義,將後現代主義定義為「decorated shed」(內部機能設計,外部有裝飾的一般建築),反對現代主義及粗野主义的「ducks」(具有不必要表現構造型式的建築)[17]。

學科

编辑主要研究领域

编辑相关研究领域

编辑密切联系领域

编辑- 城市规划(Urban Planning)

- 城市设计(Urban Design)

- 园林设计(中国传统意义上的园林营造学)

- 景观建筑(Landscape Architecture)

- 室内设计(Interior Design)

相关领域

编辑雜項

编辑世界建筑日(World Architecture Festival)是由國際建築師協會1985年的第63屆理事會所訂定的,當時訂為7月1日。

1985年聯合國全體代表大會決定將世界人居日設定在每年10月第一個星期一。1986年的國際建築師協會理事會決定將世界建筑日和世界人居日結合,一起舉行慶祝活動。

相关条目

编辑註解

编辑- ^ 首字母必須大寫

參考文獻

编辑- ^ 本尼斯特•弗萊徹,《弗萊徹建築史》

- ^ Deleuze, Gilles. Pourparlers. Paris: Minuit. 1990: 219.

It is not the line that is between two points, but the point that is at the intersection of several lines.

- ^ D. Rowland – T.N. Howe: Vitruvius. Ten Books on Architecture. Cambridge University Press, Cambridge 1999, ISBN 0-521-00292-3

- ^ Translated by Henry Wotton, in 1624, as "firmness, commodity and delight" [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Vitruvius. Penelope.uchicago.edu. [2011-07-02].

- ^ Françoise Choay, Alberti and Vitruvius, editor, Joseph Rykwert, Profile 21, Architectural Design, Vol 49 No 5-6

- ^ D'Anjou, Philippe. An Ethics of Freedom for Architectural Design Practice. Journal of Architectural Education. 2011, 64 (2): 141–147. JSTOR 41318789. S2CID 110313708. doi:10.1111/j.1531-314X.2010.01137.x.

- ^ John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, G. Allen (1880), reprinted Dover,(1989)ISBN 0-486-26145-X

- ^ Le Corbusier, Towards a New Architecture, Dover Publications (1985). ISBN 0-486-25023-7

- ^ Mies van der Rohe quotation at Brainyquote. [2014-11-19]. (原始内容存档于2017-06-29).

- ^ and you can also check out LeeliQuote.com. [2019-04-10]. (原始内容存档于2021-07-10).

- ^ Introduction to Greek architecture. Khan Academy. [2017-06-23]. (原始内容存档于2014-10-14) (英语).

- ^ Marika Sardar. Essay: The Later Ottomans and the Impact of Europe. www.metmuseum.org. The Met. October 2004 [12 February 2019]. (原始内容存档于13 February 2019) (英语).

- ^ Lory, Bernard. The Ottoman Legacy in the Balkans (html / pdf). Entangled Histories of the Balkans - Volume Three. Entangled Histories of the Balkans - Volume Three. 1 January 2015: 355–405 [12 February 2019]. ISBN 9789004290365. doi:10.1163/9789004290365_006. (原始内容存档于13 February 2019) (英语).

- ^ Fez-Barringten, Barie. Architecture: The Making of Metaphors. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2012. ISBN 978-1-4438-3517-6.

- ^ Otero-Pailos, Jorge. Architecture's Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2010 [30 July 2022]. ISBN 9780816666041. (原始内容存档于19 March 2022).

- ^ Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture . New York: Museum of Modern Art. 1966.

complexity and contradiction in architecture.

外部連結

编辑- World Architecture Community (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Architecture.com (页面存档备份,存于互联网档案馆), published by Royal Institute of British Architects

- American Institute of Architects (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Glossary of Architectural Terms 互联网档案馆的存檔,存档日期2021-08-28.

- Cities and Buildings Database (页面存档备份,存于互联网档案馆) – Collection of digitized images of buildings and cities drawn from across time and throughout the world from the University of Washington Library

- "Architecture and Power" (页面存档备份,存于互联网档案馆), BBC Radio 4 discussion with Adrian Tinniswood, Gillian Darley and Gavin Stamp (In Our Time, 2002-10-31)