三国同盟条约

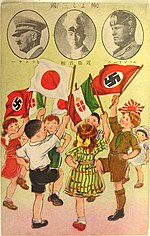

《德意日三國同盟條約》,又作《三國公約》、《三國盟約》、《三方公约》、《柏林公约》(德語:Dreimächtepakt;義大利語:Patto tripartito;日语:日独伊三国間条約〔日獨伊三國間條約〕),是德国、意大利和日本于1940年9月27日在柏林分别由德意日三國代表里宾特洛甫、齊亞諾和來棲三郎签署的协议。它是一个防御性军事联盟,後來匈牙利(1940年11月20日)、罗马尼亚(1940年11月23日)、保加利亚(1941年3月1日)和南斯拉夫(1941年3月25日)以及德国傀儡国斯洛伐克(1940年11月24日)加入。南斯拉夫加入两天后在首都贝尔格莱德引发政变。德国、意大利和匈牙利以入侵南斯拉夫作为回应。由此产生的意大利-德国共同創立的傀儡国,即克罗地亚独立国,于1941年6月15日加入了该条约。

| |

| 類型 | 军事同盟 |

|---|---|

| 簽署日 | 1940年9月27日 |

| 簽署地點 | |

| 簽署者 | |

《三國公約》与《反共产国际协定》和《钢铁條約》一起,是德国、日本、意大利和轴心国其他国家之间关系的多项协议之一。[1]

《三國公約》被认为主要针对美国。[2]但它的实际效果是有限的,因为意大利、德国和日本的作战战区位于世界的两端,而且各缔约国拥有不同的战略利益。因此,轴心国只是一个松散的联盟。[3]其防御条款从未被援引,[4]签署该协议并没有迫使其签署国打一场共同的战争。

文件内容 编辑

日文版本的三國同盟條約,1940年9月27日。簽名分別為意大利外交大臣齊亞諾、德國外交部長里賓特洛甫和日本特命大使来栖三郎 日本、德國和意大利政府認為世界上所有國家都有自己在世界上有適當的地位是任何持久和平的先決條件,因此決定分別在東亞和歐洲相互支持和合作,共同努力實現更大的目標,以建立和維持新秩序為主要目的,旨在促進有關人民的共同繁榮和福祉。此外,三國政府希望與世界其他國家合作,而這些國家將傾向於按照與本國相似的路線進行努力,以實現其最終目標,即世界和平。因此,日本、德國和意大利政府已經同意了以下款項:

第一條:日本承認並尊重德國和意大利在歐洲的領導地位和建立的新秩序。

第二條:德國和意大利承認並尊重日本在東亞的領導地位和建立的新秩序。

第三條:日本、德國和意大利同意在上述路線上進行合作。他們還承諾,如果締約國之一受到目前未參與歐洲戰爭或日中衝突的國家的攻擊,他們將以一切政治、經濟和軍事手段相互協助。

第四條:為執行本協定,由日本、德國和意大利各自政府任命的聯合技術委員會將毫不拖延地立即開會。

第五條:日本、德國和意大利申明,上述協定對三個締約國與蘇聯之間目前存在的政治地位沒有任何影響。

第六條:本協議自簽署之日起立即生效,並自生效之日起十年內有效。在上述期限屆滿前,締約雙方應在適當的時候,應其中任何一方的請求,就續展進行談判。

特此,經各自政府正式授權的下列簽字人已簽署本協議並附上他們的簽名。

背景 编辑

尽管德国和日本在1936年签署了《反共产国际协定》,从理论上讲成为了盟友,但1939年德国和苏联之间的《德蘇互不侵犯條約》让日本感到意外。1939年11月,德国和日本签署了《日德文化合作协定》,恢复了两国之间的“勉强同盟”。[5]

后来的签字国 编辑

里宾特洛甫在9月27日签署该协议后的演讲中表示,对未来接受新的签署国持开放态度。

然而,官方和大多数媒体报道了一个略有不同的版本,其中使用了“对该协议怀有善意”而不是“加入”。可能指其他国家没有加入该条约,里宾特洛甫说错了。因此,全国委员会的官方记录更正了他的话,删除了其他国家对“加入”的任何提及,在这个过程中产生了尴尬的措辞。[6]

意大利外交部长齐亚诺早在1940年11月20日就坚决反对在该协议中增加小国家的想法;他在日记中辩称,它们削弱了该协议,是无用的外交手段。[6]

匈牙利 编辑

匈牙利王国是第四个签署该协议的国家,也是1940年9月27日后第一个加入该协议的国家。匈牙利驻柏林大使什托哈伊在收到签署协议和里宾特洛甫演讲的消息后,立即致电匈牙利外交部长伊斯特万·查基。他敦促萨基加入该协议,甚至声称德国和意大利都希望匈牙利加入。他认为匈牙利在罗马尼亚之前签署该协议尤为重要。作为回应,他要求什托哈伊就匈牙利加入该协定及其在该协定下的潜在义务进行询问。9月28日,德国外交国务秘书通知匈牙利,里宾特洛甫的意思不是“正式加入”,而只是“本着《公约》精神的态度”。意大利人的回答是相似的。尽管如此,在一周内,匈牙利政府就发出了“精神上遵守”该协议的正式通知。

在匈牙利“精神上的坚守”之后的一周,巴尔干局势发生了变化。德国批准了罗马尼亚的请求,派遣军队守卫罗马尼亚油田,匈牙利批准了德国的请求,允许其军队过境匈牙利前往罗马尼亚。1940年10月7日,第一批德国军队抵达普洛伊。罗马尼亚加入该协议的时间很可能被推迟到德国军队到位,因为担心苏联采取先发制人的行动来保护自己的油田。反过来,匈牙利的加入被推迟到罗马尼亚的加入谈判结束。10月9日左右,魏茨泽克从里宾特洛甫向什托哈伊发送了一条信息,通知他德国元首希特勒现在希望“友好国家”加入该条约。里宾特洛甫在10月9日或10日与齐亚诺的电话交谈中声称,匈牙利已发出第二次加入该协定的请求。意大利首相墨索里尼勉强同意。10月12日,里宾特洛甫通知什托哈伊,意大利和日本都同意匈牙利加入。由于匈牙利摄政王霍尔蒂特别指示什托哈伊要求匈牙利成为第一个加入该条约的新国家,里宾特洛甫批准了这一请求。

罗马尼亚 编辑

罗马尼亚王国在第一次世界大战中加入了協约国,并从奥匈帝国及其後的匈牙利接收了特兰西瓦尼亚。德国和意大利将北特兰西瓦尼亚归还匈牙利,将多布羅加南部归还保加利亚,在苏联占领比萨拉比亚和布科维纳北部后,令卡羅爾二世在政客及國家壓力下退位。揚·安東內斯庫在9月5日由卡羅爾二世任命為新首相,他其後取消憲法,解散了國會並驅逐了卡洛爾二世,改立米哈伊一世並獲得了絕對的權利。罗马尼亚于1940年11月23日加入了公约,因为罗马尼亚希望保护自己免受苏联的侵略。

安東內斯庫元帅在纽伦堡审判上宣读的宣誓书中表示,关于加入该條約的协议是在1940年11月22日访问柏林之前达成的。

斯洛伐克 编辑

1939年3月14日,斯洛伐克共和国在捷克斯洛伐克解体的过程中宣布成立。希特勒邀请約瑟夫·蒂索主教担任斯洛伐克總統。斯洛伐克成立后不久就卷入了与邻国匈牙利的战争。斯洛伐克与德国签署了《保护条约》,但德国拒绝干预。战争导致匈牙利以斯洛伐克为代价获得领土。尽管如此,斯洛伐克还是在1939年支持德国入侵波兰。

《三國公约》签署后不久,斯洛伐克在匈牙利的领导下,向德国和意大利发出了“精神上坚持”的信息。

1940年11月24日,罗马尼亚签署《三國公约》的第二天,斯洛伐克总理兼外交部长前往柏林会见里宾特洛甫,并签署了斯洛伐克加入《三國公约》的协议。他的目的是提高图卡在斯洛伐克相对于他的竞争对手蒂索的地位,尽管德国人无意允许蒂索被免职。

保加利亚 编辑

保加利亚王国一直是德国的盟友,在第一次世界大战中处于戰败的一方。从一开始,德国就向保加利亚施压,要求其加入《三國公约》。1940年11月17日,沙皇鲍里斯三世和外交部长伊万·波波夫在德国会见了希特勒。根据德国驻巴尔干半岛特使赫尔曼·诺伊巴赫的说法,保加利亚与轴心国的关系在那次会议上完全解决了。然而,11月23日,保加利亚驻柏林大使彼得·德拉加诺夫通知德国人,虽然保加利亚原则上同意加入该协定,但希望暂时推迟签署。

与希特勒的会晤促使苏联外交官阿尔卡迪·索博列夫于11月25日访问保加利亚。他鼓励保加利亚人签署一项互助协议,该协议于1939年10月首次讨论。他表示苏联承认保加利亚在希腊和土耳其的主权。然而,保加利亚政府对保加利亚共产党对会谈的颠覆行动感到不安,显然是在苏联的敦促下。

1940年12月26日,极右翼政治家亚历山大·赞科夫在国民议会提出动议,敦促政府立即加入《三国公约》,但被否决。

保加利亚最终因德国希望干预希意战争而被迫采取行动,这将需要军队通过保加利亚。由于不可能在军事上抵抗德国,1941年3月1日,保加利亚总理博格丹·菲洛夫在维也纳签署了保加利亚加入该条约的协议。他宣布,这在一定程度上是为了感谢德国协助保加利亚与罗马尼亚签订《克雷奥瓦条约》,这不会影响保加利亚与土耳其或苏联的关系。当天晚些时候,里宾特洛甫向菲洛夫承诺,希腊沦陷后,保加利亚将在斯特鲁马河和马里察河之间获得爱琴海海岸线。

根据《塔尔诺沃宪法》第17条,条约必须由国民议会批准。就《三国公约》而言,政府试图在没有辩论或讨论的情况下批准该条约。17名反对派代表提交了质询,其中一名代表伊万·彼得罗夫询问为什么没有事先咨询国民议会,以及该协议是否使保加利亚卷入战争。他们被忽视了。该协定以140票对20票获得批准。

南斯拉夫 编辑

1941年3月25日,南斯拉夫王国首相德拉吉莎·茨維特科維奇在维也纳签署了《三国公约》。3月27日,在英国的支持下,该政权在军事政变中被推翻。17岁的国王彼得二世被宣布重新親政。总理兼杜尚·西莫维奇将军领导下的南斯拉夫新政府拒绝批准南斯拉夫签署《三国公约》,并开始与英国和苏联进行谈判。愤怒的希特勒发布了第25号指令作为对政变的回应,然后于4月6日袭击了南斯拉夫和希腊。德国空军轰炸了贝尔格莱德三天三夜。南斯拉夫于4月17日向入侵的德国、意大利和匈牙利军队投降。

克罗地亚 编辑

克罗地亚独立国(NDH)由被征服的南斯拉夫的一些前领土建立,于1941年6月15日签署了《三国公约》。

潜在签署国 编辑

苏联 编辑

就在《三国公约》形成之前,苏联获悉其存在及其加入的可能性。10月,德国外长里宾特洛甫写信给斯大林,称德方希望将苏联拉入轴心国集团,建立“四国同盟”[7]。斯大林遂派莫洛托夫前往柏林,讨论该条约和苏联加入的可能性。苏联认为加入《三国公约》是对与德国现有协议的更新。德方提供“四国条约”草案中,要求苏联只能向国土以南的印度洋方向扩张[8]。斯大林同意签署条约,但提出解决一些细节,例如苏联吞并芬兰,并将土耳其、保加利亚也划入苏联的势力范围之中[9]苏联政府于11月25日向德国发送了该协定的修订版。希特勒对此十分不满,于是不再给予苏方答复[10][11]。但为了展示伙伴关系的好处,苏联向德国提供了大量经济援助。同时,纳粹德国接受了苏联新的经济方案,并于1941年1月10日签署了一项协议。

芬兰 编辑

芬兰和德国之间的军事合作始于1940年末,当时芬兰在冬季战争中因苏联侵略而失去了大量领土。芬兰于1941年6月25日加入巴巴罗萨行动,开始了持续战争。11月,芬兰与许多其他与德国结盟的国家签署了《反共产国际協定》,这是一项针对苏联的反共产主义协议。很快,德国建议芬兰签署《三國公约》,但芬兰政府拒绝了,因为芬兰将其战争视为与第二次世界大战“独立的战争”,并认为其目标与德国不同。芬兰还希望与盟国,特别是美国保持外交关系。第二次世界大战期间,德国多次要求芬兰签署该协议,但芬兰政府拒绝了所有提议。芬兰和美国的外交关系一直维持到1944年6月,尽管美国大使已经被召回。然而,英国于1941年12月6日向芬兰宣战,以支持其盟友苏联。

应德国司令部的要求,芬兰在坎卡安帕伊建立了一所冬季战争学校。1941年12月,它开始为德国军官和士官开设第一个为期两个月的课程。1942年夏天,讲德语的芬兰教官教授了一门关于森林战争的课程。德国驻芬兰总司令部联络员瓦尔德马尔·埃尔福特将军认为这所学校取得了巨大成功。一些匈牙利军官也出席了会议。

泰国 编辑

日本于1941年12月8日02:00袭击泰国。日本大使坪上贞二告诉泰国外交部长,日本只想允许其军队通过泰国,袭击英屬马来亚和英屬缅甸。07:00,泰國總理鑾披汶·頌堪在曼谷召开紧急内阁会议,很快,停火命令下达。披汶随后会见了坪上贞二,后者向他提供了四个选择:与日本缔结日泰攻守同盟條約,加入《三國公约》,在日本军事行动中合作,或同意共同防御泰国。泰国选择了和日本的军事合作,但加入《三國公约》遭到拒绝。

中國 编辑

中華民國在二戰前是比較親德的國家,但因日本侵略和德國在中日兩方選擇了日本,中國亦最終選擇了與英美合作抗日。

三方关系,1940–1943 编辑

1940年12月20日的一项协议设立了该协议所要求的“联合技术委员会”。他们将在每个首都成立一个总务委员会,由东道国外交部长和其他两个合作伙伴的大使组成。总务委员会下设军事委员会和经济委员会。1941年12月15日,三个委员会在首都柏林举行了第一次会议,称为“三方公约会议”。会议决定成立一个“三方公约国常设理事会”,但在两个月内什么也没发生。只有日本人不信任的意大利人推动了更大的合作。[12]

1942年1月18日,德国和意大利政府签署了两项秘密作战协议:一项与日本帝国陆军,另一项与日本帝国海军。这些协议将东经70度的世界划分为两个主要的作战区,但几乎没有军事意义。它主要是承诺在商业、情报和通信方面进行合作。[12]

1942年2月24日,常设理事会在里宾特洛甫的主持下举行会议,里宾特洛普宣布“宣传效果是我们举行会议的主要原因之一”。代表们成立了一个宣传委员会,然后无限期休会。到1943年,柏林军事委员会只举行了两三次会议,根本没有举行三方海军会谈。德国和日本分别进行了海军讨论,意大利就1942年对英屬马耳他的袭击计划独立征求了日本的意见。[12]

三方大国之间的经济关系充满了困难。1941年,日本不会向德国做出经济让步,因为担心这些让步会破坏日本与美国的谈判。1942年1月,经济合作谈判开始,但直到1943年1月20日才在柏林签署协议。出于宣传目的,意大利同时被邀请在罗马签署一项类似的协议,但柏林补充议定书都不适用于意大利与日本的关系。[12]

“没有单独的和平”协议 编辑

1941年12月2日,日本首次向德国施压,要求德国對美国宣戰,而就在两天前,日本通知柏林其开战意向。日本没有得到任何回应,便接近意大利。12月5日凌晨4时,里宾特洛甫向日本大使提出了加入战争并共同宣戰的建议,该建议已得到意大利的批准。1941年12月7日,日本偷襲珍珠港引發太平洋戰爭。12月11日,就在德国和意大利对美国宣战的同一天,三国签署了一项协议,该协议已于12月8日敲定,禁止与美国或英国单独和平。它“旨在作为宣战的宣传伴奏”。[12]

遗产 编辑

由于该公约下的防御联盟从未被援引,而且主要签署国在欧洲和亚洲之间利益存在广泛分歧,限制了欧洲和亚洲签署国之间的合作,因此该公约的影响是有限的。历史学家保罗·W·施罗德曾将其描述为“1940年末的重要地位迅速下降到1941年末的名义地位”,[13]到1941年12月“几乎不起作用”。然而,事实证明,该条约有助于说服美国人相信日本正在与德国结盟。关于《公约》是协调侵略和实现世界统治努力的一部分的指控也构成了在纽伦堡对纳粹领导人提起的诉讼的一部分。同样,东京审判也侧重于在德国、日本和意大利之间建立委员会,作为调查《公约》签署后不久就开始运作的证据,并在《公约》之下的侵略中表现出相互支持,但委员会从未实际运作过。

腳註 编辑

- ^ Cooke, Tim; Horton, Edward; Jorgensen, Christer. History of World War II.. Marshall Cavendish https://books.google.com/books?id=SKDhPHvv_c0C&q=%22Tripartite+pact%22+%22The+axis%22+%22anti-comintern+pact%22&pg=PA154. 2005. ISBN 978-0-7614-7483-8 (英语). 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ DüLffer, Jost. The Tripartite Pact of 27 September 1940: Fascist Alliance or Propaganda Trick?. Australian Journal of Politics & History. 1986-08, 32 (2) [2023-09-05]. ISSN 0004-9522. doi:10.1111/j.1467-8497.1986.tb00350.x. (原始内容存档于2023-09-05) (英语).

- ^ Folly, Martin; Palmer, Niall. The A to Z of U.S. Diplomacy from World War I through World War II. Scarecrow Press https://books.google.com/books?id=-BUiM5yuNcEC&q=%22Tripartite+pact%22+%22The+axis%22+%22anti-comintern+pact%22&pg=PT95. 2010-04-20 [2023-09-05]. ISBN 978-1-4616-7241-8. (原始内容存档于2023-10-31) (英语). 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ Trefousse, H. L. Germany and Pearl Harbor. The Far Eastern Quarterly. 1951, 11 (1) [2023-09-05]. ISSN 0363-6917. doi:10.2307/2048903. (原始内容存档于2023-09-05).

- ^ Herwig, Holger; Krug, Hans-Joachim. Reluctant Allies: German-Japanese Naval Relations in World War II. Naval War College Review. 2018-04-10, 55 (4) [2023-09-05]. ISSN 0028-1484. (原始内容存档于2023-08-05).

- ^ 6.0 6.1 Tripartite Pact. Wikipedia. 2023-09-03 (英语).

- ^ Tobias R. Philbin III:The Lure of Neptune: German-Soviet Naval Collaboration and Ambitions, 1919-1941 ISBN 978-0-87249-992-8

- ^ William L. Shirer:The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany ISBN 978-0-671-72868-7

- ^ Nekrich, A. M. (Aleksandr Moiseevich):Pariahs, partners, predators:German-Soviet relations, 1922-1941 ISBN 978-0-231-10676-4

- ^ Donaldson, Robert H. and Joseph L. Nogee, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, M.E. Sharpe, 2005, ISBN 978-0-7656-1568-8, pages 65-66

- ^ Churchill, Winston, The Second World War, Houghton Mifflin Harcourt, 1953, ISBN 978-0-395-41056-1, pages 520-21

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 Boog et al. 2001. Wikipedia. 2023-09-03 (英语).

- ^ Tripartite Pact. Wikipedia. 2023-09-03 (英语).