普魯士自由邦

| 此條目没有列出任何参考或来源。 (2018年7月25日) |

| 此條目不完整。 |

普魯士自由邦(德語:Freistaat Preußen)是德國威瑪共和國至納粹德國於1918年-1947年存在的邦。

| 普魯士自由邦 Freistaat Preußen | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 德意志國的邦 | |||||||||||||

| 1918年—1947年 | |||||||||||||

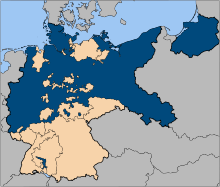

1925年時德國的州,水色的部分是普魯士邦 | |||||||||||||

| 首府 | 柏林 | ||||||||||||

| 面积 | |||||||||||||

• 1925年[1] | 292,695.36平方公里(113,010.31平方英里) | ||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||

• 1925年[1] | 38,175,986 | ||||||||||||

| 歷史 | |||||||||||||

| 政府 | |||||||||||||

| 帝國總督 | |||||||||||||

• 1933-1935 | 阿道夫·希特勒 | ||||||||||||

• 1935-1945 | 赫爾曼·戈林(代理) | ||||||||||||

| 邦總理 | |||||||||||||

• 1918 (首) | 弗里德里希·艾伯特 | ||||||||||||

• 1933-1945 (末) | 赫爾曼·戈林 | ||||||||||||

| 歷史時期 | 戰間期/二戰 | ||||||||||||

• 十一月革命 | 1918年11月9日 | ||||||||||||

• 事實上廢除 | 1935年1月30日 | ||||||||||||

• 废除普鲁士 | 1947年2月25日 | ||||||||||||

| |||||||||||||

| 今属于 | |||||||||||||

第一次世界大戰末期,德國革命導致普魯士王國解體後,普魯士改成自由邦。普魯士州在威瑪共和時代占德國國土和人口的過半數[2],是德國最重要的邦。德國首都柏林也是邦首府所在地。

第二次世界大戰後,普鲁士在盟軍佔領時期的1947年被命令廢止,原普魯士州領土分別被併入波蘭和蘇聯,以及美、英、法、蘇四國佔領區。

歷史

编辑由于柏林发生斯巴达克团与社会民主党临时政府之间的内战,1919年,艾伯特在威玛召开国民议会,于2月10日通过《德意志共和国临时约法》,即威玛宪法。根据威玛宪法,普鲁士成为德国的一个州,即“普鲁士自由州”(Freistaat Preußen),实行地方自治,其领土即原普鲁士王国的疆域。但凡尔赛条约将原普鲁士王国的西普鲁士省、波森省和上西里西亚省的一部分割让给波蘭第二共和國,东普鲁士的默麦尔割让给立陶宛,莱茵兰的南部地区成立萨尔区,石勒苏益格北部归还丹麦。

1920年代,普鲁士自由州政府多由德国社会民主党和天主教中央党领导,虽然东普鲁士因为其特殊位置导致该选区偏向右倾,但柏林的普鲁士政府一直坚持民主化举措。尤其是在海因里希·布吕宁总统内阁上台、1930年德国国会选举纳粹党成为第二大党后,被称作“民主堡垒”(德語:Demokratisches Bollwerk 或 Bollwerk der Demokratie)的普鲁士维持对纳粹党服和公民加入反宪法政党如纳粹党及德国共产党的严格禁令。1931年,柏林警察局对阿道夫·希特勒的逮捕令遭布吕宁政府驳回,随后普鲁士政府罗列了纳粹党的反宪法活动,汇总在一份档案中提交给中央政府,据此布劳恩普鲁士政府对普鲁士的纳粹冲锋队下达禁令,在普鲁士政府的坚持下,布吕宁的帝国政府也终于同意对纳粹的准军事部队实施严格管制[3]。1932年,纳粹党在普鲁士州选举中取得优势,但亦未能单独执政,随后时任德国总理帕彭发动普鲁士政变,废除奧托·布勞恩的魏玛联盟看守政府,使普鲁士民选的自治机构事实上陷入瘫痪。希特勒上台执政后,通过《帝国与各州统合法令》和《重建帝国法》废除地方自治,1934年由德国国会议长赫尔曼·戈林兼普鲁士州总督。

第二次世界大战中,同盟国和苏联的领导人经过多次会议,达成共识,即普鲁士是德国军国主义的发源地、德国军官团和容克贵族的大本营,是德国专制思想及侵略思想的策源地,必须予以消灭。美国总统罗斯福在德黑兰会议上曾表示“普鲁士要让其尽可能地缩小和削弱”,丘吉尔则认为“普鲁士——这个德国军国主义的罪恶核心必须同德国的其余部分分离开来”。雅尔塔会议和波茨坦会议确立了将东普鲁士并入波兰和苏联,以及在战后的德国废除普鲁士建制的原则性意见。

1947年3月1日,同盟國对德军事管制最高委员会正式下令废除普鲁士建制。原普鲁士州领土分别被并入波兰和苏联,以及英、法、美、苏四国盟軍占领区。原普鲁士邦政府的财产由盟国共同瓜分。

1949年東德成立后,在其境内的原普鲁士领土上建立了勃兰登堡、萨克森-安哈尔特两个州,以及梅克伦堡-前波美拉尼亚州的东半部(1952年东德废除州级建制,改设专区)。在德意志联邦共和国(西德),在原普鲁士领土上成立的州包括北莱茵-威斯特法伦和石勒苏益格-荷尔斯泰因。此外,下萨克森州、莱茵兰-普法尔茨州、黑森州、巴登-符滕堡州和萨尔州内都有原普鲁士王国和普鲁士州领土。在被并入波兰和苏联的普鲁士领土上,德意志族居民已经基本被全部迁出。