列夫·托洛茨基

列夫·达维多维奇·托洛茨基(俄語:Лев Давидович Троцкий,羅馬化:Lev Davidovich Trotsky,俄語發音:[ˈlʲɛf ˈtrotskʲɪj] (ⓘ);1879年11月7日—1940年8月21日),本姓勃朗施坦(Бронштейн),是俄国革命家、政治人物、新聞工作者、列宁主义思想家。

| 列夫·托洛茨基 Лев Троцкий | |

|---|---|

1930年代的列夫·托洛茨基 | |

| 苏俄军事和海军事务人民委员 | |

| 任期 1918年3月14日—1925年1月25日 | |

| 总理 | |

| 前任 | 尼古拉·波德沃伊斯基 |

| 继任 | 米哈伊尔·伏龙芝 |

| 革命军事委员会主席 | |

| 任期 1918年9月6日—1925年1月26日 | |

| 前任 | 职务设立 |

| 继任 | 米哈伊尔·伏龙芝 |

| 苏俄外交人民委員 | |

| 任期 1917年11月8日—1918年3月13日 | |

| 总理 | 弗拉基米尔·列宁 |

| 前任 | 米哈伊尔·捷列先科 |

| 继任 | 格奥尔基·契切林 |

| 俄国立宪会议议员 | |

| 任期 1917年11月25日—1918年1月20日[a] | |

| 一起任职 | 摩西·乌里茨基等人 |

| 前任 | 选区成立 |

| 继任 | 选区取消 |

| 选区 | 诺夫哥罗德选区 |

| 彼得格勒苏维埃主席 | |

| 任期 1917年10月8日—1917年11月8日 | |

| 前任 | 尼古拉·齐赫泽 |

| 继任 | 格里戈里·季诺维也夫 |

| 布尔什维克党中央政治局委员 | |

| 任期 1917年10月10日—1926年10月23日 | |

| 届数 | 第6屆、第7屆、第8屆、第9屆、第10屆、第11屆、第12屆、第13屆、第14屆 |

| 个人资料 | |

| 出生 | 列夫·达维多维奇·勃朗施坦 Лев Давидович Бронштейн 1879年11月7日 (N.S.) |

| 逝世 | 1940年8月21日(60歲) |

| 死因 | 遇刺 |

| 墓地 | 列夫·托洛茨基故居博物馆 |

| 国籍 | 无国籍(1932年2月—1940年8月) |

| 政党 | 俄国社会民主工党(国际主义者)(1913年—1917年) 俄国社会民主工党(布尔什维克)(1917年—1918年) 俄国共产党(布尔什维克)(1918年—1925年) |

| 配偶 | 亚历山德拉·索科洛夫斯卡娅 娜塔莉亚·谢多娃 |

| 儿女 | 季娜伊达·沃尔科娃 尼娜·涅维尔森 列夫·谢多夫 塞尔焦·谢多夫 |

| 获奖 | |

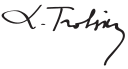

| 签名 |  |

十月革命时,托洛茨基担任俄国社会民主工党(布尔什维克)中央政治局委员、彼得格勒苏维埃主席。苏维埃俄国建國之后,他擔任苏俄外交人民委员、俄国立宪会议议员,後任苏俄軍事和海軍事務人民委员、革命军事委员会主席,建立了苏联红军,並成为事实上的總司令,被誉为“红军之父”[1],亦被列寧視作“最崇高的同志”。

他领导布爾什維克赢得了俄國內戰(1917年—1923年)。1924年列宁去世后,在1927年的全联盟共产党(布尔什维克)第十五次代表大会被斯大林排挤出联共(布)领导核心,后流亡海外,1938年,组建世界社会主义革命党(第四国际),1940年8月20日,被斯大林派人刺杀于墨西哥城,次日去世。1988年8月,苏共中央为托洛茨基平反[2]。托洛茨基自视为“布尔什维克列宁主义者”、正统马克思主义的拥护者和革命马克思主义的倡导者,他提出和发展的马克思主义政治理论被称为托洛茨基主义。

童年与家庭(1879–1895) 编辑

列夫·达维多维奇·勃朗施坦,1879年生于俄罗斯帝国赫尔松省亚诺夫卡村(今属乌克兰别列斯拉夫卡)一个富足的犹太农民家庭。父亲是大卫·列昂季耶维奇·勃朗施坦,母亲是安娜·利沃夫娜,托洛茨基是家中第五个孩子。托洛茨基的父亲大卫·列昂季耶维奇·勃朗施坦曾住在波尔塔瓦,后来搬到了別列斯拉夫卡,因为那里有一个庞大的犹太社区[3][4]。在家里说的语言是俄语和乌克兰语的混合体(被称为乌俄语)[5]。

7岁时,托洛茨基父母送他到格罗莫克列亚的一所小学去上学。他在格罗莫克列亚的几个月中也学会了读写俄文。

1888年,托洛茨基的远房表哥“莫伊塞·菲利波维奇·施宾策尔”来亚诺夫卡养病,并提议带托洛茨基到大城市敖德萨接受教育,勃朗施坦夫妇同意了;于是在1888年秋天,9岁的托洛茨基被送到敖德萨念书,寄宿在施宾策尔夫妇家中。并考入一所德国路德派新教团体创办的圣保罗实科中学,在敖德萨的生活也使托洛茨基大开眼界[6]。

早期政治活动和生活(1896–1917) 编辑

革命活动和监禁(1896–1899) 编辑

1896年,托洛茨基前往尼古拉耶夫市去读七年级,然后再准备报考大学。在此之前托洛茨基并非社会主义者,但之后在一次辩论中接受了社会主义,并参与了革命活动[7]。起初,他是一名民粹派(革命的农业社会主义民粹主义者),最初反对马克思主义;但在那年年底被他未来的第一任妻子亚历山德拉·索科洛夫斯卡娅说服,并接受了马克思主义 。

托洛茨基没有攻读数学学位,而是于1897年初在尼古拉耶夫帮助组织了南俄工人同盟。他使用“利沃夫”这个名字,积极联络其他城市的革命团体,撰写和印刷传单和公告,分发革命小册子,并在产业工人和革命学生中普及社会主义思想;在这一年年底以前就已经发展到约有200 个成员。同时也出版了机关刊物——《我们的事业》[8]。

1898年1月,包括托洛茨基在内的200多名工会成员被捕。他在接下来的两年里被关押在监狱等待审判,先是在尼古拉耶夫,之后是赫尔松,然后是敖德萨,最后是在莫斯科[9]。在他入狱两个月后,即1898年3月1日至3日,新成立的俄国社会民主党工党召开了第一次代表大会。从那时起,托洛茨基就认定自己是该党的成员[10]。

1899年,托洛茨基在莫斯科监狱里,接触到了其他革命者,听说了列宁的事,并阅读了列宁写的书——《俄国资本主义的发展》[11]。在等待沙俄法庭判决的时间内,被关押在布特尔监狱,在狱中,托洛茨基研究了《圣经》和共济会。

西伯利亚流亡(1900–1902) 编辑

1900年夏天,在莫斯科的监狱里,托洛茨基与同为马克思主义者的亚历德拉·索科洛夫斯卡娅结婚。婚礼仪式由一位犹太牧师主持[12]。

1900年,托洛茨基被判处在西伯利亚流放4年。由于他们的婚姻关系,托洛茨基和索科洛夫斯卡娅被允许流放到西伯利亚的同一个地方。他们被流放到西伯利亚贝加尔湖地区的乌斯季库特。在乌斯季库特的时间里,托洛茨基夫妇研究了马克思的《资本论》。之后迁到维尔霍勒恩斯克,并加入了社会民主工党西伯利亚协会,同时为在伊尔库茨克出版的进步报纸《东方评论》写文章。他们有两个女儿,季娜伊达·沃尔科娃和尼娜·涅维尔森,都出生在西伯利亚。

在西伯利亚,托洛茨基学习哲学[13]。他意识到了党内部的分歧。一些被称为“经济派”的社会民主党人认为,党应该专注于帮助产业工人改善他们的生活,而不是关注于颠覆政府。他们认为经济斗争具有首要的意义。其他人则认为推翻君主制更为重要,一个组织良好、纪律严明的革命党至关重要[14]。后一种立场正是由总部位于伦敦的《火星报》所表达的,该报成立于1900年[15]。

1902年夏,托洛茨基在阅读了《怎么办》和一本《火星报》的合订本后深受启发。在经过妻子索科洛夫斯卡娅同意和呼吁下,之后某个夏夜,托洛茨基藏在马车上的一车干草中,从西伯利亚逃了出来[16]。在离开伊尔库茨克之前,他在假护照上使用了一位看守的姓名“托洛茨基”。后来,索科洛夫斯卡娅也带着他们的女儿逃出了西伯利亚[13]。

第一次流亡(1902–1904) 编辑

托洛茨基离开西伯利亚后来到萨马拉,之后于1902年10月来到英国伦敦,同时第一次会见了列宁。托洛茨基很快就开始为《火星报》撰稿。尔后加入了格奥尔基·普列汉诺夫、弗拉基米尔·列宁、尤里·马尔托夫和《火星报》其他编辑的行列。托洛茨基以笔名“笔杆子”很快成为该报的主要作者之一[4]。

托洛茨基不知道,《火星报》的六名编辑在普列汉诺夫领导的“老战士”和列宁、马尔托夫领导的“新战士”之间势均力敌。普列汉诺夫的支持者年龄较大(40多岁和50多岁左右),过去20年里一起在欧洲流亡。新战士的成员在30岁出头,最近才从俄国移居过来。列宁试图在《火星报》内部建立一个反对普列汉诺夫的永久多数派,他希望当时23岁的托洛茨基能站在新战士一边,以此打破僵局。1903年3月,列宁写道:

我向编辑部所有成员建议增聘‘佩罗’为编辑部的全权成员(我认为增聘一事仅多数不够,应一致同意)。我们非常需要第7个成员以便表决(现在只有6票)和充实力量。‘佩罗’为每期报纸撰稿已经不止一个月了。他十分积极地为《火星报》工作,做专题报告,而且在这方面获得了巨大的成就。在撰写文章和就当前紧迫问题短评方面,他对我们来说不仅非常有益,而且是必不可少的。此人无疑是个难得的人材,他信念坚定、精力充沛、前途无量。他在翻译和撰写普及读物方面也能做不少工作。

编辑部全体成员除普列汉诺夫外,均无分歧。但出于普列汉诺夫的反对,托洛茨基没有成为编辑部的正式成员。从那时起,托洛茨基以顾问身份参加了委员会的会议,这也使他遭到了普列汉诺夫的敌意。

在巴黎,托洛茨基遇到了娜塔利娅·谢多娃,不久他们就成为了伴侣。并于1903年结婚。他们有两个孩子,列夫·谢多夫和塞尔焦·谢多夫。

与此同时,在1898年俄国社会民主工党第一次代表大会之后,经过一段时间的秘密警察的镇压和内部混乱,《火星报》成功地于1903年8月在伦敦召开了该党的第二次代表大会。托洛茨基和《火星报》的其他编辑出席了会议。第二次代表大会按计划进行,大会讨论了犹太联盟(崩得)的立场,该联盟在1898年共同创建了俄国社会民主工党,但希望在党内保持自治;大会否决了崩得的观点。然后,《火星报》的支持者轻松地击败了少数的 “经济派”代表,由于托洛茨基猛烈抨击经济派,使他赢得“列宁的棍子”称号[17]。

不久之后,支持《火星报》的代表意外地分裂为两个派别。最初的分歧是因为组织问题。列宁和他的支持者,即布尔什维克,主张建立一个规模较小但组织严密的政党,只有党员才能被视为成员;而马尔托夫和他的支持者,即孟什维克,则主张建立一个规模较大、纪律性较低的政党,协助该党的人也能被视为党员。令人意外的是,托洛茨基和《火星报》的大多数编辑都支持马尔托夫和孟什维克,而普列汉诺夫则支持列宁和布尔什维克。在1903年和1904年期间,许多成员在派别中改变了立场。普列汉诺夫很快与布尔什维克分道扬镳。托洛茨基则于1904年4月,申明脱离新《火星报》编辑部,1904年9月离开孟什维克,与其绝交。原因是他们坚持与俄国自由主义者结盟,反对与列宁和布尔什维克和解[18]。

从1904年到1917年,托洛茨基称自己为 "非派别社会民主党人"。他在1904年至1917年期间工作里,试图调和党内的不同团体,这也导致了与列宁和其他著名党员的多次冲突。托洛茨基后来坚持认为,他在党的问题上反对列宁是错误的。在这些年里,托洛茨基开始发展他的不断革命理论,并在1904-07年与亚历山大·帕尔乌斯建立了密切的工作关系[19]。

1905年革命(1905–1906) 编辑

1905年1月3日(儒略历),圣彼得堡市普蒂洛夫工厂发生罢工,反对俄国政府的动乱和骚动达到高潮。这一次罢工发展为总罢工,到1905年1月7日,圣彼得堡已有14万名罢工者[20]。

血腥星期日事件发生后,托洛茨基于1905年2月经由基辅秘密返回俄罗斯[21]。起初,他为基辅的一家地下印刷厂写传单,但很快就搬到了首都圣彼得堡。在那里,他与布尔什维克(如中央委员会成员列昂尼德· 克拉辛)和当地的孟什维克委员会合作,并把孟什维克委员会推向了更激进的方向。然而,后者在5月份被一名特工出卖,托洛茨基不得不逃到芬兰农村。在那里,他致力于充实他的不断革命理论[22] 。

1905年9月19日,莫斯科印刷厂的排字工人举行罢工,要求缩短工作时间,提高工资。截至9月24日晚,莫斯科其他50家印刷厂的工人也举行了罢工。1905年10月2日,圣彼得堡印刷厂的排字工人决定罢工,以支持莫斯科罢工者。1905年10月7日,莫斯科至喀山铁路的铁路工人举行罢工[23] 。在由此产生的混乱中,托洛茨基于1905年10月15日从芬兰返回圣彼得堡。当天,托洛茨基在圣彼得堡苏维埃工人代表委员会发言,该委员会正在该市的理工学院开会。参加会议的还有挤在外面聆听的大约有20万人,约占圣彼得堡工人的一半[24]。

在托洛茨基返回后,托洛茨基和帕尔乌斯接管了《俄罗斯报》,发行量增加到50万份。托洛茨基同帕尔乌斯和马尔托夫以及其他孟什维克派共同创办了《开端报》,其实际上主要是托洛茨基的报纸,该报在1905年圣彼得堡的革命氛围中也被证明是一份非常成功的报纸[25]。

就在托洛茨基回归之前,孟什维克派独立提出了与托洛茨基相同的想法:建立一个代表首都工人的民选非党革命组织,即第一个工人苏维埃。托洛茨基抵达圣彼得堡时,以赫鲁斯塔廖夫·诺萨尔为首的苏维埃已经开始运作。赫鲁斯塔廖夫·诺萨尔当选为圣彼得堡苏维埃主席时是一个妥协的人物。他是一位置身于苏维埃政治派别之外的一名律师[26]。然而,自从他当选以来,尽管布尔什维克最初反对他,但事实证明他很受工人欢迎。赫鲁斯塔廖夫·诺萨尔因担任圣彼得堡苏维埃的发言人而出名[26]。事实上,对外界来说,赫鲁斯塔廖夫·诺萨尔是圣彼得堡苏维埃的化身。托洛茨基以 "亚诺夫斯基"(以他出生的村庄亚诺夫卡命名)的名义加入苏维埃,并被选为副主席。他在苏维埃做了很多实际工作,在1905年11月26日赫鲁斯塔廖夫·诺萨尔被捕后,被选为苏维埃主席。这时,托洛茨基被誉为“苏维埃的思想领导者”,当时列宁对此的评价为“托洛茨基是以其卓越和不倦的工作赢得这个地位的”。12月2日,苏维埃发布公告,其中包括以下关于沙皇政府及其外债的声明:

鉴于专制政权并不为人民所信任,也没有得到人民的授权,我们决定拒绝偿还沙皇政府为了进行镇压全体人民的战争而欠下的一切债务。

被捕 编辑

第二天(12月3日),苏维埃被忠于政府的军队包围,代表们被逮捕[27]。托洛茨基被关进十字架监狱,后又被转移到彼得保罗要塞,在狱中,托洛茨基研究了地租理论和俄国社会关系史;在彼得堡狱中写成了《总结与前瞻》一书,以“总结”1905年俄国革命为名,第一次论述了“不断革命论”。托洛茨基对这些假定中的大多数都作了分析。他同意布尔什维克的观点,认为俄国资产阶级不能领导革命,应由产业工人承担这个角色。 他当时更深入地论证说:

工人阶级由于自己在革命中至高无上的政治地位,甚至在西方社会主义高潮开始之前就不得不把俄国革命从资产阶级阶段推向社会主义阶段。这是革命“不断性”的一个方面——它不可能把剧变限定在资产阶级的范围以内。

1906年9月底,托洛茨基和其他苏维埃领导人以支持武装叛乱的罪名而受审。1906年11月2日,托洛茨基和其他14人被判有罪,并被判处终身流放至西伯利亚,褫夺他们全部公民权利。

第二次流亡(1907–1914) 编辑

1907年1月至2月,托洛茨基在流放至西伯利亚鄂毕多尔斯克苦役场的途中,在别列佐沃遇上一名判处流放的医生,托洛茨基因此假装患上了坐骨神经痛,被送进了医院“治疗”,“治疗”过程中抓住机会又一次逃出了沙俄警察的魔爪,并在一位酒鬼的帮助下,通过不断伪装到达乌拉尔山脉,乘上了列车回到彼得堡,在彼得堡停留了几天,尔后越境进入芬兰,最后再次前往伦敦[17]。

1907年4月下旬,托洛茨基以梯弗里斯代表的身份,出席了俄国社会民主工党第五次代表大会[17]。在会上,作了有关无产阶级在资产阶级革命中作用的讲话“这一讲话在十月革命后曾作为布尔什维克对待农民及资产阶级态度的典范一再出版”,并尽量弥合布尔什维克、孟什维克两派的分歧,维持党的统一。1907年的夏天大会以后,托洛茨基从伦敦到达柏林,并认识了卡尔·考茨基、倍倍尔、罗莎·卢森堡、卡尔·李卜克内西、弗兰茨·梅林等人。罗莎·卢森堡和托洛茨基一样,反对孟什维克的整个革命观,但又以怀疑眼光看待布尔什维克的活动。 她和托洛茨基一样希望看到俄国运动的“欧洲化”。

10月,托洛茨基搬到奥匈帝国首府维也纳,在维也纳,托洛茨基与阿道夫·越飞关系密切,越飞是他接下来20年的朋友,并向他介绍了精神分析[28]。也认识了鲁道夫·希法亭。在接下来的七年里,托洛茨基经常参加奥地利社会民主党的活动,偶尔也参加德国社会民主党的工作。

1908年10月,托洛茨基被邀请加入《真理报》的编辑部,这是一份面向俄罗斯工人阶级的俄文社会民主主义双周刊,他与阿道夫·越飞和马特维·斯科别列夫共同编辑。这份报纸通过一系列手段被一批批走私运往俄罗斯[29]。资金的匮乏导致该报纸的出版很不规律;第一年只出版了五期[29]。

由于避免了派系政治,该报在俄国产业工人中很受欢迎。1905-1907年革命失败后,布尔什维克和孟什维克都多次分裂。当时出版《真理报》的资金非常匮乏。托洛茨基与德国和俄国的中央委员会接触,以为该报寻求财政支持[30]。1909年,德国社会民主党中央委员会借给托洛茨基1000卢布,偿还了一些债务。1910年,布尔什维克的多数人控制了中央委员会。列宁同意资助《真理报》,但要求任命一名布尔什维克担任该报的共同编辑[30]。1910年1月当布尔什维克和孟什维克在巴黎举行的社会民主党中央委员会会议上重新团结起来时,中央委员会正式承认托洛茨基的《真理报》“超越派别斗争”对全党所作的贡献。党中央委员会每月资助150卢布的定期补助。托洛茨基的妹夫列夫·加米涅夫从布尔什维克加入了编辑部。但统一的尝试在1910年8月失败。加米涅夫在相互指责中辞去了编辑部的职务。托洛茨基又继续出版了两年《真理报》,直到最终于1912年4月停刊[31]。

布尔什维克于1912年4月22日在圣彼得堡创办了一份面向工人的新报纸,也叫《真理报》;而开办此份报纸的人正是约瑟夫·朱加什维利(即斯大林),但当时托洛茨基显然不知道创办者。托洛茨基对自己报纸的名字被篡夺感到非常不满,于是在1913年4月,他给孟什维克领导人尼古拉·齐赫泽写了一封信,痛斥列宁和布尔什维克。虽然托洛茨基很快就克服了分歧,但这封信被俄罗斯警方截获,并将副本放入他们的档案中。1924年列宁去世后不久,这封信被托洛茨基在党内的对手发现并公布,借此把他描绘成“列宁的敌人”。

1910年代是俄国社会民主工党内部局势紧张加剧的时期,导致托洛茨基、布尔什维克和孟什维克之间发生了许多摩擦。托洛茨基和孟什维克当时与列宁最严重的分歧是关于 "没收财产 "的问题,即布尔什维克团体武装抢劫银行和其他企业,为党筹集资金。这些行动已在第五次大会上被禁止,但布尔什维克仍在继续[32]。

1912年1月,以列宁为首的大多数布尔什维克派别以及一些持异议的孟什维克在布拉格举行了一次会议,即俄国社会民主工党第六次(布拉格)全俄代表会议。决定脱离俄国社会民主工党,成立一个新的政党,即俄国社会民主工党(布尔什维克)。作为回应,托洛茨基于1912年8月在维也纳组织了一次社会民主党派的 "统一 "会议(又称 “八月联盟”、“八月同盟”),并试图将布尔什维克和孟什维克重新统一为一个政党。但这一尝试并没有成功[4]。

在维也纳,托洛茨基不断在激进的俄罗斯和乌克兰报纸上发表文章,如《基辅思想报》,并使用各种假名,经常使用 “安季特· 奥托”此名[33]。1912年9月,《基辅思想报》派他到巴尔干地区担任战地记者,在接下来的一年里,他在那里报道了两次巴尔干战争。在那里,托洛茨基记录了塞尔维亚军队对阿尔巴尼亚平民进行的种族清洗。他成为克里斯蒂安·拉柯夫斯基的亲密朋友,拉柯夫斯基后来是苏联的主要政治家,也是托洛茨基在布尔什维克党中的盟友[34]。

第一次世界大战(1914–1917) 编辑

1914年8月3日,第一次世界大战爆发后,奥匈帝国与俄罗斯帝国交战,托洛茨基被迫逃离维也纳前往中立国瑞士,以避免作为俄罗斯移民被捕。

第一次世界大战的爆发,使俄国社会民主党和其他欧洲社会民主党在战争、革命、反战和国际主义问题上突然发生了调整,将该党重新划分为失败主义者和护国主义者。在俄国社会民主党内部,列宁、托洛茨基和马尔托夫主张各种国际主义的反战立场,认为革命的阶级在反动的战争中只能希望自己的政府失败,而他们在帝国主义战争中反对所有帝国主义者。这些反战的马克思主义者被称为国际主义者或 "失败主义者"。那些在战争中支持一方国家反对另一方的人被称为 "护国主义者"。普列汉诺夫和其他护国主义社会民主党人在一定程度上支持俄国政府,并希望他们赢得战争;而托洛茨基的前同事帕尔乌斯现在也是一名护国主义者,他强烈反对俄国,并且希望德国能赢得战争。在瑞士,托洛茨基曾在瑞士社会民主党内短暂工作,促使该党通过了一项国际主义决议。托洛茨基在苏黎世停留的时间里写了一本反对战争的书——《战争与国际》[35],反对欧洲的社会民主党派,主要是德国社会民主党采取的亲战立场。

托洛茨基于1914年11月19日移居法国,《基辅思想报》任命他为驻巴黎的记者,之后担任《基辅思想报》的战地记者。1915年1月,托洛茨基在巴黎开始编辑国际主义社会主义报纸《呼声报》。

1915年2月14日,托洛茨基的《我们的言论报》已取代《呼声报》。他采用了“没有赔偿或吞并的和平,没有征服者与被征服者的和平”的口号。列宁主张俄罗斯在战争中失败,并要求与第二国际彻底决裂[36]。

托洛茨基于1915年9月出席了齐美尔瓦尔德反战的社会主义者会议,主张在那些像马尔托夫一样不惜一切代价留在第二国际内部的人,和列宁那样与第二国际决裂并组成第三国际的人之间采取中间立场。会议通过了托洛茨基提出的中间路线。起初列宁是反对的,但最后还是投票支持了托洛茨基的决议,以避免反战社会主义者之间的分裂。 托洛茨基起草了《齐美尔瓦尔德宣言》,最后选出一个国际委员会[37]。

1916年9月,托洛茨基的《我们的言论报》被法国当局查封,托洛茨基因反战活动被从法国驱逐到西班牙。西班牙当局不想挽留他,以各种理由将托洛茨基逮捕。之后西班牙社会主义工人党和共和党的报纸开始纷纷要求释放托洛茨基。西班牙当局于1916年12月25日将托洛茨基驱逐到美国。1917年1月13日,托洛茨基抵达美国纽约市,在到达之际,俄国社会民主工党的侨民热情欢迎托洛茨基,响起了不断的问候声和欢呼声。之后托洛茨基在布朗克斯第164大街住了近三个月。在纽约,托洛茨基为当地的俄语社会主义报纸《新世界报》和美籍犹太人的《前进》撰写文章,并进行翻译。他还向俄罗斯移民发表了演讲。

二月革命 编辑

1917年二月革命推翻沙皇尼古拉二世时,托洛茨基正住在纽约市。当消息传来后,托洛茨基更是活跃,急忙办理回国手续。3月27日,托洛茨基和他的家人以及一小批其他流亡者乘挪威轮船“克里斯蒂安尼亚峡湾号”从纽约起航,4月3日,当挪威客轮在新斯科舍省的哈利法克斯抛锚时,英国海上警察强迫他和家人一起下船,以“德国间谍”的理由把他送往阿默斯特的德国战俘集中营,同时对他的妻子和孩子进行严密监视。关于一封谈到托洛茨基在加拿大被捕原因的英国电报,列宁的《真理报》写道:

托洛茨基——一九〇五年彼得格勒工人代表苏维埃的前主席,献身革命事业几十年的革命家——同德国政府所津贴的一项计划有联系,这怎么能使人相信呢,哪怕是一分钟?这分明是对一个革命家惊人和无耻地诽谤。[38]

托洛茨基被囚禁在集中营的期间里,托洛茨基对囚犯们讲话,向他们解释齐美尔瓦尔德运动的思想,告诉他们说卡尔· 李卜克内西在德国一直进行着反对德国皇帝及大战的斗争。因此与囚犯中的工人和水手建立了越来越深厚的友谊,他将自己在集中营的一个月描述为“一次不断的群众集会”[39]。托洛茨基的言论和煽动激起了德国军官囚犯的愤怒,他们向英国营地指挥官莫里斯上校抱怨托洛茨基的“反爱国”态度。莫里斯随后禁止托洛茨基发表任何公开演讲,导致530名囚犯抗议并签署了反对莫里斯命令的请愿书。

托洛茨基被扣留了一个月后,俄国临时政府外交部长米留可夫迫于工农苏维埃和布尔什维克的压力,在最初的犹豫之后,要求英国政府释放托洛茨基。4月29日,托洛茨基离开阿默斯特集中营,德国水兵在他们的管弦乐队演奏的《国际歌》乐曲伴随下 欢呼着一直把他送到集中营大门口。

托洛茨基于1917年5月17日抵达俄罗斯,在芬兰车站受到了隆重的欢迎。回国后,托洛茨基基本上同意布尔什维克的立场,完全赞同列宁的《四月提纲》和布尔什维克的政策,但没有立即加入他们。俄国社会民主党至少分裂成六个团体,布尔什维克正在等待下一届党代会决定与哪些派别合并。托洛茨基暂时加入了彼得格勒地区的区联派,并成为其领导人之一。在6月举行的第一次全俄苏维埃代表大会上,托洛茨基被选为来自区联派的第一届全俄中央执行委员会成员[40]。

7月初,布尔什维克举行党的第六届全国代表会议。托洛茨基说服了多数区联派成员加入布尔什维克党。不过七月事件的爆发打乱了这一进程。

七月危机结束后,托洛茨基于1917年8月7日被捕。二度被关进了十字架监狱[41]。法庭给了他和列宁、季诺维也夫同样的罪名——曾加入“德国间谍组织”,是“德国的奸细”。托洛茨基入狱期间的8月份,区联派全员并入俄国社会民主工党(布尔什维克),托洛茨基以第三高票当选布尔什维克党中央委员,得票数仅次于列宁和季诺维也夫(少列宁两票)、之后又当选布尔什维克党第一届政治局委员。

40天后,在科尔尼洛夫的反革命叛乱失败后,9月4日,托洛茨基被释放。布尔什维克击败科尔尼洛夫,此举使其在彼得格勒苏维埃获得多数席位;之后托洛茨基于1917年10月8日(旧历9月25日)当选为彼得格勒苏维埃主席,该职位是十月革命的最高领导人,托洛茨基也成为布尔什维克主要领导人之一。

在布尔什维克中央委员会讨论发动武装起义时,托洛茨基站在少数派一方支持列宁发动革命,反对格里戈里·季诺维也夫和列夫·加米涅夫反对起义的一方;托洛茨基此举表现了对列宁主张的积极拥护。9月底列宁和托洛茨基反对布尔什维克在预备议会中充当正式的反对派,因为列托认为此举已毫无作用。列宁在一封致中央委员会的信中写道:

托洛茨基是主张抵制的。好极了,托洛茨基同志!在参加民主议会的布尔什维克党团中,抵制的主张失败了……不应当容忍参加的主张。

在彼得格勒即将遭到德国进攻的时刻,托洛茨基阻止了亲布尔什维克的军团调离首都,10月9日在苏维埃执委会会议上成立了军事革命委员会。10月10日,举行了有列宁出席的那次历史性会议,会上,经过激烈的辩论之后,党的领袖们以10票赞成2票反对通过了起义决议。

10月18日,苏维埃向托洛茨基提出两个问题,一个是广泛流传的关于起义的传闻,另一个是关于托洛茨基命令军火库发放枪支给赤卫队的事。托洛茨基说:“我代表苏维埃宣布:我们没有任何武装行动的计划。”,但他没有义务公开承认像布尔什维党中央这样秘密机关所作的机密决定;苏维埃作为工人民主政治机关的决议是公开的,而党中央有权保留机密决定;但托洛茨基不止于此,他补充说道:“如果事变的进程迫使苏维埃决定武装行动,那时工人和士兵一定会像一个人似的站出来响应苏维埃的号召。”。这样的答复——既保守了即将起义的军事秘密,又鼓舞了革命者的战斗意志,同时严格遵循现代民主与公开原则。

十月革命 编辑

11月5日(俄历10月23日),军事革命委员会已拟定了详细的作战计划。这个计划既简明又谨慎。计划规定,用精选的部队迅速占领首都的所有战略要地,确保起义总部与卫戍部队之间的联络工作正常运转。精选的队伍都处于随时待命状态。

11月6日到11月7日(俄历10月24到25日)间的夜里,赤卫队和正规团队以闪电般的速度几乎一声不响地占领了塔夫利达宫、邮局及火车站、国家银行、电话局、发电厂及其他战略地点。推翻克伦斯基政府只用了几个小时。

对于十月革命这场20世纪最重大的社会革命,托洛茨基是做过重大贡献的,并赢得了不朽的历史地位。以下是对托洛茨基在1917年的作用的总结,是斯大林在1918年11月6日的《真理报》上写的[42]。虽然这段话在斯大林的《十月革命》(1934年)一书中被引用过,但在《斯大林全集》(1949年)中被删除[43]。

起义的一切实际组织工作是在彼得格勒苏维埃主席托洛茨基同志直接指挥之下完成的。我们可以确切地说,卫戍部队之迅速站在苏维埃方面来,革命军事委员会的工作之所以搞得这样好,党认为这首先要归功于托洛茨基同志。

十月革命成功后,托洛茨基率领部队击退了克拉斯诺夫将军领导的哥萨克军团,和位于加契纳仍忠于被推翻的临时政府的部队。托洛茨基与列宁结盟,挫败了布尔什维克中央委员会温和派成员(季诺维也夫、加米涅夫、李可夫等)与孟什维克和社会革命党分享权力的企图。到1917年底,托洛茨基毫无疑问地成为布尔什维克党内仅次于列宁的第二号人物;后一段时期里,托洛茨基与列宁的画像时常并列在一起;直到列宁病逝之前。托洛茨基让季诺维也夫黯然失色,季诺维也夫在过去十年中一直是列宁的最高副手,但他的光芒似乎正在消退。这也导致了两人之间持续的竞争和敌意,这种竞争和敌意一直持续到1926年。

1917年11月23日,十月革命胜利后,托洛茨基担任外交人民委员,并公布了先前由三国协约签署的秘密条约,其中详细描述了战后重新分配殖民地和重新划定国家边界的计划,包括肢解奥匈帝国。托洛茨基揭露了沙皇政权与英国、法国之间的秘密条约安排,给他们造成了极大的尴尬。

领导苏俄(1917–1922) 编辑

布列斯特谈判 编辑

1917年11月,苏俄与德国政府和同盟国的代表进行和谈,第一次谈判中断后,12月,托洛茨基前往布列斯特-里托夫斯克。谈判于12月9日开始,实际谈判在12月27日托洛茨基到达后才开始[44]。与此同时,在托洛茨基协助下,苏俄加紧反对德国帝国主义的宣传,并往德国战壕散发革命报刊。起初德国答应“不割地、不赔款”的和约;后反悔,要求占领从俄国手中夺走的领土。1918年1月5日,托洛茨基要求休会,在托洛茨基的谈判技巧下,已经赢得了不少时间[45]。与此同时,布尔什维克与左翼社会革命党结盟,决定解散右翼社会革命党占多数的立宪会议[46][47][48]。

1918年1月8日,中央委员会进行辩论。托洛茨基主张不战不和。列宁力主接受德国的条件。布哈林为首的“左翼共产主义者”则主张要求用“革命战争”去反对中央同盟[49]。表决结果是布哈林的主张获得32票,托洛茨基获得16票,而列宁只获得15票。1月11日,第二次会议上,托洛茨基一方面承认这是一种“耻辱”的和平,另一方面相信和平会加速西方革命的发展。列宁对此还是愿意让托洛茨基拖延时间,中央委员会也表示同意。托洛茨基临行前与列宁私下商定,答应如果德国恢复战争行动就同意签署和约;但列托私下商定的策略也比较模棱两可。1月中旬,托洛茨基返回布列斯特。此时,德国和奥匈帝国的罢工与要求和平的示威已被镇压或已停止,因而同盟国也更有自信。谈判过程中,由于德国同拉达单独签订和约,以及党内矛盾等问题,所以发表了拒签声明。2月17日,德国开始进攻,但没有遇到抵抗。2月18日,中央委员会会议时,托洛茨基在经过三次试探性提议后,托洛茨基赞成了列宁的提议。新的多数一方要求托洛茨基和列宁起草致敌方各国政府的电文。当天深夜,布尔什维克和左翼社会革命党在中央委员会开会;主战派在会上再一次占了上风[50]。但在政府里,布尔什维克在票数上占优;第二天,2月19日,政府正式求和。3月3日,正式签署条约,并于3月15日批准。同时,托洛茨基也辞去了外交人民委员的职务[48]。

红军总司令(1918) 编辑

和谈之后,在列宁襄助下,托洛茨基于1918年3月14日就任苏俄军事和海军事务人民委员和最高军事委员会主席。军事形势很快考验了托洛茨基的管理和组织建设能力。1918年5月至6月,捷克军团在从欧洲俄罗斯前往符拉迪沃斯托克的途中反抗苏维埃政权。这使得布尔什维克失去了俄国的大部分领土,俄罗斯反共势力(即白军)组织日益严密的抵抗,以及托洛茨基所依赖的军事专家的叛逃。托洛茨基和苏维埃政府以全面动员作为回应,将红军的规模从1918年5月的不到30万增加到10月的100万,并在军队中引入政治委员制度[51]。政委的任务是确保军事专家(大多是前帝国军队的军官)的忠诚,并共同签署他们的军事命令。托洛茨基认为红军的组织是建立在十月革命思想基础上的,正如他后来在自传中所写的那样[52]:

没有惩罚就无法建立军队。在指挥者的武库里没有死刑,就不能引导广大群众赴汤蹈火。迄今为止,只要那些对自己的技术引以为豪的、凶恶的被称为没有尾巴的猴子们,也就是所谓的人们,要建立军队进行战争,指挥者就必定把士兵们置于背水一战的境地:前进还有一线生存的希望,而后退就必死无疑。但是仅凭恐怖手段并不能维系军队。沙皇军队的崩溃并不是因为缺乏惩罚的手段。克伦斯基企图靠恢复死刑来挽救这支军队,结果却适得其反。布尔什维克在大战的废墟上创建了全新的军队。对任何一个稍微有一些历史常识的人来说,这些事实就无需再做解释了。十月革命的思想,是铸就这支新型军队的最结实的水泥,专列向前线输送的就是这种水泥。

托洛茨基所执行的军队集中化和严格规范纪律、征兵和依靠前帝国军事专家的政策遭到了布尔什维克里左翼共产主义者的反对,他们认为红军应该只由忠诚的革命者组成,由士兵选举指挥官,反对军队的集中领导,并认为前帝国军官是潜在的叛徒,应该被排除在新军队之外。反对者最终组成了军事反对派,该派别在1918末-1919年活跃于布尔什维克内部[53][51]。

指挥红军(1918–1922) 编辑

1918年7月4日,托洛茨基要求大会批准颁发的紧急命令,这项命令旨在对俄国的游击分队颁布严格纪律。7月6日,因左翼社会革命党对于与德媾和一事不满,挑起了反布尔什维克的暴乱。7月9日,托洛茨基作关于镇压暴乱的报告。与此同时,托洛茨基正在把赤卫队和游击队训练成一支集中化的红军,他利用这场暴乱作为示范教学的实例,证明他的军事政策的正确性。暴动之后,在托洛茨基为其辩解之下,左翼社会革命党暴动的领袖在几个月后得到赦免,被处死的只有几个滥用契卡内部信任的人。托洛茨基继续解散赤卫队和游击队的行为也导致了与游击队,特别是与马赫诺领导的无政府主义游击队的冲突[51]。

捷克军团和白军的挺进,以及8月6日喀山的沦陷,使得托洛茨基发出第一道征召军官及军士义务服役的命令,并对军中玩忽职守或追求特权的共产党员采取严厉措施。喀山沦陷后两天,托洛茨基乘专列亲赴前线,在此后的两年半中,列车就是他的住所和移动总指挥部。托洛茨基在斯维亚日斯克指挥战斗的时间里,也加深了与瓦采季斯、图哈切夫斯基等人的友谊[51]。9月12日,红军收复了辛比尔斯克业。10月初,整个伏尔加河流域已重新在苏维埃统治之下了。红军的胜利恰好和严重的政治危机同时发生。1918年8月30日,社会革命党人范妮·卡普兰对列宁行刺;另一名社革党人则暗杀了彼得格勒契卡领导人——乌里茨基。作为回应,布尔什维克指示捷尔任斯基发动红色恐怖[54][55]。关于红色恐怖,托洛茨基在《恐怖主义与共产主义》中写道[56]:

当前时代的资产阶级是一个日趋没落的阶级 [...] 它在挣扎,赖着不走。这样一来,它有可能将整个社会拖入深渊。它必须被粉身碎骨。红色恐怖就是用来对付这个注定要毁灭又极不情愿消亡的阶级的工具。如果说白色恐怖只能迟延无产阶级历史发展的进程,那么红色恐怖则加速了资产阶级的灭亡。

在面对逃兵时,托洛茨基经常在政治上呼唤他们,用革命的思想激发他们[52]。

卡鲁加、沃洛涅日和梁赞等省的数以万计的青年农民没能响应苏维埃政府的最初几次征兵号召。战争在远离这些省份的地方进行,宣传教育工作做得不够,人们并没有认真对待征兵号令。按照规定,不去应征者一律按临阵脱逃论处,这些州对逃避兵役的现象展开了严肃的斗争。梁赞兵役委员会抓了约1.5万名这样的“逃兵”。我路过梁赞的时候,决定去看看他们。人们劝我说:“只怕会出什么岔子。”但事情的结果却再好不过了。人们把逃兵们从木板房里叫出来说:“逃兵同志们,开会啦,托洛茨基同志看你们来啦!”他们激动得跑了出来,吵吵闹闹,还有点好奇,就像一群小学生一样。此前,我把他们想像得过坏了,而他们又把我想像得过于恐怖了。几分钟之内,一大群不扎腰带、没有组织纪律但也毫无敌意的弟兄们把我团团围住了。“逃兵同志们”都瞪大了眼睛看着我,有些人的眼珠似乎都要掉出来了。我跳上一张桌子,就在院子里对他们演讲了大约一个半小时。这是颇有成效的一堂课。我从他们的角度出发去鼓舞他们,最后号召他们举手表示对革命的忠诚。我眼看着他们被新思想所感染,被真正的热情所支配。他们簇拥着把我送回到汽车上,全神贯注地看着我,不过目光里已经没有了恐惧,而是充满了激情。他们扯着嗓子喊着,无论如何也不愿意离开我。事后,我不无骄傲地得知,教育他们最有效的方法就是提醒他们:“你在托洛茨基面前是怎么保证的?”由梁赞逃兵组成的团队在各条前线上都表现得非常出色。

伏尔加河上的胜利强有力地促进了红军的成长。军事人民委员部进行的初步组织工作已开始见效:指挥参谋部已建立起来,征兵站已发挥作用,军队的基本构架业已成型。1918年9月底,托洛茨基回到莫斯科,把最高军事委员会改组为共和国革命军事委员会。托洛茨基出任共和国革命军事委员会主席,托洛茨基则任命斯克良斯基为副主席。10月初,托洛茨基开始整顿南方战线,任命旧军队的一位将军瑟京为南方战线司令,以此取代斯大林在南方战线的领导;并且要求伏罗希洛夫服从命令,使之接受集中领导。但伏罗希洛夫不愿听从托洛茨基命令,尔后托洛茨基反映给列宁,使伏罗希洛夫被调往乌克兰。这也使托洛茨基得罪了斯大林领导的察里津集团[51]。1918年11月,中央同盟在一战中失败,这使得苏俄废除了布列斯特和约。

1919年,布尔什维克八大前夕,列宁与托洛茨基在军官问题上达成一致。在面临人力短缺和14支外国干涉军的情况下,托洛茨基坚持使用前沙皇军官作为红军的军事专家,并与布尔什维克政治委员结合起来,以确保红军的革命性质[51]。列宁对此评论道[57]:

不久以前,托洛茨基同志告诉我,我们的军事部门有好几万军官。这时我得到了一个具体的启示:利用我们的敌人的秘诀就是:迫使共产主义的敌人来建设共产主义,用资本家拣来打我们的砖头建设共产主义!我们没有别的砖头!我们就是要用这些砖头,要迫使资产阶级专家在无产阶级的领导下来建设我们的大厦。困难就在这里,胜利的保证也在这里!

1919年3月,布尔什维克第八次党代会召开。在列宁的支持下,托洛茨基轻松击败了军事反对派,并当选为大会后仅有的五名第一届政治局正式成员之一[51]。托洛茨基后来写道[58]:

如果说军事工作给我制造了不少敌人的话,这也没什么可奇怪的。我没有时间瞻前顾后,而是用胳膊肘直接推开那些妨碍军事工作的人,或者在匆忙中碰到了那些游手好闲的人的痛处而得罪了他们,又没来得及道歉。有些人对此怀恨在心。心怀不满和受委屈的人找到了去斯大林那边的门路,还有一部分攀上了季诺维也夫。要知道,这两个人也自以为受了委屈。

1919年4月,总司令瓦采季斯与东线司令加米涅夫之间发生了争论。加米涅夫想乘胜挺进西伯利亚,追击高尔察克;瓦采季斯则认为高尔察克在西伯利亚有强大的后备,而且认为纵深追击危险太大。托洛茨基选择支持瓦采季斯。之后托洛茨基的计划遭到了拒绝,紧接着加米涅夫越过乌拉尔摧毁了高尔察克。托洛茨基的对手取得了明显的优势[51]。

1919年7月3日至4日的中央委员会会议上,经过激烈的交流,大多数人支持加米涅夫和斯米尔加对抗瓦采季斯和托洛茨基。斯大林利用这个机会向列宁施压,成功将瓦采季斯免职,让加米涅夫担任总司令。并使托洛茨基的盟友斯米尔诺夫、罗森哥尔兹、拉斯科尔尼科夫被免职,他们的职位由斯米尔加和古谢夫接替。之后,托洛茨基被临时派往南方战线。在他到达科兹洛夫时,得知瓦采季斯被控犯有叛国罪,已被关押起来。然而几天后瓦采季斯就获释了,并且被恢复了名誉[51]。

1919年10月初,苏维埃政权陷入了内战里最严重的危机,南方的邓尼金部队逼近土拉和莫斯科,尤登尼奇的部队从爱沙尼亚迅速向彼得格勒推进[59]。列宁认为,由于保卫莫斯科更重要,彼得格勒将不得不被放弃。托洛茨基则认为彼得格勒需要被保卫,因为彼得格勒的沦陷将对国内其余地方产生灾难性的影响。在一次罕见的逆转中,托洛茨基得到了斯大林和季诺维也夫的支持,并在中央委员会中战胜了列宁。尔后托格茨基自愿前往彼得格勒,斯大林则代替他去南方战线[51]。

在彼得格勒保卫战中,就连之前反对托洛茨基的拉舍维奇也表示[51]:

像新的援军到达一样……托洛茨基一到现场立刻出现了新气象:严格的纪律恢复了,军事机关和行政机关又能胜任工作了。

托洛茨基到达后一个星期,防御部队转入进攻。十月革命两周年时,也是他40岁生日,托洛茨基回到莫斯科向苏维埃执委会报告胜利。在苏维埃执委会庆祝十月革命两周年的纪念会上,人们称呼托洛茨基为胜利之父,授予他红旗勋章[51]。

1919年11月至12月,南方战线上的白军陆续溃败。1920年初,邓尼金和高尔察克相继被击败。苏维埃政府的重点转向了经济。托洛茨基为了使涣散了的工人阶级能重新集合起来并使之回到工业生产中,从而提出了劳动军事化。列宁支持托洛茨基的军事共产主义政策,但该政策遭到了大量反对。托洛茨基把正规军组建成了第一支劳动军,从事生产工作。不过,1920年2月托洛茨基在乌拉尔乡间视察之后便很快改变了自己的想法,开始提出新经济政策,放弃余粮征集制,从而部分的恢复粮食市场[60]。列宁仍然坚持战时共产主义,拒绝了他的提议。托洛茨基也因为波兰的即将进攻,就再不谈这个问题了[61]。

1920年3月底,布尔什维克举行第九次代表大会。托洛茨基出于新经济政策被否决,被迫重新主张劳动军事化。托洛茨基随后要求工会训练工人,要求它教导他们把生产利益置于他们自己的需求之上[61]。

1920年初,苏波之间的紧张局势最终导致了5月的苏波战争。在战争前期的和谈期间,托洛茨基认为红军已经精疲力尽,苏俄政府应该尽快与波兰签订和平条约[62]。他不相信红军会在波兰本土得到多少支持。但托洛茨基也表示:“假如毕苏斯基把战争强加给我们,我们就坚决把战争进行到底。”。苏波战争爆发后,托洛茨基负责运输工具人民委员会,托洛茨基系统而迅速地组织所有火车机车的修复工作,使铁路运输提前恢复。7月,在收复被波兰占领的基辅后,托洛茨基主张和谈,可遭到了政治局否决。布尔什维克中央发布进军命令,图哈切夫斯基率领的北线军队向华沙挺进;斯大林的南线军队却转向西南,攻打利沃夫。8月,西南军队耽搁的增援,使得在华沙城下遭到了巨大的失败。与此同时,托洛茨基参加了共产国际第二次代表大会,并代表共产国际起草宣言。10月12日,苏俄最终与波兰签署临时和约,托洛茨基坚持媾和。这一次,托洛茨基的提议占了上风。后于1921年3月18日签署《里加和约》[61]。

苏波战争结束不久,托洛茨基便提议依据他在运输工会的经验,改组各种工会。托洛茨基主张采取工会领袖任命制,并把国家的经济利益放在工人局部利益之上。但这次列宁直截了当地拒绝了托洛茨基的做法,中央委员会则号召抵制“军事化与官僚式的劳动方式”。1920年12月初,托洛茨基在中央运输委员会的闭幕会议上对工会主义者进行还击。指责他们“对社会主义经济的需要却知之甚少”。托洛茨基和布哈林主张剥夺工会的自主权,把工会并入国家机关。普尼柯夫和柯伦泰领导的工人反对派则主张反对政府和党对工会的指导。列宁、季诺维也夫、加米涅夫介于这两种观点之间。斯大林和季诺维也夫则利用列宁对托洛茨基的不满,来提高他们在布尔什维克领导层中的地位。包括列宁在内的许多布尔什维克担心党会分裂。列宁和托洛茨基的支持者在中央委员会几乎平分秋色,中央委员会的三位书记(克列斯廷斯基、叶夫根尼·普列奥布拉任斯基、列昂尼德·谢列布里亚科夫)都支持托洛茨斯基。1921年3月的第十次代表大会以压倒的多数通过列宁的决议案。托洛茨基的一些支持者(包括三位中央委员会书记)失去了领导职位[61]。

在会议期间,喀琅施塔得海军要塞爆发了暴动。政治局在开始时想要进行谈判,最后决定镇压叛乱[63]。1921年3月5日,托洛茨基到达彼得格勒,命令叛乱者无条件投降,但遭叛乱者无视。托洛茨基和图哈切夫斯基决定在芬兰湾解冻前夺取要塞。3月15日,列宁向第十次代表大会提出新经济政策。大会几乎未经辩论就通过了。至此,托洛茨基在一年前提出的政策终于得到实施。关于工会的辩论也因为战时共产主义的终结而结束。大会还通过了一项关于“党内团结”的秘密决议,该决议禁止党内派系,但在大会前的讨论中除外。该决议后来被公布,并被斯大林用来对付托洛茨基和其他反对者[61]。

1921年3月17日,喀琅施塔得暴乱被镇压。4月3日,托洛茨基检阅胜利的部队[61]。1922年3月到4月,托洛茨基在第十一次代表大会上为布尔什维克农业和对私有财产让步的政策辩护,并尽可能的团结全党[64]。

列宁托洛茨基联盟(1922–1924) 编辑

1922年4月,列宁建议任命托洛茨基为人民委员会副主席。但托洛茨基认为这是职能重叠、分工不明确,所以给予了拒绝[64]。这一年里,列宁一直在说服托洛茨基担任这个职位。列宁的提议被许多学者解读为他指定托洛茨基作为政府首脑继任者的证据[65][66]。在此期间,托洛茨基也要求加强国家计划委员会的权力,制订出工业上的“全面计划”。但托洛茨基的全面计划只包括国有工业,而不包括私有成分。不过托洛茨基的意见未能获得支持[67]。

格鲁吉亚事件 编辑

1922年夏,托洛茨基在格鲁吉亚问题上与斯大林发生冲突。托洛茨基早在1921年就抗议过对格鲁吉亚的兼并。托洛茨基支持姆季瓦尼和马哈拉泽,并对斯大林的指控提出质疑。10月,在外贸垄断权问题上,列宁主张维系垄断权,而斯大林主张放宽。这也导致了列宁与斯大林发生冲突,一系列与斯大林的冲突也加重了列宁的病情。在得知托洛茨基与他观点一致时,病情有所缓和。尔后,托洛茨基与列宁结盟,共同对抗斯大林为首的放宽贸易垄断的一派[68]。12月下半月,当中央委员会重新审定这个问题时,托洛茨基轻易说服全会推翻了这些决议。列宁非常高兴。列宁给托洛茨基写了一张便笺[67]:

看来我们仅仅调动了一下兵力,就一枪不发拿下了阵地……我建议不要停顿,要继续进攻……。

这次事件让列宁与托洛茨基之间的关系更加密切了。列宁随后赞同托洛茨基所主张的加强国家计划委员会权力一事[67]。

在列宁与托洛茨基联合起来反对官僚主义之时,列宁重新审查了与格鲁吉亚布尔什维克这次冲突的前因后果,列宁发现斯大林加诸格鲁吉亚“分裂主义者”的指控都是虚假的,列宁非常生气。12月23日至25日,列宁口授了那封给他的追随者的信,即《列宁遗嘱》[67]。

对抗三驾马车 编辑

1923年1月,当列宁不能参加政治局工作时,为了防止托洛茨基掌握多数,形成了斯大林、季诺维也夫和加米涅夫这三驾马车。斯大林为首的三驾马车随即展开对托洛茨基的攻击。2月初,列宁严厉批评了斯大林领导时期的工农检查院,列宁最后决定,要对工农检查院本身进行一次大检查。好几个星期以来,托洛茨基要求公布列宁的批评,但政治局拒绝了。为了遏制官僚主义,托洛茨基提出了对中央委员会及其所属机构进行大改组的计划。托洛茨基强调指出,中央委员会已失去了同下层群众的联系而成了傲慢的官僚机构。而三驾马车则进行了一场流言攻势,污蔑托洛茨基不论在什么问题上都是反对列宁的。 1923年3月5日,列宁请求托洛茨基在即将举行的中央委员会上为格鲁吉亚布尔什维克辩护,列宁还附了一份对斯大林民族政策的评论的副本。用列宁自己的话说,他已准备好在党代表大会上向斯大林投一颗“炸弹”。同时,托洛茨基从加米涅夫处得知,列宁已经写信给斯大林,威胁要与他“断绝一切私人关系”。列宁的妻子克鲁普茨卡娅告诉加米涅夫说,列宁已经决定“要从政治上搞垮斯大林”[69]。

然而,托洛茨基在第十二次代表大会上,选择宽恕三驾马车[70]。托洛茨基发表了关于党内民主的演讲,同时避免了与三驾马车的直接对抗。这使得三驾马车得到喘息。若干年以后,托洛茨基感慨地说道,在第十二次代表大会上,如果他借助列宁的权威把话说出来,他很有可能在当时击败斯大林[69]。在会上,托洛茨基提出缩小剪刀差,实行计划经济的纲领。托洛茨基并没有主张废除新经济政策,托洛茨基认为社会主义计划经济应当在这种混合经济的范围里发展壮大,直到社会主义成分通过它不断增长的优越性而逐渐吸收、改造或消灭私有成分,乃至冲破新经济政策的框架[71]。

扩大的中央委员会,许多成员在最初并无表态(如李可夫、托姆斯基、布哈林),但在托洛茨基被持续孤立之下,最终向三驾马车靠拢[71]。

从1923年中期开始,苏联经济遇到了重大困难,导致全国范围内的多次罢工。布尔什维克内部的两个秘密组织“工人真理派”和“工人集团”被秘密警察发现并镇压[71]。1923年10月8日,托洛茨基致信中央委员会和中央监察委员会,将这些困难归咎于缺乏党内民主。

1923年10月,当托洛茨基要求自己被派往国外协助德国共产党进行革命准备工作时,被政治局所拒绝,这也加深了和三驾马车的对立。在10月15日,46位资深党员联名发出庄严声明,这象征着左翼反对派的形成。11月7日,当季诺维也夫迫于压力,答应恢复党内民主后,46人很快就获得了大量支持。这也引发了三驾马车的恐慌,便解除了安东诺夫·奥弗申柯的红军政治部主任职务。因为奥弗申柯说道:“军队各支部“像一个人一样地”做托洛茨基的后盾。”。但托洛茨基却因病,未能参加公开争论。12月,三驾马车为了缓和局势,宣称要公布一项新方针以保证党员享有充分的发表意见的自由和批评自由。托洛茨基给《真理报》写了若干短文,这些短文后来都收进他的小册子《新方针》(又称《新路向》)中[71][72]。

1923年12月21日,布尔什维克第十三次代表会议前夕,托洛茨基的健康恶化了。托洛茨基无奈前往黑海接受“气候治疗”。1924年1月16日,第十三次代表会议开幕了,三驾马车借此时机给托洛茨基和46人贴上了“偏离列宁主义的小资产阶级派性”的标签。在托洛茨基缺席的情况下,皮达可夫、普列奥布拉任斯基、弗拉基米尔·斯米尔诺夫和拉狄克为反对派辩护。由于投票完全被书记处操纵,因此只有3票反对谴责托洛茨基的动议[73]。

列宁去世 编辑

1924年1月21日,托洛茨基的列车暂停在梯弗里斯时,收到了列宁去世的消息。托洛茨基计划立即返回莫斯科参加列宁葬礼,不过斯大林欺骗托洛茨基葬礼是次日举行的,而事实是列宁葬礼是在数天之后的1月27日才举行的[73]。

左翼反对派(1924–1928) 编辑

1924年3月,三驾马车通过替换革命军事委员会的副主席埃弗莱姆·斯克良斯基,破坏了托洛茨基对军队的控制。5月,在第十三次代表大会上,季诺维也夫和加米涅夫帮助斯大林化解了《列宁遗嘱》一事。《遗嘱》也被三驾马车隐藏了起来。三驾马车对托洛茨基的批判也蔓延到欧洲的共产党。但令人意外的是,法国共产党和波兰共产党抗议了对托洛茨基的诽谤。6月,在共产国际第五次代表大会上,季诺维也夫展开了对托洛茨基的攻势,并拉拢他国的代表团支持三驾马车。托洛茨基没有再当选为执行委员会的正式委员;斯大林取代了他的位置[73]。

1924年10月,托洛茨基出版了《十月的教训》[74],其中对1917年革命事件进行了详细的总结。在书中,托洛茨基描述了季诺维也夫和加米涅夫为首的温和派反对布尔什维克在1917年夺取政权的行为,而这段经历是这两人不愿提及的。这引发了新一轮的党内斗争,即后来的文字辩论[73]。三驾马车以大规模的反扑来作为回应,他们对托洛茨基的批评集中在三个方面[73]:

- 托洛茨基在1917年之前与列宁和布尔什维克们的分歧和冲突。

- 指责托洛茨基曲解了1917年的事件,以强调自己的作用,并淡化其他布尔什维克所扮演的角色。

- 指责托洛茨基在俄国内战期间对下属的严厉态度和其他所谓的错误。

1925年1月初,托洛茨基再次患病,无法做出回应,而他的对手动员了所有资源来攻击他。三驾马车成功地损害了托洛茨基的军事声誉,以至于托洛茨基被迫于1925年1月25日辞去苏俄军事和海军事务人民委员,以及革命军事委员会主席。季诺维也夫和加米涅夫要求将托洛茨基开除出政治局和中央委员会。斯大林拒不答应,并起到了缓和的作用[73]。托洛茨基虽然保住了他的政治局席位,但实际上被判缓刑了。

对于托洛茨基来说,1925年是艰难的一年。经历了激烈的文字辩论并失去了红军的职位后,他在整个冬季和春季实际上失业了。到了1925年5月,他被分配了三个职务:租让委员会主席、电业技术管理局主席和工业科技管理局主席[75]。托洛茨基在《我的生活》一书中写道,“我就像是摆脱了政治,利用对自然科学和技术问题的研究来休息”,并“勤勤恳恳地努力在新的基础上发挥作用”[76]。此外,托洛茨基还在他于1925年出版的书籍《列宁》中向列宁致敬[77][78]。托洛茨基在最高国民经济委员会工作的期间进行了对国内外工业生产成本和效率的调查研究,以说明俄国工业的落后状况。他强调了追赶西方先进国家的必要性,并提出工业化的号召[75]。

1925年夏,由于粮食危机,引发了季诺维也夫与布哈林为首的右翼反对派的冲突,季诺维也夫和加米涅夫反对布哈林的市场社会主义政策,而斯大林则与布哈林结盟。三驾马车终于解体了,这场斗争在1925年10月的中央委员会全体会议公开化,并在1925年12月的第十四次代表大会上达到顶峰。以列宁格勒党组织为中心的季诺维也夫和加米涅夫派又被称为新反对派。托洛茨基无视了这场斗争,也没有在代表大会上发言[79]。

联合反对派 编辑

1926年1月,季诺维也夫的新反对派被斯大林布哈林联盟击败,列宁格勒也被斯大林所控制。1926年4月到5月,季诺维也夫、加米涅夫及其“新反对派”的支持者向托洛茨基的支持者靠拢,两个团体很快就结成了联盟,其中还吸纳了布尔什维克内一些较小的反对派团体。这个新联盟被称为“联合反对派”(又被称为“托季联盟”)[80]。

1926年7月的一次中央全会上。托洛茨基宣读了联合反对派的政治声明,宣布他们的共同目标是把党从其“机关”的暴君手中解放出来并争取恢复党内民主;并且坚决反对一国社会主义理论。对此,斯大林先对薄弱的季诺维也夫派发起制裁,以违反派系禁令为由取消了季诺维也夫的政治局委员的职务。并且在10月初时候,斯大林提出了开除威胁,联合反对派不得不同意战术撤退。斯大林派对付反对派的手段也变得越来越极端。10月末,中央委员会召开会议时托洛茨基因为受到干扰和嘘声而几乎无法讲话,并在会议结束后失去了政治局委员的职务;而季诺维也夫也被剥夺了共产国际主席的职务[81]。整个1926年和1927年,反对派仍然团结一致反对斯大林,特别是在中国革命问题上;联合反对派对斯大林和布哈林“出卖中国革命”的行为做出了强力的抵制。斯大林主张维系中国共产党与国民党的联合,并反对中国共产党进行无产阶级革命,斯大林认为国民党是唯一一个能发挥反帝国主义作用的政党。托洛茨基则希望中国共产党完成一场正统的无产阶级革命,并拥有明确的阶级斗争性,且独立于国民党之外。1927年3月,陈独秀要求中国共产党退出国民党,而共产国际主席布哈林把他的要求斥为危险的“极左”异端。4月12日,蒋介石下令大屠杀,成千上万的共产党人和追随他们的工人倒在了血泊中[82][83][84]。

1927年5月,84名反对派杰出党员发布声明,表示反对斯大林和布哈林的国际政策。斯大林则把反对派成员调配到偏远省份、国家,以此来拆分他们[85]。在此之后,斯大林开始利用秘密警察渗透并抹黑反对派。普通的反对派受到越来越多的骚扰,有时被开除党籍,甚至被捕。 十月革命10周年纪念日的时候,联合反对派举行了一次向群众呼吁的运动,斯大林则派出警察残酷镇压了这场运动。托洛茨基得知此事后,随即搬出了克里姆林宫。11月14日,中央委员会和中央监察委员会召开非常会议,决定把托洛茨基和季诺维也夫开除出党。11月16日,所有反对派成员都被驱逐出克里姆林宫。11月16日夜,苏联外交官阿道夫·越飞自杀了,越飞留下遗书解释说这是他唯一可以采取的方式,以此抗议把托洛茨基和季诺维也夫开除出党。11月19日,托洛茨基在他的朋友越飞的葬礼上致悼词;这也将会是托洛茨基在苏联的最后一次演讲。12月,当第十五次代表大会宣布联合反对派的观点跟党员的身份不相容时,季诺维也夫、加米涅夫及其支持者选择了投降,并放弃了与左翼反对派的联盟。另一方面,托洛茨基和他大多数追随者拒绝投降,坚持斗争到底[86]。

流放阿拉木图 编辑

1928年1月,斯大林决定将托洛茨基流放到哈萨克斯坦阿拉木图。原本定于1月16日出发的当天,在车站左翼反对派举行了一次示威游行并准备与托洛茨基道别,斯大林当局被迫延迟出发的时间,并于17日把托洛茨基秘密押往火车站[86]。抵达阿拉木图之后,托洛茨基马上起草有关反对派原则的详尽声明,该声明将提交给定于夏季召开的共产国际第六次大会;同时,托洛茨基开始撰写自己的回忆录——《我的生活》[87]。2月,斯大林与布哈林的联盟破裂,随后斯大林开始反对富农和右翼反对派;并且利用偏左的政策来瓦解左翼反对派[87]。

流亡国外(1929–1940) 编辑

土耳其 编辑

1929年1月20日,随着右翼反对派相继被击败,斯大林决定将托洛茨基驱逐出国。2月,托洛茨基在妻子娜塔莉亚·谢多娃和长子列夫·谢多夫的陪同下到达土耳其。托洛茨基被驱逐出苏联后,苏联内部的左翼反对派开始动摇。1929年至1932年间,左翼反对派的大多数领导层和成员向斯大林投降,承认了自己的“错误”,并恢复了党籍[88];但在1936年至1938年的大清洗中,投降的反对派依然被斯大林处决杀害。

1929年2月至3月间,托洛茨基与妻子和长子住在伊斯坦布尔的苏联领事馆。1929年3月,托洛茨基及其家人搬家到王子群岛中的比于卡达岛。在比于卡达岛,托洛茨基一家住进了一座名为亚纳罗斯宅邸(Yanaros mansion)的房子[89]。在土耳其流亡期间,托洛茨基受到凯末尔的土耳其警察部队的监视。托洛茨基还面临着许多居住在土耳其的前白军军官以及白俄侨民的威胁,他们反对十月革命和布尔什维克,并在俄国内战中被托洛茨基所领导的红军击败。然而,托洛茨基的欧洲支持者自愿担任保镖,保证了他的安全[90]。在此期间,托洛茨基先向社会民主党执政的德国、英国提出入境要求,但均被拒绝入境。随后又向比利时、荷兰、法国、捷克斯洛伐克、奥地利、挪威、卢森堡等国提出入境要求,但均被拒绝[91]。托洛茨基称之为“欧洲是没有签证的大陆”。托洛茨基利用写稿得到的巨额稿酬,把岛上改造成国际左翼反对派的宣传部[88]。

1929年末,托洛茨基开始批判斯大林的第一个五年计划,托洛茨基指出斯大林从“乌龟爬行”一下子转到“纵马疾驰”;计划中规定的增长速度非常高,超过了实际资源负荷。这导致了工业与农业、重工业与轻工业、投资与个人消费之间的失衡。托洛茨基认为,集体化必须有先进的技术基础,但在苏联的情况下,这种基础还没有形成。他预测集体农庄在技术上无法综合配套,因此难以取得预期的经济效益,可能会导致农业生产的衰退和混乱[88]。

1930年9月德国国会选举后,纳粹党成为第二大党,托洛茨基随后呼吁应该让德国共产党与德国社会民主党组成统一战线,对抗纳粹党;而斯大林则把德国社会民主党视为“社会法西斯主义”,拒绝了德共与社民党的联合[92]。1931年,托洛茨基在《什么是法西斯主义》一书中指责斯大林派把美国民主党的富兰克林·罗斯福以及社会民主党人定义为“社会法西斯主义”;因为这样的定义会造成工人阶级意识形态的混乱。

1932年2月20日,托洛茨基和他的家人失去了苏联国籍,并被禁止返回苏联[93]。尔后,斯大林于1932年11月至1933年1月间将季诺维也夫、加米涅夫再次开除出党,并发配到西伯利亚。季诺维也夫对此说道[92]:

我这一生中所犯的一个比在十月革命的日子里反对列宁还要严重的错误,就是在1927年抛弃了托洛茨基而向斯大林投降。

1932年11月14日,托洛茨基准备前往丹麦参加社会主义会议。托洛茨基乘船驶离君士坦丁堡港后,托洛茨基停留于意大利王国的那不勒斯休整,并在墨索里尼警察的监视下游览了庞贝遗址[94][95]。尔后穿越法国全境,乘船抵达哥本哈根。丹麦之旅结束后托洛茨基回到了王子群岛。1933年1月30日,随着希特勒当上德国总理,托洛茨基宣布他不再忠于第三国际。托洛茨基说道[92]:

德国工人运动所遭受的不是暂时挫折或战术性失败,而是决定性的战略崩溃,它会使工人阶级在整整一个时代中软弱无力、丧失活动能力,无论是第二国际还是第三国际都拒绝承认这一点,而侈谈什么希特勒的胜利是“过眼烟云”,而现在,当时机已经错过之后,却又叫嚷什么统一战线。

法国 编辑

1933年7月,法国总理爱德华·达拉第接受了给托洛茨基提供庇护。但托洛茨基被禁止在巴黎生活,只能在法国中南部生活;托洛茨基很快就发现自己受到了法国警察的监视。1933年7月至1934年4月,托洛茨基夫妇居住在巴比松(又称巴尔比宗)。 1934年1月,斯塔维斯事件暴露了法国政府内部的腐败,托洛茨基建议他的拥护者们加入工人国际法国支部,托派成员可以在其中寻找有利于第四国际思想的拥护者。1934年4月16日,法国内政部长阿尔贝·萨罗签署法令,将托洛茨基驱逐出法国。然而,没有一个外国政府愿意接收托洛茨基入境,托洛茨基只好前往格勒诺布尔附近的多门居住。托洛茨基发现自己在多门与外界的接触比流亡土耳其期间还要糟糕[96]。1935年5月,在法国政府同意与苏联政府签订《苏法互助条约》后不久,托洛茨基被正式告知,他在法国不再受欢迎。在权衡利弊后,托洛茨基申请移居到工党执政中的挪威[97]。

挪威 编辑

1935年6月,在获得司法部长特吕格韦·赖伊的入境许可后,托洛茨基踏上了挪威的国土。意外的是,挪威工党热情接见了托洛茨基,工党党员康拉德·克努德森邀请托洛茨基夫妇住在他家里。托洛茨基于1935年6月至1936年9月在克努德森家住了一年多。托洛茨基在挪威过得相对安宁,他们的住所是开放的,村民们可以随时来访。在此期间,托洛茨基写完了《被背叛的革命》一书;托洛茨基在其中批评斯大林滥用了马克思的权威,将不平等辩解为社会主义的阶段特征,而实际上是对社会主义的背叛。 1936年8月5日,托洛茨基和克努德森去度假的时候,挪威法西斯主义政党——全国集会党成员趁机闯入克努德森家,计划盗取托洛茨基的作品和资料。克努德森的女儿及其邻居发现并阻止了他们的行动,但歹徒还是抓了几张打印的文稿[98]。就在托洛茨基度假的期间,第一次莫斯科审判正在进行,老布尔什维克季诺维也夫与加米涅夫以莫须有的罪名被判处死刑。8月29日,苏联大使要求将托洛茨基驱逐出境;工党政府害怕与苏联关系破裂,所以同意了这要求。工党政府利用全国集会党所拿的资料,说托洛茨基抨击外国的政府违反了进入挪威的条件。由于没有国家接受托洛茨基入境;9月2日,挪威政府将托洛茨基夫妇转移到一幢关押他们的房子。托洛茨基被迫每天在20名的严密监视下呆在室内22个小时,每天只允许两个小时在农场散步[99]。从1936年10月起,托洛茨基夫妇甚至被禁止在户外散步。身为工党左翼的克努德森批评工党右翼对托洛茨基采取的措施。1936年10月19日挪威举行了选举,克努德森以明显优势当选为议员;托洛茨基为自己朋友的胜选感到高兴[97]。托洛茨基在1936年12月18日偷偷寄出了一封信,题为《莫斯科的“忏悔”》,里面批判了斯大林官僚政府对老布尔什维克的强行逼供。1936年12月,托洛茨基受到迭戈·里维拉的邀请。12月19日,托洛茨基和其妻子在警卫的护送下乘“鲁特号”油轮驶出挪威,前往墨西哥。后来在墨西哥生活时,托洛茨基对他在赫鲁姆度过的108天的待遇进行了尖锐的批评,并指责挪威政府阻止他公开表达对莫斯科审判和其他政治作秀的强烈反对,托洛茨基说:

当我今天回顾这段被关押的日子时,我必须说,在我的整个生命过往中——我经历过许多事情——从来没有在任何地方,像挪威的所谓‘社会主义’政府那样,对我进行过如此过分的嫉恨迫害。 在四个月的时间里,这些满嘴民主的虚伪的部长们企图将我束缚住,以阻止我抗议史上最大的罪行。

墨西哥 编辑

托洛茨基所乘坐的鲁特号于1937年1月9日抵达墨西哥。托洛茨基抵达后,墨西哥总统拉萨罗·卡德纳斯表示了对托洛茨基的欢迎;墨西哥总统安排了他的总统专列将托洛茨基从坦皮科港带到墨西哥城[100]。墨西哥城站上,迭戈·里维拉和弗里达·卡罗等托派人士欢迎托洛茨基的到达[101]。

1937年1月至1939年3月的这期间,托洛茨基夫妇居住在迭戈·里维拉的“蓝屋”里。卡德纳斯总统也加强了科约阿坎区的安保。而在1937年2月,第二次莫斯科审判开始了,又一批老布尔什维克被处死;而斯大林也开始了针对托洛茨基儿子列夫·谢多夫刺杀计划。1937年5月,斯大林对红军的清洗也开始了,图哈切夫斯基等将领以“策划政变”的理由被处死。托洛茨基对于斯大林的种种清洗行为说道:

莫斯科审判则是在社会主义旗帜之下作恶的。我们决不能把这面旗帜让给伪造者的主人们!如果我们这一辈人力量太弱,不能在地球上建立起社会主义,那我们要把这面无污点的旗帜交给我们的儿童们。摆在前面的这个斗争是远超于个人与党派的重要性之上的。它是为全体人类前途的斗争。这斗争将是严厉的。这斗争将是长期的。谁要寻找身体的安适与精神的宁静,那就让他到一边去吧。在反动时期,依靠官僚比较依靠真理是便当得多的。但是那些把社会主义这个名词不看作空洞声音,而看作他们的道德生活的内容的人们──前进吧!威胁、迫害、虐待,都不能阻止我们!即令我们不能及身而见,但真理是要凯旋的!我们要传播走向真理的路。真理是要胜利的!在命运的一切严重打击之下,我将是快乐的,像在年青时候的最好日子里那样快乐,如果我能同你们一道有贡献于真理之胜利!因为,朋友们,最高的人类快乐不是对于现在的享受,而是对于将来的协力。

1938年2月16日,托洛茨基之子列夫·谢多夫死于一场手术中,而此前在莫斯科格别乌的总部里,人们常这样说:“小伙子干得不坏,要是没了他,老头子就难办了”。1938年3月,第三次莫斯科审判开始,布哈林、李可夫等右翼反对派成员皆被处死[101]。

第四国际 编辑

1938年9月3日第四国际成立[101];托洛茨基以先锋党理论为基础,在第四国际实行内部民主(民主集中制、充分讨论的自由、行动完全一致)。并且主张对苏联实行政治革命,重建社会主义民主。

第四国际今天已经理所当然地遭到斯大林主义者、社会民主党人、资产阶级自由主义者和法西斯分子的憎恨。在任何人民阵线中它都没有、也不可能有任何存身的地方。它毫不妥协地与所有为资产阶级所左右的政治集团战斗。它的任务——取消资本主义的统治。它的目标——社会主义。它的方法——无产阶级革命。

——列夫·托洛茨基,《过渡纲领》

托洛茨基还与美国社会主义工人党的詹姆斯·坎农、约瑟夫·汉森、法雷尔·道布斯等支持者密切合作[102]。坎农是美国共产主义运动的长期领导成员,自1928年首次阅读托洛茨基对官僚政府的批评以来,就一直支持托洛茨基反对斯大林主义的斗争。尽管托洛茨基对斯大林主义政权的批评被禁止和限制,但也传播到共产国际的其他成员;其中就包括中国共产党创始人陈独秀[103]。

1938年下半年,安德烈·布勒东和迭戈·里维拉受到托洛茨基鼓舞,合作撰写了《独立革命艺术宣言》,这促使了国际独立革命艺术联合会的创立。这个组织是短命的,于1939年下半年解散。1939年3月,迭戈·里维拉声明反对卡德纳斯总统和反对革命制度党,托洛茨基担心卷入墨西哥的政治,于是搬到了别处[101]。

戴斯委员会 编辑

1939年末,托洛茨基同意去美国到众议院一个所谓戴斯委员会作证。这是一个开展“非美活动调查”的组织。该委员会主席,参议员戴斯要求取缔美国共产党,理由是它是外国势力的代表。托洛茨基本想利用委员会作为一个讲坛,揭露格别乌针对他本人及其追随者的谋杀行动。但他在此之前明确表示,他将大声疾呼反对取缔美国共产党,并号召全世界的工人们起来把世界大战转变为世界革命。但此事未能实现,部分原因是托洛茨基的追随者们表示坚决反对。特别是戴斯委员会得知托洛茨基目的后,拒绝听取他的证词,美国政府也拒绝给托洛茨基入境签证。联共(布)得知此事后,立马给托洛茨基贴上了个“勾结戴斯与美国石油大王反对墨西哥人民”的标签[101]。

遇刺 编辑

1940年2月27日,托洛茨基写了自己的遗嘱,在其中他表达了对后人的想法和感受。托洛茨基说自己患有高血压。在坚决否认斯大林关于他背叛工人阶级的指控后,他感谢朋友们,尤其是他的妻子娜塔莉亚·谢多娃对他忠诚的支持[101]:

我热忱感谢在我一生中处于水深火热之际仍对我忠诚不二的朋友们。我无法一一例举他们,因为我叫不出所有人的名字。

不过,我认为,我有权将我的伴侣纳塔利娅·伊万诺夫娜·谢多娃作为例外。命运使我幸福,因为我既有幸成为一名为社会主义事业而斗争的战士,又有幸成为她的丈夫。在我们近40年的共同生活中,她的爱情从不枯竭,对我宽厚而又温柔。她经受了很大的痛苦,尤其在我们生活的最后时期。不过令我聊感欣慰的是,她也曾度过了幸福的日子。

自从我明白事理之后,在43年的生活中我始终是一名革命者,其中42年是为马克思主义而奋斗。如果我必须再从头做起,我当然要力求避免这样或那样的错误,但是我生活的大方向是不会改变的。我要作为一个无产阶级革命家、一个马克思主义者、一个辩证唯物主义者,因而也是一个不调和的无神论者而死去。对于人类共产主义前途的信念,我今天不是淡薄了,与青年时代相比,倒是更加坚定了。

纳塔利娅此刻正从院子里向窗户走近,她把窗户开得更大,要让空气往我房间里自由流通。我看见墙下有一条嫩绿的草地,墙的上空,蓝天朗朗,到处阳光灿然。生活真美好,让未来的一代清除掉生活中的罪恶、压迫和暴力,尽情享受生活的快乐吧。——列夫·托洛茨基,1940年2月27日

1940年5月24日,NKVD组织了一次对托洛茨基的恐怖袭击,NKVD特工用机枪向托洛茨基住所射了200多发子弹,偷袭者们向屋子里扔了几个燃烧弹,向天井里扔了一个重磅炸弹(没有爆炸),然后撤走了。托洛茨基14岁的外孙西瓦·沃尔科夫(1926年3月7日-2023年6月16日)脚部中弹。托洛茨基的保镖谢尔顿被劫走杀害。而托洛茨基夫妇则完好无损[101]。在谋杀未遂之后,托洛茨基于1940年6月8日写了一篇题为《斯大林谋害我的生命》的文章,托洛茨基在文章中表示,肯定会有下一次暗杀企图。

1940年8月20日,拉蒙·麦卡德拿出一篇文章请托洛茨基修改,下午刚过5点,正在托洛茨基阅读文章的时候,麦卡德他掏出藏在雨衣里的冰镐,往托洛茨基后脑勺狠狠砸去。托洛茨基随即大声尖叫,托洛茨基的护卫立马跑了过来与麦卡德进行激烈的搏斗,托洛茨基也被送往医院进行手术。托洛茨基凭意志坚持了一天,于1940年8月21日晚7时25分去世,终年60岁[101]。娜塔莉亚·谢多娃写道:

行凶者将得到报应。列夫·达维多维奇在他整个英勇、精彩的生活中,都相信人类在未来将会得到解放。在他生命的最后几年里,他的信仰并未动摇,相反的,它变得比以往任何时候都更加成熟、更加坚定。从一切压迫中解放出来的未来人类将战胜各种胁迫……。

8月22日,托洛茨基的遗体停放了5天供人们瞻仰,为此前来的人约有30万[101]。

路線之爭 编辑

托洛茨基 编辑

托洛茨基主張俄国内战胜利後,在保持经济建设的同时,必须支援国际社會主義革命,以确保无产阶级政权得以在国际存活。单一一国无产阶级建立政权对于向社会主义社会的过渡来说是不可能的,特别是在俄国这样的不发达国家,生产力的落后不能长期维持无产阶级专政这种制度,其他国家的革命运动,对于维持无产阶级政权本身,和带来实现社会主义社会的经济基础来说是必不可少的。通过先进资本主义国家的无产阶级革命胜利,从而帮助俄国,才能达到建立社会主义社会的物质条件,同时依靠工业专政、软性剪刀差让苏俄发展为真正的工业化国家。在中国革命问题上,托洛茨基认为中国共产党可以和国民党进行党外合作,但是决不能以牺牲独立性和纲领为代价;中国的民族资产阶级没有能力实现民主革命任务,未来的中国革命必须是社会主义革命。在二十年代后期,托洛茨基认为中国共产党应退出国民党,武装暴动建立苏维埃(不断革命、世界革命、加速工业化)。托洛茨基主义被部分人认为是对正统马克思主义的继承和捍卫。

斯大林 编辑

斯大林則是以先鞏固建設完成蘇聯這世界上第一個社会主义国家為優先路線,认为以苏联的国力,单独一个国家就可以建成社会主义社会(一国建成社会主义)。对于中国革命问题,斯大林提出了阶段革命口号,认为中国革命必须是多阶级联合的“国民革命”,在“国民革命”任务完成后才是社会主义革命。中国共产党不能放弃与国民党合作,中共的革命行动不能以触犯合作为代价,他声称合作的目的是团结“国民党左派”(指蒋介石、汪精卫等),反对“国民党右派”(指段祺瑞、张作霖、孙传芳等北洋军阀),用“无产阶级成分”占据国民党这个“多阶级混合物”。在国共合作破裂,托洛茨基被流放后,斯大林一改旧态度,宣布中国革命已达高潮时期,中国共产党必须进行武装暴动建立苏维埃;此时托洛茨基则称中国革命已进入低潮时期,应该采取民主的国民会议口号进行革命工作。

評價 编辑

列宁在《给代表大会的信》中评价托洛茨基[104]:

托洛茨基同志,正像他在交通人民委员部问题上反对中央的斗争所证明的那样,不仅具有杰出的才能。他个人大概是现在的中央委员会中最有才能的人,但是他又过分自信,过分热衷于事情的纯粹行政方面。

国际马克思主义趋势领袖艾伦·伍兹对托洛茨基的评价有以下几个方面[105]:

- 革命领袖:托洛茨基是一位杰出的革命家和领导者,对俄国革命和国际社会主义事业作出了巨大贡献。他在1905年和1917年的俄国革命中扮演了重要角色,并在十月革命后成为苏联的第一任外交委员,负责与外国进行谈判。

- 红军领袖:在俄国内战期间,托洛茨基组织了红军并亲自指挥作战,展现出出色的军事才能。他的军事战略和组织能力为苏俄的胜利做出了重要贡献。

- 政治理论家:托洛茨基是一位杰出的马克思主义理论家,他的著作广泛涵盖政治、经济、哲学、艺术和文学等领域。他对马克思主义的贡献在理论上具有深刻洞察力,并为后来的马克思主义者提供了重要的思想指引。

- 国际主义者:托洛茨基坚定地主张国际主义,并试图在一战期间通过《齐美尔瓦尔德宣言》来团结不同的左翼,并且始终捍卫列宁主义的国际主义和世界革命的传统。

- 反官僚主义的斗争:在列宁去世后,托洛茨基领导了反对苏联官僚主义堕落的斗争。他努力捍卫布尔什维主义的思想和十月革命的纯净传统,对斯大林及其集团的官僚主义和沙文主义提出了批评性的观点。

家庭 编辑

- 第一任妻子:亚历山大·索科洛夫斯卡娅(Aleksandra Sokolovskaya)

- 长女:吉娜(Zina)

- 次女:妮娜(Nina)

著作 编辑

著有《不断革命》《俄国革命史》《被背叛的革命》《过渡纲领:资本主义的垂死痛苦与第四国际的任务》《新路向》《总结与前瞻》《1905》《论列宁》《论西班牙革命》《文学与革命》《斯大林评传》《斯大林伪造历史》《他们的道德与我们的道德》《我的生活》《恐怖主义与共产主义》等書,其中以《俄国革命史》(全三卷)最为出名。

- 《托洛茨基全集》苏联国家出版社于20世纪20年代出版

- 中文文集

- 《托洛茨基言论》上下,三联书店 1979-07

- 《托洛茨基回忆录》1926-1932,回忆斯大林、布哈林、高尔基等13人,中文版1991社会科学文献出版社。

- 《托洛茨基文选》人民出版社 2010-06

- 《托洛茨基亲述十月革命》陕西人民出版社 2008-04

- 《托洛茨基论中国革命》陕西人民出版社 2011-12

- 《托洛茨基论反法西斯斗争》陕西人民出版社 2012-10

- 自传

- 《托洛茨基自传》中文版1996国际文化出版公司

- 《我的生平》中文版2007上海人民出版社

- 相关书籍

- 波兰托派作家多伊彻所著《先知三部曲》是研究托洛茨基生平与思想最权威的著作。

註解 编辑

- ^ 布尔什维克左派苏维埃政府宣布解散立宪会议,使其任期结束。

参考文献 编辑

- ^ 苏联红军之父托洛茨基 曾多次惨遭暗杀. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-06-20).

- ^ 刘欢. 托洛茨基著作曾是禁书 1988年苏共中央为其平反[J/OL]. 中国新闻周刊. 中国新闻网(2013-11-14).

- ^ Наш Троцкий – ФОКУС. ФОКУС. 14 September 2007 [26 June 2017]. (原始内容存档于17 August 2017) (乌克兰语).

- ^ 4.0 4.1 4.2 Deutscher 2003a,第6–7頁.

- ^ North 2010,第145頁.

- ^ Mein Leben. Ein Essay über Trockijs Autobiographie und den jungen Trockij (1879-1904), Wolfgang und Petra Libitz, 2022, p. 48

- ^ Deutscher 2003a,第36頁.

- ^ Renton 2004,第22–24頁.

- ^ Commission of Inquiry into the Charges Made Against Leon Trotsky in the Moscow Trials, The Case of Leon Trotsky (1937, reprinted 1968).

- ^ Schapiro 1970,第645頁.

- ^ Deutscher 2003a,第40頁.

- ^ Deutscher 2003a,第42頁.

- ^ 13.0 13.1 Warth 1978,第22頁.

- ^ Schapiro 1970,第31–32頁.

- ^ Deutscher 2003a,第67頁.

- ^ Deutscher 2003a,第55頁.

- ^ 17.0 17.1 17.2 Trotsky, Leon. My life: an attempt at an autobiography. Courier Corporation, 2007.

- ^ Cavendish, Richard. The Bolshevik–Menshevik Split. History Today. 2003, 53 (11) [22 October 2014]. (原始内容存档于22 October 2014).

- ^ Weber, Nicholas. Parvus, Luxemburg and Kautsky on the 1905 Russian Revolution: The Relationship with Trotsky. Australian Journal of Politics and History. 1975 [2022-10-05]. (原始内容存档于2022-10-05).

- ^ Leon Trotsky, 1905 (Vintage Books: New York, 1971), p. 73.

- ^ Deutscher 2003a,第117頁.

- ^ Leon Trotsky. Results and Prospects. Permanent Revolution. New York: Pathfinder Press. 1969: 27, 122 [1929].

- ^ Leon Trotsky, 1905, pp. 85–88.

- ^ Deutscher 2003a,第126頁.

- ^ Deutscher 2003a,第138–139頁.

- ^ 26.0 26.1 Deutscher 2003a,第131頁.

- ^ Leon Trotsky, 1905, pp.231–233.

- ^ Chapter XVII of My Life 互联网档案馆的存檔,存档日期5 March 2006., Marxist Internet Archive; retrieved 31 January 2018.

- ^ 29.0 29.1 Deutscher 2003a,第191頁.

- ^ 30.0 30.1 Deutscher 2003a,第192頁.

- ^ Deutscher 2003a,Chapter 1.

- ^ V. I. Lenin. Towards Unity. Internet Marxists Archive 16. 1974: 147–155 [2022-10-05]. (原始内容存档于2022-11-30).

- ^ Service 2010,第62頁.

- ^ Perritt Jr, Henry H. The Road to Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan. Cambridge University Press. 2010: 17 [1 January 2020]. ISBN 978-0-521-11624-4.

- ^ Marxists.org, The War and the International. [31 August 2005]. (原始内容存档于20 November 2005).

- ^ Fischer, Louis. The Life of Lenin. UK: Weidenfeld & Nicolson History. 2001. ISBN 978-1-84212-230-3.

- ^ Gus Fagan. Christian Rakovsky biography 互联网档案馆的存檔,存档日期19 June 2006., marxists.org; accessed 31 January 2018.

- ^ 《真理报》,一九一七年四月十六日. [2021-09-25]. (原始内容存档于2021-08-18) (中文).

- ^ Leon Trotsky: My Life – In a Concentration Camp 互联网档案馆的存檔,存档日期8 May 2015., ns1758.ca; accessed 31 January 2018.

- ^ Leon Trotsky | Biography, Books, Assassination, & Facts. Encyclopedia Britannica. [26 May 2020]. (原始内容存档于2017-09-15) (英语).

- ^ Wade 2004,第xxi頁

- ^ In One And The Same Issue 互联网档案馆的存檔,存档日期15 July 2018. New International, Vol. 2 No. 6, October 1935, p. 208

- ^ J. V. Stalin. The October Revolution and the National Question. Internet Marxists Archive 4. [2022-10-05]. (原始内容存档于2018-07-15).

- ^ Treaties of Brest-Litovsk. Encyclopaedia Britannica. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-10).

- ^ Trotsky, Leon. My Life (PDF). Marxists. Charles Schribner's Sons: 286. 1930 [2023-08-04]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-15).

- ^ Leon Trotsky. Jewishvirtuallibrary.org. [26 May 2020]. (原始内容存档于2023-10-03).

- ^ Service, Robert. A history of modern Russia from Nicholas II to Vladimir Putin. Internet Archive. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. 2005: 75–80. ISBN 978-0-674-01801-3.

- ^ 48.0 48.1 武装的先知:托洛茨基 1879-1921年. 第十一章 布列斯特—里托夫斯克的戏剧性事件. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-19).

- ^ Leon Trotsky. Jewishvirtuallibrary.org. [26 May 2020]. (原始内容存档于2023-10-03).

- ^ Left Socialist-Revolutionaries (Left SRs) 互联网档案馆的存檔,存档日期16 July 2018.; Glossary of organizations on Marxists.org

- ^ 51.00 51.01 51.02 51.03 51.04 51.05 51.06 51.07 51.08 51.09 51.10 51.11 武装的先知:托洛茨基 1879-1921年. 第十二章 武装共和国. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-19).

- ^ 52.0 52.1 列夫, 托洛茨基. 我的生活:托洛茨基自传. 第三十四章 专列. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-17).

- ^ Trotsky, Leon. XXXVI. My Life. 1930 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-13).

- ^ Wilde, Robert. 2019 February 20. "The Red Terror (页面存档备份,存于互联网档案馆)." ThoughtCo. Retrieved March 24, 2021.

- ^ Bird, Danny. How the 'Red Terror' Exposed the True Turmoil of Soviet Russia 100 Years Ago. Time. September 5, 2018 [2021-03-24]. (原始内容存档于2022-12-08).

- ^ 列夫, 托洛茨基. 恐怖主义与共产主义. 第四章 恐怖主义. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-17).

- ^ 《列宁全集》第36卷. 苏维埃政权的成就和困难. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-18).

- ^ 列夫·托洛茨基. 我的生活:托洛茨基自传. 第三十六章 军事反对派. [2023-08-04]. (原始内容存档于2022-10-30).

- ^ My Life (Chapter XXXV) 互联网档案馆的存檔,存档日期20 April 2006., marxists.org; accessed 31 January 2018.

- ^ My Life (Chapter XXXVIII) 互联网档案馆的存檔,存档日期10 December 2005., marxists.org; accessed 31 January 2018.

- ^ 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 武装的先知:托洛茨基 1879-1921年. 第十四章 胜利中的失败. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-19).

- ^ Chapter XXXVII of My Life 互联网档案馆的存檔,存档日期20 April 2006.

- ^ "More on the Suppression of Kronstadt" 互联网档案馆的存檔,存档日期21 November 2007. by Leon Trotsky

- ^ 64.0 64.1 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第一章 权力与梦想(2). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-11).

- ^ Bullock, Alan. Hitler and Stalin : parallel lives. London : HarperCollins. 1991: 163. ISBN 978-0-00-215494-9.

- ^ Ceplair, Larry. Revolutionary Pairs: Marx and Engels, Lenin and Trotsky, Gandhi and Nehru, Mao and Zhou, Castro and Guevara. University Press of Kentucky. 21 July 2020: 93 [2023-08-04]. ISBN 978-0-8131-7945-2. (原始内容存档于2023-04-11) (英语).

- ^ 67.0 67.1 67.2 67.3 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第一章 权力与梦想(3). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ Chapter XXXIX of My Life 互联网档案馆的存檔,存档日期20 April 2006., Marxist Internet Archive

- ^ 69.0 69.1 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第二章 革出教门(1). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ Chapter 11 of Trotsky's unfinished book, entitled Stalin 互联网档案馆的存檔,存档日期29 June 2007.

- ^ 71.0 71.1 71.2 71.3 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第二章 革出教门(2). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-05).

- ^ Leon Trotsky, "The New Course" contained in The Challenge of the Left Opposition: 1923–1925, pp. 63–144.

- ^ 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第二章 革出教门(3). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ Leon Trotsky "Lessons of October" contained in Challenge of the Left Opposition: 1923–1925, pp. 199–258.

- ^ 75.0 75.1 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第四章 战斗间隙(1). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ Chapter 22 of My Life 互联网档案馆的存檔,存档日期20 April 2006.

- ^ Trotsky, Leon. Lenin (1925). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-01).

- ^ Trotsky, Leon. Lenin. Garden City Books. 1959: 215 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-09-14) (英语).

- ^ 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第四章 战斗间隙(2). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-11).

- ^ 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第四章 战斗间隙(3). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第五章 决战阶段:1926—1927年(1). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第五章 决战阶段:1926—1927年(2). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-03).

- ^ Robert Carver North. Moscow and Chinese Communists 2. Stanford University Press. 1963: 96 [1 January 2011]. ISBN 978-0-8047-0453-3.

- ^ Walter Moss. A history of Russia: Since 1855. 2 of A History of Russia 2, illustrated. Anthem Press. 2005: 282 [1 January 2011]. ISBN 978-1-84331-034-1.

- ^ 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第五章 决战阶段:1926—1927年(3). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-10).

- ^ 86.0 86.1 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第五章 决战阶段:1926—1927年(4). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-10).

- ^ 87.0 87.1 被解除武装的先知:托洛茨基 1921-1929年. 第六章 阿拉木图一年(1). [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-11).

- ^ 88.0 88.1 88.2 流亡的先知——托洛茨基(1929-1940). 第一章 在王子群岛. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-02).

- ^ Oxley, Greg. Esteban Volkov: Return to Prinkipo. Marxist.com. 1 February 2004 [10 January 2017]. (原始内容存档于10 January 2017).

- ^ Leon Trotsky: An Open Letter to the French Workers. Marxists.org. 10 June 1935 [8 January 2017]. (原始内容存档于23 November 2016).

- ^ Application by Leon Trotsky for permission to reside in England.. UK National Archives. 24 June 1929 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-03-02).

- ^ 92.0 92.1 92.2 流亡的先知——托洛茨基(1929-1940). 第二章 理性与疯狂. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-02).

- ^ Open Letter to the C.E.C. of the U.S.S.R.. 1 March 1932 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-11-16).

- ^ The Stanford Daily, Volume 82, Issue 44, 5 December 1932. Stanforddailyarchive.com. [2023-08-04]. (原始内容存档于2017-12-24).

- ^ Former Soviet leader Leon Trotsky, in exile visits ruins of ancient Roman sites with other dignitaries in Naples, Italy.. Criticalpast.com. 1932 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-09-09).

- ^ Leon Trotsky: An Open Letter to the French Workers. Marxists.org. 10 June 1935 [8 January 2017]. (原始内容存档于23 November 2016).

- ^ 97.0 97.1 流亡的先知——托洛茨基(1929-1940). 第四章“人民公敌”. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-02).

- ^ Leon Trotsky in Norway (1936). Marxists.org. January 1937 [8 January 2017]. (原始内容存档于23 November 2016).

- ^ Woods, Alan. The House in Coyoacán – Reflection on Trotsky's last years. Marxist.com. 30 June 2003 [10 January 2017]. (原始内容存档于10 January 2017).

- ^ 101.0 101.1 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 101.7 101.8 流亡的先知——托洛茨基(1929-1940). 第五章 地狱之夜. [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-12-02).

- ^ James P. Cannon. Spartacus Educational. [6 November 2018]. (原始内容存档于6 November 2018).

- ^ Chen, Duxiu. "The Unification of the Chinese Opposition" 互联网档案馆的存檔,存档日期11 December 2017., The Militant, 15 June 1931.

- ^ 弗拉基米尔·伊里奇·列宁. 列宁最后的遗嘱——《给代表大会的信》(1922.12.23-29). [2021-09-24]. (原始内容存档于2016-03-05) (中文).

- ^ 艾伦·伍兹. 纪念列夫·托洛茨基. marxist. 2020-08-18 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-08-04) (中文).

延伸閱讀 编辑

- Blackledge, Paul (2006) Leon Trotsky’s Contribution to the Marxist Theory of History in Studies in East European Thought Vol. 58, No. 1: 1–31.

- Brouè Pierre, Trotsky, ed. Fayard, Paris, 1988.

- Cliff, Tony (1989–93) Trotsky (4 Vols.) London: Bookmarks.

- 阿列克斯·卡林尼科斯:《托洛茨基主義》 (页面存档备份,存于互联网档案馆),臺灣唐山出版社,2015年.