用戶:Ghren/福建事變

| 福建事變 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

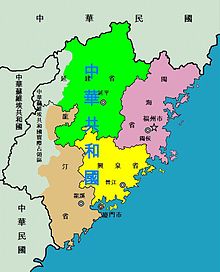

1933年中華共和國名義上控制區域的位置 | |||||||

| |||||||

| 參戰方 | |||||||

|

(1933年11月22日後) }} |

| ||||||

| 指揮官與領導者 | |||||||

|

|

| ||||||

| 參戰單位 | |||||||

|

|

| ||||||

| 政治支持 | |||||||

|

(1933年11月22日前) (1933年11月22日後) |

| ||||||

福建事變,簡稱「閩變」,是李濟深、陳銘樞等國民黨左派以國民革命軍第十九路軍為主力的反蔣反日起事。1931年九一八事變之後,李濟深、陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇等因為他們的抗日要求和行動得不到南京政府的支持,與蔣介石的矛盾日益激化。1933年6月1日,《塘沽協定》簽字後第二天,蔣光鼐、蔡廷鍇在福州發表通電,反對蔣介石對日妥協,放棄華北。一·二八事變後,守軍主力的十九路軍被調至福建剿共。十九路軍為了保存實力,用消極保守的方式和紅軍作戰,其後還和紅軍簽訂《反日反蔣的初步協定》,為事變的發動創造有利條件。

1933年11月20日,李濟深等在福州召開「中國全國人民臨時代表大會」,發表《人民權利宣言》,爆發閩變。21日,李濟深等通電脫離國民黨,並聯合中國農工民主黨(下稱第三黨)和神州國光社等成員,發起成立生產人民黨,以陳銘樞為總書記。22日,中華共和國人民革命政府成立,由李濟深、陳銘樞、陳友仁等十一人任委員,李濟深任主席,以當年為「中華共和國元年」。

12月下旬,南京政府抽調進政江西蘇區的嫡系部隊十餘萬人,蔣鼎文為總指揮,在海、空軍的配合下,由贛東和浙江分路進攻延平、古田等地。1934年1月上、中旬,延平、古田、福州先後被蔣軍佔領,中華共和國人民革命政府和十九路軍總部分別遷往漳州和泉州。21日,泉州、漳州相繼失守,福建事變終告失敗。李濟深、陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇逃往香港,十九路軍的番號被取消,軍隊被蔣介石改編。

爆發經過

編輯背景

編輯1932年,中日爆發淞滬戰爭,廣東省背景的蔣光鼐、蔡廷鍇率國民政府軍第十九路軍和日本軍激烈交鋒,當時中日矛盾急劇升級,中國民族主義情緒高漲,十九路軍在主戰派中成為抗日表率。中日《淞滬停戰協定》簽訂後第二天,蔣中正對違令抗日的十九路軍進行整肅,下令該軍三個師分別派到皖、鄂、贛三省剿共,但受各方反對。5月21日,蔣中正改令該軍全部開到福建剿共,使十九路軍和紅軍作戰,坐收漁人之利。同時,免除支持十九路軍抗日的陳銘樞職務,使他出國去歐。[a]:16-17,22[b]:21-22

1932年7月間,十九路軍基本上在福建集結完畢。當時的福建呈四分五裂,省主席方聲濤只知享樂,不關心地方事務。而地方政權上,各地土匪劣紳橫行,互相攻訐。軍隊上,全省大都是地方土著和雜牌部隊;閩西北和閩西南則由紅軍控制,並建立了蘇維埃政權。十九路軍抵閩後,收編了陳國輝、張貞等雜牌部隊,進佔紅軍已經退出的漳州、漳平、龍岩地區。[c]:123-128[a]:22-23然而當時福建尚有劉和鼎第五十六師、盧興邦新編第二師、周志群獨立旅、陳齊瑄獨立旅等部不在十九路軍的勢力之下。[c]:123-128

年底,蔣中正改組福建省政府,十九路軍總指揮蔣光鼐為省主席、軍長蔡廷鍇為駐閩綏靖主任。[c]:132-1331932年冬至1933年春,第三黨的成員都前往福建,加上原在福建的,約有200餘人。[a]:239

1933年1月3日,日軍佔領山海軍,入侵華北,蔡廷鍇組成「援熱先遣隊」北上抗日。但至5月,部隊至湖南郴州集結的時候,南京政府對日妥協,不得不返閩。5月31日,南京政府簽署了《塘沽協定》。6月1日,蔣光鼐和蔡廷鍇發出通電,責問蔣介石,反對《塘沽協定》。蔣介石的對外政策使十九路軍意識到要抗日則須反蔣,並聯合共產黨。[a]:23-24

序曲

編輯1933年5月,受蔣中正排擠而旅歐考察的陳銘樞從歐洲先回到香港,與李濟深商議聯合閩粵桂反蔣,得到福建認可。於是陳銘樞赴福州,同蔣光鼐、蔡廷鍇、鄧世增等秘密商議反蔣事宜,定下上、中、下三策,即上策聯合粵、桂、閩三方,擁護胡漢民與陳濟棠,聯合共產黨倒蔣;中策則聯合胡漢民與李宗仁,要求他們出兵威脅湖南,這樣粵系的陳濟棠也會一起起事;下策則是十九路軍「孤軍奮戰」。然而兩廣對於武裝起事都不積極。[注 1][c]:179-184[b]:46-47

1933年6月,東方軍紅三軍團主力在彭德懷的指揮下,在閩西北作戰,取得清流、歸化、將樂勝利。7月下旬,紅軍和十九路軍在連城作戰,十九路軍失去3個團。8月下旬、9月初,東方軍又擊敗了劉和鼎、譚啟秀各一部。蔡廷鍇「感到積極反共固然失敗,消極反共也難以立足」,便和紅軍協商妥協。[a]:37=38[b]:48-5010月26日,十九路軍秘書長徐名鴻偕陳公培赴中華蘇維埃政府首都瑞金,與中共代表潘健行訂立《反日反蔣的初步協定》,其主要內容為:雙方停止軍事行動;恢復商品貿易往來;立即釋放政治犯、贊同境內革命組織之活動。[b]:51-57

10月下旬,李濟深、陳銘樞、蔣光鼎邀請黃琪翔、章伯鈞等第三黨負責人和其他反蔣勢力徐謙、張文、軟墨林等,在香港李濟深家召開會議,決定籌備人民革命政府,發動反蔣抗日。[b]:57-6211月初,蔡廷鍇在漳州、龍岩等地召開各師長會議,傳達香港會議精神。但會上多位十九路軍的高級將領都沈默而對,態度暖昧。[1]:214-215

蔣介石對福建局勢變動一早有所得知。10月,陳濟棠曾電蔣介石,請其適當安置陳銘樞、李濟深等,但未得蔣的積極回應。10月中旬,在蘆山指揮圍剿的蔣介石得知陳銘樞到閩活動,得知福建局勢有變。蔣中正曾請蔡廷鍇到南昌詳談,蔡廷鍇託病不去。11月11日,國民政府主席林森前往福建勸說服陳銘樞,但被陳銘樞拒絕。[1]:216-221[2]:45-46

11月17日,蔣中正又發專函專機請蔡廷鍇到南昌詳談,但蔡廷鍇扣留專機,拒絕前往南昌,這等於將其意圖公開化。次日,李濟深、陳銘樞、蔣光鼐等及其他十九路軍高級將領在福州鼓山召開緊急會議,商討反蔣起事,會上主要商討人民政府的成立時間和修訂政綱、政策等問題。蔡廷鍇力主再拖一兩個月,陳銘樞則認為應提前發難,後蔡廷鍇妥協,同意於20日舉事。[1]:221-228

爆發

編輯1933年11月20日,李濟深、蔣光鼐、蔡廷鍇等人[注 2],在福建福州南校場(今五一廣場)召開「中國全國人民臨時代表大會」。來自全國24個省市的代表百餘人和十九路軍駐福州官兵,以及福州機關人員、學生、市民共約幾萬人參加了大會。[1]:230-232

全體代表先是推舉了黃琪翔、徐名鴻、方振武等十七人為大會主席團,大會主席團推選黃琪翔為大會主席團總主席。會上,黃琪翔宣讀《中國人民臨時代表大會人民權利宣言》,宣言指出,代表大會的宗旨是「救護國家,保障人權」,並提出了謀求中國自由獨立的十三條基本方針。之後,通過了彭澤湘起草的《人民權利宣言》。徽、閩二省代表提請主席團即日組織人民革命政府。經主席團會商之後,黃琪翔向大會宣佈無條件接受此案。[2]:47-51

當晚八時,大會主席團在十九路軍總部[注 3]決議正式成立中華共和國人民革命政府,推李濟琛、陳銘樞、陳友仁、蔣光鼐、蔡廷鍇等十一人為政府委員,李濟深為主席。議決廢民國紀年,定1933年為中華共和國元年,首都設福州、並決定取消《總理遺囑》和「總理紀念周」,摘下孫中山遺像。 22日上午9時,在福建省禮堂(今省府路工交禮堂)舉行就職儀式。[1]:239-242

各方對「福建事變」反應

編輯日本等國家的態度

編輯閩變翌日,日本外交部發表文告表示:日本對於中國內部的紛亂採取一貫之中立政策,對新政權將與中央政府一視同仁;若新政權對日表示好感,則與其建交,若對日敵視或危害日本僑民性命、財產與公私權利,則採取必要手段應付。同時,日本也警告與之爭霸的英、美等國不要乘閩變之機染指日本在閩的利益。[b]:106-108日本海軍陸戰隊以保護日僑為名,開進了福州地區。日方的意圖在於讓南京政府自行解決事變,以削弱華北的力量。又或者福建出現排日運動時,也有理由干涉。[a]:72-73

英、美、法等國家對於閩變對採取靜觀和不支持的態度。11月29日,南京政府外交部照會各國政府,請求不要對福建人民政府予任何接洽和支持。兩日後,各國政府回電稱「對此表示同情」,以示支持。英、美、法等國家在閩變其間,曾以保護僑民為理由,派遣軍艦入閩,對福建施壓。而蘇聯政府表示同情中國的內憂外患,對南京國民政府應對福建事變採取的措施保持嚴格的不干涉政策。[b]:108-109[a]:72-73

報章方面,英國《泰晤士報》指責陳銘樞、陳友仁、蔡廷鍇等「絕不願念國家幸福,謂政客之嫉忌,與武人之野心,互相結合,擴大內戰之範圍,將新疾苦加於農民」,認為南京政府應設法平亂。蘇聯《消息報》評論,指閩變反映「中國國民黨反動陣營日益深刻的解體」,認為閩變領導人「所宣示之口號無論如何激烈,彼等與中國之真正革命運動絕無共同之點」,不認同閩變。日本《每日新聞》《日日新聞》評:「這是中國一省之獨立運動,是蔣介石南京統治分離之先兆,將給蔣政權大的恫嚇」,但又同時擔心「新政權會露骨的反日」。[b]:107-109

共產國際與中共的對策

編輯1933年5月至7月間,中華蘇維埃共和國臨時中央政府和中革軍委雖希望與十九路軍合作反蔣抗日,十九路軍領導人也主動要求與紅軍合作反蔣,但遭共產國際反對。7月至9月間,紅軍和十九路軍多次作戰,紅軍給予十九路軍沉重的打擊。9月22日,蔡廷鍇委派陳公培等人至紅三軍團總部駐地王台談判,商討停戰,共同抗日,取得初步成果。[a]:73-76

10月6日,徐名鴻作為十九路軍和福建省政府的全權代表,由陳公培陪同,前往蘇區與中共中央談判,中共的代表是周恩來。26日,雙方在瑞金秘密簽訂了《反日反蔣的初步協定》,依照條約,雙方在保密的前提下實現停火,福建方面對政治犯予以釋放並承諾給予革命組織自由活動權利,並着手籌備反對中華民國國民政府的軍事行動。11月27日,中華共和國代表陳小航與蘇維埃政府代表張雲逸在長汀談判,簽訂了《閩西邊界及交通條約具體規定》。[a]:73-76

共產國際多次致電中共中央,要求中共對於十九路軍的合作不要過於真誠認真,應和十九路軍保持距離。[a]:74如10月15日的電文中強調:「國民黨的廣東派,以反日的武斷宣傳、護符,隱蔽地為英帝國主義的奴僕,這種假面目是應該揭穿的」,「要求中共中央對右傾機會主義的主要危險,應該有實際工作來克服」。但另一方面,又認為從現實生存考慮,認為「最低限度也要達到停戰的先決條件」。當時,博古所領導的中共中央聽從共產國際的意見,對於閩變採取關門主義的態度。[3]

和此相反,毛澤東、周恩來等認為,可以利用國民黨內部的矛盾,通過聯合閩府可以粉碎國軍的第五次圍剿,認為福建人民政府的存在是「對我們有利的」。毛澤東、彭德懷極力向中共中央建議,紅軍應該突進至以浙江為中心的蘇浙皖地區,以粉碎圍剿並援助閩方。但未得到博古、李德的支持。[b]:279-281

國民黨內部派別的的反應

編輯兩廣方面,早在1932年就同南京國民政府對立,採取反蔣的態度,十九路軍調入福建後,雙方開始商榷福建、廣東、廣西三省合作事宜。1933年1月,閩、桂領導人蔡廷鍇、李宗仁、白崇禧到廣州開會,商討建立三省統一的國防委員會。李宗仁掌握的廣西與福建走的最近,但廣東則對武裝反蔣持觀望態度,而且福建與廣東兩方對李宗仁提出的成立聯合政權的提議都置之不理。11月19日和21日,閩方兩次致電兩廣,希望得支持。然聯合共產黨共同抗日、實行耕者有其田這些政策得到不到兩廣支持。24日,胡漢民、蕭佛成等人回復陳銘樞等的電文中指:「兄等號日(11月20日)在閩垣開會,竟宣佈脫離中國共產黨,廢除青天白日旗,外與日本接近,內與共匪勾聯。頒佈政綱,公然以推翻黨治,組織農工政府相號召。……此等謬舉,何能得內外之同情!」。[a]:76-77

此外,湖南、貴州均表示不參與事變,山西的閻錫山、山東的韓復榘也表示反對閩變,雲南的龍雲甚至力請討伐福建。閰錫山、馮玉祥亦不贊同閩變。[4]

民眾的心態

編輯在福建,支持者甚多。十九路軍入閩最有成效的龍岩地區,民眾有較多的支持。1933年11月22日,龍巖耕農會、總工會、商會、婦女隊等社團組織各界民眾15萬人參加擁護新政府的大型集會。在閩變發生的福州,12月1日上午,在福州市體育場也有5萬多人參加支持人民政府的慶祝大會[注 4]。此外,廈門、泉州、漳州等地民眾也有組織「倒蔣大會」、「慶祝人民革命政府成立、倒蔣救國示威大會」等集會活動,以示對中華共和國政府的支持。[5]

據當時的新聞史料分析,福建事變沒有得到社會主流的媒體支持,如《申報》《大公報》和《東方雜誌》等。但非主流的媒體則對閩變持贊成或支持的態度,如《益世報》《世界日報》以及《生活》周刊等。[注 5]《申報》斥其「勾結第三黨,在閩成立政府,揭舉容共分田政策,實行背叛黨國」[a]:77。《生活》周刊以《民眾自己起來罷》為題發表評論,說:「在沉悶到萬分的時局中,霹靂一聲,福建創立一個嶄新的政權,這無論如何,是一件令人興奮的事呀。」[5]很多旅居上海、北平的閩人表示反對這一政權。南京各界的抗日救國會則召開會議,聲討陳、李。上海各大學亦聯電譴責事變。[4]

海外華僑方面支持者較多[注 6],菲律賓華僑愛國團代表10萬餘華僑生產大眾致電閩府,以示支持。英屬馬來群島、越南、神加坡的一些華僑組織來電置函,稱「蔣汪賣國,大背僑衷;現易幟改元,新立國體」,支持新政權的成立。[a]:78[5]同時,也有一些華僑不支持。有的新加坡福建華僑反對中華共和國政府並威脅將斷絕與之的經濟關係,也有馬來西亞閩僑表示明確反對新政權,希望能夠停止內戰,否則將拒絕對閩經濟合作,停築漳州至龍巖的鐵路。[4]

對福建事變的鎮壓

編輯蔣軍的部署

編輯在福建事變前,蔣介石正在南昌剿匪。11月10日,蔣介石已經收到情報,得知福建省形勢有所變化。15日,蔣介石確定福建方面已經準備起事,認為福建事變即將爆發,認定「以今日各方之消息觀之,(事變)已成事實」,便開始組織軍事行動。蔣介石雖嘗試誘勸陳銘樞放棄反叛,拉攏蔡廷鍇等,但都未成功。事變發生後,蔣介石被迫暫緩圍剿工作,從進供蘇區的主力北路軍中抽調大批部隊入閩。

11月底開始,各部蔣軍開始入閩。蔣鼎文的第二路軍在11月28日集中在江西南城,經撫州、貴溪、弋陽、上饒、廣豐進入閩北浦城,12月2日進佔政和,25日進抵屏南,於1934年1月4日對水口的十九路軍形成包圍形勢。張治中的第四軍在12月22日進駐建甌,在次年1月4日到達古田。衛立煌的第五路軍由11月30日由江西撫州出發,經部份蘇區入閩,在邵武集結。12月27日進佔洋口、順昌。次年1月2日和劉和鼎部匯合,包圍延平。

海軍方面,由陳紹寬的指的寧海軍艦由海上封鎖福州、廈門;空軍方面,毛邦初為空軍指揮,集中當時蔣軍的大部分戰鬥機及轟炸機於建甌,偵察十九路軍的調動情形,並轟炸福州等地。同時,還散發討逆宣傳單進行心理戰。此外,還將原駐在南京的最好的兩炮兵團,第一、第五炮兵團調至建甌集結。

1月7日,蔣介石由浦城移駐建甌,坐鎮指揮。至1月上旬,蔣軍基本完成對十九路軍的作戰部署。

十九路軍的部署

編輯閩變開始時,新組建的人民革命軍第一方面軍(原十九路軍),約有7萬多人。具體佈防如下:

- 第一軍沈光漢部,全部集結在閩北沙縣及其以西地區。

- 第二軍毛維壽部,一個師在閩北沙縣,延平間,軍部及另一個師在閩南之泉州、惠安地區。

- 第三軍區壽年部,一個師在福州及馬江地區,軍部及另一個師在閩東南之莆田、涵江地區整訓(連城戰敗後)。

- 第四軍張炎部,全部集結在閩西的龍岩,永定地區。

- 第五軍譚啟秀部,在福建以西的水口,延平間地區,一部在古田。

- 總部直轄的特種部隊,有部份駐在漳州、廈門兩地。

12月中旬,人民革命政府軍事委員會召開軍事會議商討對策。會上形成了三個作戰方案:

- 蔡廷鍇主張先消滅閩北劉和鼎的雜牌部隊,再分頭應計西面和北面的蔣軍。

- 蔣光鼐則建議從閩東乘虛進攻浙東,或主力撤往閩西南,背靠中華蘇維埃共和國進行堅守戰。

- 陳銘樞、李濟深、黃琪翔等竭力主張力保首都福州,以免首都失陷動搖軍心。

結果,三案中守福州的提案得到軍委會和參謀團成員的大多數支持。據軍委會緊急會議的決定,蔡廷鍇在20日左右對人民革命軍的戰略部署作出調整:第五軍作為前方戰略據點守備部隊,守水口、古田、延平三個據點;第一軍放棄沙縣地區,集結在福州西北附近。第二軍、第三軍、第四軍留部份軍隊在原駐地維護治安,其餘都集結在福州附近地區。

延平、水口、古田失守

編輯1934年1月5日上午8時,蔣軍進攻延平。下午6時,司徒非請求投降,次日得准,蔣軍佔領了延平。戰鬥同日,福建人民政府在福州召開軍事會議。會上,李濟深、陳銘樞等人認為,延平、水口、古田是福州外圍的重要屏障,認為一定要堅守,便重新制訂戰略:以毛維壽為右路軍指揮官,領第二軍和第三軍之一部,向古田前進;沈光漢為左路軍指揮官,領第一軍和第三軍之一部,向經水口向延平推進。陳銘樞、蔣光鼐、黃琪翔隨蔡延鍇和總部行營離福州向白沙前進。

水口方面,1月7日,蔣軍向水口發動攻擊。蔣軍有三個師,共12個團;閩方則由第五軍長譚啟秀率軍部和兩團駐守。守軍利用有利的地形一度給蔣軍重大的挫傷。當晚,水口失守,譚啟秀以身得脫。

古田方面,主攻為張治中第四路軍的八十七、八十八兩師。守軍為趙一肩的三個團。延平、水口戰事結束後,蔣介石又調三十六師、八十九師進抵古四附近。在古田外圍戰鬥中,守軍曾作一定的阻擊,趙一肩電告十九路軍總部時稱:「伏擊勝利,打死打傷蔣軍千人」。蔣軍下令總攻古田後,張治中念於過去曾和十九路軍在上海並肩作戰,不忍互相殘殺,力爭和平解決。在張治中的努力下,趙一肩師在1月11日投降。

同時,廈門市長黃強於1月9日不戰而降。1月10日,陳紹寬電令魚雷游擊隊司令王廷率逸仙、中山、江寧等艦及陸戰隊一營,協同接管和佈防。

閩軍南退

編輯1月8日,紅三軍團司令員彭德懷接致電蔡廷鍇,說紅軍已經在清流、沙縣追上蔣軍兩師,要求十九路軍派一團守住閩清, 以便兩面夾擊;後又通報蔣軍衛立煌部在閩江以南活動,企圖切斷十九路軍的後路,最後蔡廷鍇的南撤意見佔了上風。

10日開始,參與閩變的各方人士開始撤離。13日,蔡廷鍇通電全國「移都」漳平。14日,陳銘樞、蔣光鼐、黃琪翔等離開福州。薩鎮冰在留在福州,負責維持治安、秩序。15日,蔡廷鍇率最後一批軍隊離開福州,此時福州城中尚有「歡送十九路軍」、「十九路軍雖敗猶榮」的送別標語。16日,國民政府隸屬之國民革命軍平復福州。

南撤的十九路軍主力於1月13日搶渡烏龍江,1月15日全軍過江。原本蔣中正派中華民國海軍部部長陳紹寬率海軍對中華共和國的渡江部隊進行攔截,但當時留在福州、傾向於中華共和國一方的海軍元老薩鎮冰憑藉其在海軍界的聲望和人際關係,勸陳紹寬暗中留情,於是陳紹寬部的海軍在閩江僅僅向天鳴炮而佯裝進攻,給19路軍足夠時間渡江逃逸。

終結

1月13日,中華共和國政府首腦人物李濟深、陳銘樞、蔣光鼐、黃琪翔乘飛機離開首都福州先到泉州,15日完整撤離。陳紹寬即令海軍陸戰隊算福州推進,接管福州各機關。佔領福州後,大部分軍隊繼續向南追擊十九路軍。

1月20日,負責包抄閩軍後路的蔣軍李默庵第十師在仙(游)惠(安)段塗嶺以南公路虹側的小高地設伏,阻擊南撤中的十九路軍,互有傷亡。十九路軍且戰且走,利用夜色撤離塗嶺一線。

1月21日,第二軍軍長毛維壽與第一軍軍長沈光漢還有區壽年、張炎等將領聯名通電投降南京國民政府。當日,泉州懸掛青天白日旗。其他各軍都也於27、28日通電脫離人民革命政府,以原制受編。

李濟深、陳銘樞、蔣光鼐等閩變領導人率十九路軍餘部

參見

編輯參考文獻

編輯- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 引用錯誤:沒有為名為

吳的參考文獻提供內容 - ^ 2.0 2.1 2.2 引用錯誤:沒有為名為

王的參考文獻提供內容 - ^ 黃道炫. 重析福建事變中共應對方針. 近代史研究. 2006, (04): 49-63+3.

- ^ 4.0 4.1 4.2 陳波. 從《申報》看各方對福建事變的反應. 重慶科技學院學報(社會科學版). 2009, (01): 181-182.

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 吳明剛. 國內外對福建事變的反映. 福建黨史月刊. 2005, (11): 27-29.

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「李亮,單冠初2017」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「上官小紅2015」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「張天社2012」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「李建中2012」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「薛宗耀2011b」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「薛宗耀2011a」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「賈熟村2011」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「曹春榮2007」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「馬貴凡2006」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「羅敏2006」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「何池2002」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「陳紅民2001」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「張朝陽2000」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「江連山1999」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「肖林1999」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「馬道魁1999」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「甘滿堂1998」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「鄭澄桂1998」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「唐美麗,官本滔1998」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「周石峰2008」的參考文獻沒有在文中使用

引用錯誤:在<references>標籤中name屬性為「張曉東1992」的參考文獻沒有在文中使用

<references>標籤中name屬性為「徐曉望1990」的參考文獻沒有在文中使用書目

編輯- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 王夫玉. 福建事變. 南京: 東南大學出版社. 2021.

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 王順生; 楊大緯. 福建事變——一九三三年福建人民政府始末. 福州: 福建人民出版社. 1983.

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 吳明剛. 1933:福建事變始末. 武漢: 湖北人民出版社. 2006.

- ^ 陳銘樞. 陳銘樞回憶錄. 北京: 中國文史出版社. 1997: 121. ISBN 978-7-5034-0782-6.

- ^ 梅昌明. 梅龔彬回憶錄. 團結出版社. 1984: 82.

<references>標籤中name屬性為「福」的參考文獻沒有在文中使用注腳

編輯- ^ 《陳銘樞回憶錄》:

一、爭取與陳濟棠合作,利用當時業已形成的粵、桂、閩的三省聯盟,以西南執委會與執行部兩機構為基礎,擁護胡漢民與陳濟棠,以福建及十九路軍為核心,建立新的政黨,聯合共產黨,發動民眾,實現我們業已醞釀很久的政治路線。這是上策。

二、陳濟棠如不願意幹,就請胡漢民與李宗仁合作,要求他們出兵威脅湖南,等我們幹起來,陳最後也會跟着我們走。此為中策。

三、如胡漢民還不願幹,就請李濟深出來領導,哪怕僅有十九路軍,也要孤軍奮戰到底。這當然是下策。[d]

《梅龔彬回憶錄》引述陳銘樞的說法時有少異:

第一種方案(上策)是聯合粵桂反蔣;如果陳濟棠不肯參加的話,就執行第二種方案(中策),先搞閩桂聯合倒陳,再發動反蔣;如果陳濟棠和李宗仁都不肯干,那只有採取第三種方案(下策),爭取與紅軍合作反蔣。[e][a]:220

- ^ 陳銘樞因病未到現場。[2]:47

- ^ 《人民日報》載為10時;麥輣樞、蔣光鼐回應在福建綏靖公署。

- ^ 周石峰、陳波認為,從實際的記載出發,12月1日的人民政府慶祝大會中,不少學生實際是逼於無奈才參加,又或者看熱鬧,而非真誠支持運動。

- ^ 王順生、楊大緯認為,《大公報》、《益世報》、《申報》等是從公正發表社評,指出責任應在南京政府一方,而非閩方。[b]:271吳明剛亦同。[5]

- ^ 吳明剛認為:「十九路軍敢為天下先,在福建樹旗倒蔣,自然也受到不少海外華僑的熱烈擁護」[5];王夫玉亦同[a]:77;周石峰、陳波則認為,從《申報》的報導來看,反對的聲音也不少。

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||